Chi siamo

DAL PROFONDO DEL TEMPO: ALL’ORIGINE DELLA COMUNICAZIONE E DELLA COMUNITÀ NELL’ANTICA SIRIA

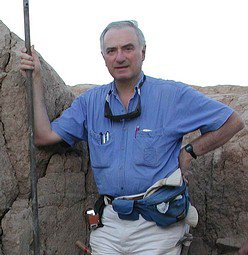

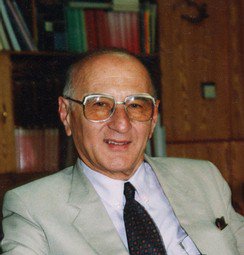

Presentazione della Mostra. Partecipano: Giorgio Buccellati, Professore Emerito di Storia e Archeologia del Vicino Oriente Antico alla UCLA, USA; Thomas Gamkrelidze, Presidente Onorario dell’Accademia Georgiana delle Scienze; David Lordkipanidze, Direttore degli scavi di Dmanisi e Direttore Generale del Museo Nazionale della Georgia; Paolo Matthiae, Archeologo e Professore Emerito di Archeologia e Storia dell’Arte del Vicino Oriente Antico all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Introduce Marilyn Kelly-Buccellati, Professoressa Emerita presso la California State University di Los Angeles e Visiting Professor presso il Cotsen Institute of Archaeology della UCLA e Direttore del Progetto Archeologico Mozan/Urkesh.

MARILYN KELLY-BUCCELLATI:

"Paleolitico", "migliaia e migliaia di generazioni" siti archeologici nel Caucaso e in Siria……..Vi domanderete cosa c’entra tutto questo con noi, oggi. Proprio oggi siamo qui, tutti noi, per dirvi che c’entra, che ne vale la pena.

Come potete vedere, in questa mostra si raggiunge certamente la profondità del tempo – l’apice di ciò che siamo oggi. In questo apice troviamo alcuni elementi fondamentali di chi siamo – dalla capacità di fare gli strumenti che ci aiutano a vivere una vita migliore, alla cura di un membro vecchio e infermo del nostro gruppo. Vediamo qui la nostra prima comprensione del tempo e del ciclo mutevole della natura, e arriviamo all’inizio del linguaggio, che ha segnato un primo passo fondamentale verso il pensiero logico e la vita urbana. Il che ci porta allo sviluppo di una delle prime città. Quello che vi mostriamo viene proprio dal di dentro della città antica, per così dire, attraverso i nostri 30 anni di ricerche sulla antica città di Urkesh. Urkesh naturalmente è parte di un mondo molto più grande, quello della cultura urbana incipiente, di cui uno dei centri più importanti è Ebla, che ci aiuterà a posizionare Urkesh nel quadro più ampio di questa prima rivoluzione urbana.

Alla fine di questa mostra condividiamo i nostri sforzi per preservare la fragile architettura antica della città di Urkesh. Ma la conservazione non è tutto ciò che stiamo facendo oggi. Stiamo cercando modi positivi per aiutare i locali a continuare, anche durante la nostra assenza forzata e prolungata, ad identificarsi con l’antica città, come veri e propri "guardiani del territorio." Siamo impegnati con loro oggi in un processo di empowerment – -come non avremmo mai pensato che potesse essere necessario o possibile! Noi vogliamo che loro continuino a usufruire economicamente del nostro continuo interesse e davvero della nostra "presenza". Questo si può fare per la generosa partecipazione dei sostenitori, che sanno guardare al valore del futuro, e per la collaborazione instancabile del nostro giovane staff, alcuni membri del quale, sia siriani sia italiani, possono essere incontrati di persona alla fine del percorso della mostra.

Ma a monte di tutto questo possiamo chiederci: perché dovremmo preoccuparci di un passato tanto antico, di una tale "periferia" (per riprendere il tema del Meeting)? E come possiamo identificarci con le persone che vivevano in un tempo così remoto?

La mia breve risposta direbbe che anche oggi la nostra identità personale si basa sul nostro passato individuale e collettivo, considerando che, in effetti, le nostre radici, anche le più remote, ci aiutano a valutare meglio la nostra realtà di oggi. Le nostre radici non sono un fenomeno bidimensionale, lontano nel tempo e nello spazio. Invece, il passato può essere visto come una progressione di radici intrecciate nel tempo per oltre 70.000 generazioni! Si tratta di una catena ininterrotta, una catena che porta inesorabilmente a noi, oggi. E in quest’ottica possiamo trovare noi stessi, riflettendo su quanto tempo c’è voluto per arrivare qua e sul futuro davanti a noi.

Il filo conduttore della mostra, tessendo insieme tutti i suoi diversi aspetti, è la convergenza culturale della comunicazione e della comunità. Se pensiamo alla nostra scena contemporanea nella storia del mondo, due cose che caratterizzano il nostro momento nel tempo sono la globalizzazione e il networking. La mostra ci aiuta a mettere questi fenomeni in prospettiva. La globalizzazione è una forma di comunità che è nuova perché si estende a tutto pianeta – e tuttavia è vecchia perché parte dalla stessa necessità di sviluppare legami comuni di solidarietà, come hanno fatto le prime piccole comunità. Allo stesso modo, gli sviluppi moderni, dai computer ai social media, enfatizzano la dimensione tecnica che la comunicazione può assumere. Dietro la tecnica, tuttavia, c’è l’impatto fondamentale che lo stesso sforzo di comunicare comporta. Una riflessione ragionata sul principio del linguaggio e della scrittura ci dice molto sull’essenza di come i nostri strumenti moderni ci toccano in profondità.

Anche in passato, la gente ha dovuto adattarsi ai cambiamenti nel loro mondo e questa stessa necessità ci si pone di fronte oggi. In altre parole, la natura del problema oggi è la stessa che in passato, anche se, gli aspetti specifici sono diversi: come è possibile che ci adattiamo al cambiamento? Se riflettiamo, poi, sulla natura di ciò che il nostro adattamento comporta, secondo me, otteniamo due vantaggi.

Primo. La nostra riflessione ci dovrebbe portare a capire meglio il passato. Possiamo capire meglio quale impatto la necessità di adeguarsi aveva sugli esseri umani. E possiamo capire quali problemi si sono verificati in corso di adattamento. Pensate alla schiavitù: la civiltà ha portato alla “funzionalizzazione” dell’individuo – che ha ridotto gli esseri umani a caselle funzionali. Anche se la schiavitù, oggi, non può formalmente esistere, la “funzionalizzazione” della persona, l’anonimato generale di molti aspetti della nostra vita, hanno raggiunto un picco che sembra a volte sconosciuto in passato.

Secondo. Così è che le nostre riflessioni ci possono portare a capire meglio noi stessi: perché vediamo i nostri propri meccanismi di adattamento attraverso la lente dei loro processi di adattamento. Il nostro rispetto per loro, nella loro continua ricerca di risposte ci aiuta a forgiare, con coraggio, la nostra.

Se guardiamo a quanto tempo c’è voluto per arrivare qua, dobbiamo chiederci: davvero vogliamo perdere ciò che abbiamo? Vogliamo distruggerlo o vederlo distrutto? Perché non significa solo perdere le cose che hanno fatto la nostra civiltà. Perdiamo molto di più delle cose se perdiamo il nostro passato. È un modo di leggere il tema del Meeting. La periferia è più vicina al centro di quanto si possa pensare. Il che mi da modo di esprimere un ringraziamento particolare al Meeting non solo per la splendida organizzazione, ma anche per questo stimolo a ripensare le cose in modo nuovo. In fatti, il lavoro a questa mostra ha voluto dire, per me, una cosa del tutto particolare. Pensate: è da una vita che sono immersa nello studio di un passato molto remoto. Eppure la distanza di questa periferia del tempo si è imposta alla mia attenzione più che prima. Era forse perché mi sentivo chiamata, per via dell’interazione con gli architetti e i giovani collaboratori della mostra, a capire meglio ciò che “rilevanza” vuol dire propriamente. Come dicevo all’inizio: Perché preoccuparci della periferia del tempo?

La risposta emerge dalla considerazione, piena di sorpresa, di quanto tempo, quanto tempo, c’è voluto per arrivare fino al nostro oggi. È un salto nel tempo che sembra un abisso. Ma quest’abisso diventa un trampolino. Non saremmo quello che siamo se fossimo senza passato, anche il più remoto. E vogliamo ben capire quello che siamo, no? E allora dobbiamo affondarci in questo humus del nostro essere, la storia. Dobbiamo, davvero, immergerci nelle profondità del più profondo del tempo.

Per me il messaggio di questa mostra è – siamo passati attraverso periodi lunghi e spesso estremamente difficili, per oltre 70.000 generazioni. E siamo arrivati qua.

Il destino non ha lasciato solo l’uomo; è stato con noi per oltre 70.000 generazioni, anche in questo nostro difficile periodo, possiamo contare su di esso. Grazie

Il nostro primo intervento è del Professor David Lordkipanidze, direttore dei Musei Nazionali Georgiani.

DAVID LORDKIPANIDZE:

Grazie. Grazie tante. Sono veramente lieto e onorato di trovarmi qui con voi e sono lieto di continuare a parlare del passato. Le mie ricerche si sono concentrate proprio sui primi stadi dell’evoluzione dell’uomo, e nello studiare tutto questo ci siamo resi conto che non eravamo sicuramente come siamo oggi. Abbiamo voluto capire non soltanto qual è il nostro posto nel mondo oggi ma anche come erano proprio posizionati nel mondo antico i nostri antenati. E qui potete vedere proprio degli ominidi che vivevano tantissimo tempo fa, nella maggior parte dei casi estinti. Quindi quello che abbiamo studiato risale a tanti milioni di anni fa, quando c’erano i primi segni di ominidi che sono praticamente gli antenati biologici dell’uomo. Più o meno siamo a metà strada. Un punto importante è capire quando è comparso il genere homo. Sappiamo che più o meno questo è da collocarsi tra 2.500.000 e 1.800.000 anni fa. In questo periodo l’uomo ha assunto delle sembianze molto più simili a noi e i nostri antenati hanno incominciato a produrre i primi strumenti di pietra. Noi sappiamo che tutto questo è successo in Africa. I più grossi reperti risalgono appunto al continente africano. Però la domanda è: quand’è che i nostri antenati per la prima volta sono usciti dall’Africa? E chi sono stati i primi colonizzatori del continente asiatico? Tutti questi sono ancora dei punti di domanda. Quindi: chi? Quando? E perché? Quando ho cominciato proprio a lavorare in questo campo della paleoantropologia, in tutti i libri di testo c’era scritto che la prima dispersione dall’Africa si era verificata circa un milione di anni fa. In questo periodo si era verificato un ingrossamento del cervello, erano aumentate anche le dimensioni corporee e a un certo punto erano stati inventati anche degli strumenti di pietra. Queste erano, diciamo, le visioni prevalenti, le idee prevalenti, una ventina di anni fa. Nessuno aveva considerato la Georgia, la nostra patria, come appunto un importante territorio per la preistoria. La Georgia era più nota come la culla del vino, era nota come il Paese del vello d’oro, però non era molto nota per la preistoria. A un certo punto è successo del tutto casualmente, per la verità, che a Dmanisi, un sito che si trova solamente a 80 km dalla capitale Tiblisi, sotto questo sito di epoca medievale, casualmente appunto, una trentina di anni fa, si sono scoperti degli animali preistorici. E si sono trovati anche degli utensili in pietra molto primitivi. E quindi a partire da trent’anni fa si è capito che sotto questo sito medievale c’erano dei vecchi depositi molto più antichi. E se andiamo a vedere infatti si vede che c’è un promontorio, un piccolo promontorio, che si trova tra due fiumi. È un’ambientazione completamente diversa da quella che ci immagineremmo per i primi uomini. In generale si tende a pensare che i primi uomini vivessero in paesaggi tipo africani, in caverne ecc., invece qui in questo sito abbiamo scoperto delle tracce dell’uomo. E potrei dirvi che questi episodi di evoluzione dell’uomo ci consentono di capire tantissime cose e tantissime problematiche che sono correlate proprio all’evoluzione stessa dell’uomo. Qui vediamo degli scavi. Durante gli scavi abbiamo scoperto delle ossa di animali, degli strumenti di pietra. Abbiamo avuto anche la possibilità di stabilire l’età. Se ricordate si pensava che appunto soltanto un milione di anni fa fossero usciti i primi uomini dall’Africa, invece la datazione di questi depositi e, appunto, la datazione di questi reperti ci dice che qui abbiamo delle tracce della presenza dell’uomo che risalgono ad almeno un milione e ottocentomila anni fa. È una fortuna veramente avere questa opportunità, cioè fare delle datazioni dirette. Utilizzando diversi metodi, geofisici, geologici, e anche paleontologici siamo riusciti proprio a specificare quale fosse il periodo storico, 1.800.000 anni fa circa. Siamo stati veramente fortunati, abbiamo avuto veramente un’istantanea della situazione di allora. È come una capsula temporale. Ci ha dato la possibilità di vedere attraverso un episodio quella che fosse l’evoluzione dell’uomo in un contesto molto più vasto. Ed è piuttosto raro riuscire a trovare tanta ricchezza in un unico sito per altro anche piccolo. E qui vediamo una concentrazione di utensili in pietra, di ossa di animali. Questo significa che abbiamo la possibilità di vedere sia la presenza dell’uomo ma anche dell’animale contemporaneamente. Vediamo qui un angolo dove c’è un’enorme densità di reperti, abbiamo oltre diecimila strumenti in pietra che sono stati recuperati da questo sito. La cosa importante è che questi utensili in pietra sono molto primitivi, direi che siano praticamente quasi come delle rocce frantumate. Sono comparabili esattamente a quello che si trovava in Africa più o meno due milioni di anni fa, vediamo che sono strumenti in pietra particolari. Vediamo qua a sinistra, per esempio, un utensile in pietra scoperto a Dmanisi, a destra vediamo uno strumento in pietra che pensavamo di poter trovare lì, ricordiamoci che appunto si pensava che gli uomini che avevano lasciato l’Africa avessero degli strumenti molto sofisticati, dei bifacciali. Vedete che quello a destra è molto elegante, ha già una sua simmetria se vogliamo. Torniamo quindi al discorso precedente, abbiamo potuto fare una datazione e abbiamo capito che appunto l’invenzione degli strumenti in pietra non è stato il motivo principale per cui gli uomini hanno lasciato l’Africa. A Dmanisi già si utilizzavano degli strumenti di pietra semplici che erano stati raccolti dai fiumi circostanti e usavano delle tecnologie per altro molto semplici. Utilizzavano questi strumenti per lavorare la carne, però li utilizzavano anche per altre cose, per esempio per allontanare gli animali carnivori. Perché in questo periodo di tempo gli ominidi non soltanto erano dei cacciatori ma facevano anche tutt’altro tipo di attività. Questo ampio spettro faunistico e questa conservazione fantastica delle ossa ci ha permesso veramente di avere dei reperti molto interessanti, è un sogno per un archeologo trovare reperti di questo genere. Non è un parco zoologico quello che vedete ma la comunità di animali di Dmanisi, dove abbiamo appunto delle specie già estinte, per esempio delle tigri con i denti visibili e molto aguzzi, o degli struzzi o delle giraffe che adesso non si trovano più in quella zona. E poi abbiamo studiato anche l’aspetto botanico, le piante, e possiamo dire che qui abbiamo un ambiente, un paleoambiente, molto a mosaico, abbiamo un’ampia varietà di foreste, di boschi, e in generale possiamo dire che comunque era un habitat molto umido, molto forestale, una zona temperata, con degli inverni anche freddi. È un ambiente diverso dagli ominidi dell’Africa orientale. Questo che cosa significa, significa che questi ominidi si sono espansi in una nuova nicchia ecologica. Però queste persone, chi erano questi individui? Attualmente il sito, appunto vi dicevo, è molto ricco di reperti, è una raccolta molto ricca dell’uomo primitivo, è la più ricca raccolta prelevata da un unico sito per quanto riguarda i primi uomini. Tutti questi cinque crani sono stati recuperati al massimo a una distanza di cinque metri l’uno dall’altro, abbiamo cinque cani, quattro mandibole e diversi reperti post cranici. Davanti a una gamma di reperti così ampia c’è la possibilità anche di valutare la variabilità e la tipologia di popolazione, perché vedete sono di diverse età. Qui per esempio abbiamo un giovane adulto, e questo cranio che era in copertina sul National Geographic, è il cranio di un adolescente, di un teenager. E nella mostra potete vedere proprio un modello, un calco, di questo reperto. E cosa abbiamo imparato quindi? Sicuramente la caratteristica principale è che questi individui erano molto bassi di statura. Non si deve essere un paleontologo per vedere la differenza tra l’uomo di Dmanisi e l’uomo moderno. Quindi sono piccoli in termini di dimensioni corporee, anche bassi. Prima di questi reperti l’idea era che l’uomo dovesse avere mille centimetri cubi come dimensione, e noi abbiamo da 540 a 750 centimetri cubici, questo abbiamo trovato. Un reperto del tutto inatteso. Sono molto più primitivi quindi questi individui rispetto a quelli che gli scienziati si attendevano di scoprire. Quindi abbiamo avuto almeno una dispersione dall’Africa un milione e ottocentomila anni fa, con una capacità cerebrale dell’uomo di allora molto piccola, con dimensioni corporee piccole, questi soggetti utilizzavano ancora degli utensili in pietra molto primitivi. Il nostro gruppo di diversi scienziati ha cercato di valutare tutta una serie di caratteristiche. E ha visto che per esempio il cervello di questi individui era molto piccolo e primitivo, però diciamo aveva delle connotazioni abbastanza moderne. Il corpo di questi soggetti, per esempio le gambe sono di struttura molto normale, in grado di correre, di correre molto bene. Le braccia invece hanno delle caratteristiche molto primitive ed è possibile che magari le braccia si muovessero in diverse direzioni, secondo diverse modalità. Quindi andando avanti vediamo che ci sono crani primitivi, abbiamo degli arti inferiori umani, molto moderni, e abbiamo invece degli arti superiori ancora primitivi. Queste sono le caratteristiche principali che si possono osservare proprio a Dmanisi. Ma la storia non finisce qui. Nel senso che stiamo raccogliendo sempre più informazioni da questo sito e questa scoperta, che noi chiamiamo “il cranio 5”, potrei dire per certo che è proprio il cranio di ominide meglio conservato di questo periodo che sia mai stato trovato. Sapete è molto raro veramente avere un grado di conservazione così elevato, vedete che anche la base cranica è veramente ben conservata e poi anche qui abbiamo la presenza della mandibola. Vi posso garantire che gli scienziati potrebbero anche dire che è una specie diversa rispetto a quello che è già stato trovato qui, invece è stato trovato nello stesso sito. C’è una cosa assolutamente inattesa, nel senso che abbiamo mascella e mandibola molto simili all’uomo primitivo dell’Africa, poi abbiamo un volto invece che ha delle sembianze molto più simili a quelle dell’homo erectus e la capacità cerebrale è inferiore a 550 e si avvicina molto di più a quella dell’homo habilis. Io credo che questo sia un eccellente esempio che ci permette di capire che più si trovano reperti più si capisce che si sa ancora poco. Dmanisi è veramente un’enorme opportunità per avere delle indicazioni in diverse direzioni. Vediamo quanto sono diversi questi cinque crani da un lato, però se confrontiamo le differenze vediamo che appunto ci sono delle analogie con la popolazione moderna ma anche con le scimmie. Questo significa che abbiamo la possibilità di spaziare attraverso un’intera popolazione. Nel nostro lavoro diciamo che l’archeologia sta diventando, sta avvicinandosi molto di più alla scienza naturale, però lasciamo stare le questioni biologiche. Tutti quanti siamo curiosi di sapere come vivevano queste persone e chi erano, purtroppo non abbiamo tante evidenze, tante prove. È un po’ come quando si cerca di ricostruire un delitto senza avere dei testimoni. Molto spesso bisogna ricorrere all’immaginazione, alla fantasia, all’interpretazione. E questo è un reperto che abbiamo trovato una decina di anni fa sempre a Dmanisi. Così a prima vista sembra esattamente come gli altri, e anatomicamente è anche vero. Però se andiamo a vedere bene, vedete che non ci sono denti. Questo individuo ha sicuramente perso i denti durante la vita, perché si vede del riassorbimento, si vedono mascella e mandibola molto ossute. Quindi la domanda che ci siamo posti è stata questa: come è riuscito per tanti anni questo soggetto anziano a sopravvivere in un ambiente freddo senza l’utilizzo del fuoco o senza poter ingerire del cibo cotto? Noi pensiamo che sia stato aiutato da altri e probabilmente questo è un primo vero esempio di solidarietà. Magari c’è la possibilità che qualcuno si sia preso cura di lui. Io credo che sia un ottimo esempio questo per mostrare che questa caratteristica di formare gruppi rappresenta un grosso vantaggio competitivo; a parte il discorso dell’anatomia, sappiamo che l’anatomia non è tutto. C’è questa capacità di aggregazione che è molto importante. Abbiamo continuato il nostro lavoro ed effettivamente la scoperta del quinto cranio ha alimentato tutta una discussione. Una discussione sulla collocazione, cioè dove poter collocare questi crani nella linea dell’evoluzione dell’uomo. E io credo che questo sia proprio un altro ottimo esempio che ci dimostra che dobbiamo approfondire la nostra indagine perché le cose non sono così semplici. Qui vediamo una grossa variabilità infatti. E questa questione può essere esposta nel modo seguente: o c’è un’unica linea che va dagli australopitechi fino all’homo sapiens oppure abbiamo una diversità di gruppi. Siamo riusciti a dimostrare però che in diverse aree geografiche, ci potrebbe essere una popolazione che appunto ci dà la possibilità di guardare a un quadro molto più ampio nell’evoluzione dell’uomo. Dmanisi è proprio un esempio di questo tipo, nel senso che con un piccolo episodio, attraverso una piccola istantanea, diciamo, attraverso una capsula temporale possiamo imparare tanto, e abbiamo ancora tanto da imparare. Attualmente la parte scavata è meno del 10% di tutto il sito. Il sito va scavato ulteriormente e penso che ancora vadano scavati almeno 15 mila metri quadrati. Forse tra cinque anni potrò tornare qui al Meeting di Rimini per raccontarvi di nuovi reperti che abbiamo trovato, però sono sicuro che nel nostro campo, se continuiamo a cercare, qualcosa troveremo. Grazie molte.

MARILYN KELLY-BUCCELLATI:

Dal paleolitico inferiore di Dmanisi veniamo a passi lenti ma continui, verso di noi, arrivando all’inizio del linguaggio. Uno degli aspetti sicuramente significativi della storia del linguaggio è il modo in cui le lingue si differenziano fra loro nei tardi periodi preistorici e di questo ci parlerà il professore Thomas Gamkrelidze in relazione a una delle più importanti e meglio nota di queste diversificazioni. Il Professore Gamkrelidze, Presidente onorario dell’Accademia della scienza della Georgia è un linguista georgiano di gran fama che ha svolto un lavoro seminale sulle lingue indoeuropee.

THOMAS GAMKRELIDZE:

Signore e i signori, gli scorsi decenni sono stati contrassegnati, negli studi indeuropeistici, da una rinascita delle ricerche intorno al problema della sede originaria degli Indeuropei, la cosiddetta “protopatria” (Urheimat), che è quasi altrettanto antico quanto la linguistica indeuropea stessa.

Una revisione e riformulazione della struttura di base del protoindeuropeo e una ricostruzione formale-semantica del vocabolario indoeuropeo comune secondo i nuovi modelli fonologici nelle nostre pubblicazioni necessitano, come conseguenza, di gettare uno sguardo nuovo ai problemi areali ed etno-culturali che riguardano la distribuzione degli antichi dialetti indeuropei e l’originaria localizzazione dei parlanti protoindeuropeo.

L’analisi semantica del vocabolario ricostruito e le sue implicazioni per l’ambiente ecologico e la cultura materiale delle tribù parlanti antichi dialetti indeuropei pone il centro di diffusione di questi dialetti e, conseguentemente, la patria protoindeuropea in qualche punto della vasta area che si estende dei Balcani in Occidente alla Mesopotamia settentrionale e l’altipiano iranico in Oriente, al più tardi nel V-IV millennio a.C.

L’“ipotesi asiatica” della sede originaria dei Protoindeuropei cambia totalmente le opinioni tradizionali sul percorso delle loro migrazioni preistoriche verso i territori del loro insediamento storico nell’“antica Europa” e altrove nel continente eurasiatico.

Il primo attributo abbastanza certo della madrepatria del protoindeuropeo è il suo paesaggio montuoso.

I dati su i nomi indeuropei di “alberi” e “piante”, conformi ad una caratterizzazione montuosa della patria d’origine dell’Indeuropeo, ubicano quest’ultima nelle regioni relativamente più meridionali dell’area mediterranea in senso lato, comprendente i Balcani e la parte settentrionale del vicino Oriente (Asia Minore, le regioni montuose dell’Alta Mesopotamia e le aree circonvicine).

La conclusione che la madrepatria non possa collocarsi nell’Europa centro-orientale (salvo a parte sudorientale), tratta dalle risultanze geomorfologiche ed ecoambientali, concorda con i dati culturali e storici su animali domestici e piante coltivabili presumibilmente noti agli antichi Indeuropei. La terminologia agraria costituisce prova attendibile a suffragio della possibile ubicazione del gruppo indeuropeo nelle regioni contraddistinte (nel quarto millennio avanti Cristo e anteriormente) da un’agricoltura assai progredita, ossia nei territori meridionali estesi dai Balcani fino all’Iran. La presenza di una terminologia alquanto sviluppata per l’agricoltura e la viticoltura esclude regioni europee più settentrionali.

Indicatore particolarmente prezioso per stabilire il luogo ove vissero in origine gli antichi Indeuropei ed individuare quindi la terra madre dell’Indeuropeo è la terminologia protoindeuropea per i mezzi di trasporto – nomi di “veicoli a ruote”, di metalli (“bronzo”) indispensabili per fornire di ruote i veicoli costruiti con il legno duro dei boschi montani, e la forza di trazione (“cavalli”?) – che si devono presupporre esistenti all’epoca del Protoindeuropeo, quindi nel quarto millennio a.C.

La ricostruzione del lessico protoindeuropeo per i vari gruppi semantici denotanti fauna, flora, economia e cultura materiale consente di delineare con una certa approssimazione l’area geografica all’interno della quale avrebbe potuto trovarsi la patria originaria Indeuropea e da cui dovrebbe aver avuto inizio la migrazione delle tribù indeuropee che portò a espandersi, in tempi storici, attraverso vasti territori dell’Eurasia.

La più antica comunità a differenziarsi dal Protoindeuropeo e a proseguire un’esistenza indipendente, isolata rispetto alle successive, deve ritenersi quella del gruppo dei dialetti anatolici, come risulta chiaro dallo schema di suddivisione dei dialetti del Protoindeuropeo originario (al più tardi alla fine del III millennio a.C.).

L’area linguistica del Protoindeuropeo andrebbe infatti situata nella parte della regione delineata poc’anzi in cui fossero possibili i contatti tra il Protoindeuropeo, il Semitico ed il Caucasico meridionale, stante la presenza in queste lingue di un intero strato di elementi lessicali mutuamente imprestati e di numerose caratteristiche strutturali complesse, rivelatrici di durature interazioni reciproche.

L’ipotesi che colloca la terra d’origine dell’Indeuropeo nel sudovest asiatico definisce del tutto naturalmente il senso della migrazione di parlanti di dialetti greci attraverso l’Asia minore, fino alle loro sedi storiche nel Peloponneso e nelle isole del Mar Egeo.

Una prova evidente della migrazione di parlantidi dialetti paleoeuropei attraverso l’Asia verso occidente è offerta dalla presenza di prestiti lessicali indeuropei in Ugro-Finnico che scaturirebbero da dialetti “Paleoeuropei”, probabile gruppo linguistico ancora poco differenziatosi in singoli dialetti durante il periodo della migrazione e dello spostamento verso occidente dall’Asia centrale dei loro locutori. L’itinerario verso occidente che portò i parlanti dell’Europeo Antico dall’Asia centrale all’Europa può spiegare anche vari fenomeni immunologici riscontrati nella storia delle migrazioni del continente Eurasiatico.

I locutori dei dialetti paleoeuropei formarono gruppi compatti in Europa centrale, si sovrapposero alle culture locali e gradatamente le assimilarono. Dapprima permasero isolotti separati delle culture locali alcuni dei quali perdurarono durante la prima età di bronzo. Un residuo a nord dei Pirenei di queste tribù non indeuropee che un tempo abitarono l’intero continente europeo potrebbero essere i Baschi, la cui lingua ha miracolosamente retto all’urto e all’espansione storica delle lingue indeuropee discendenti dai dialetti paleoeuropei.

Il tragitto proposto in questa sede per le migrazioni degli Indoeuropei da un centro nell’Asia sud occidentale verso i nuovi territori eurasiatici e i loro contatti con parlanti di altre lingue concorda abbastanza bene con il quadro fisico-antropologico delle migrazioni e delle mescolanze tra razze in Europa occidentale.

Le migrazioni qui descritte a proposito degli Indeuropei li portarono dalle loro terre d’origine del Vicino Oriente e dell’Asia sudoccidentale verso nuovi territori ove interagirono con le popolazioni indigene, con conseguente diffusione dei dialetti indeuropei su vaste estensioni del continente eurasiatico e distribuzione delle lingue indoeuropee, testimoniata all’inizio dell’epoca storica. Grazie.

MARILYN KELLY-BUCCELLATI:

Il professor Giorgio Buccellati è noto al pubblico del Meeting e presenterà oggi il nostro lavoro a Urkesh come è illustrato nella mostra.

GIORGIO BUCCELLATI:

Nel lontano 1966 Marilyn e io arrivammo per la prima volta in Siria, e quella fu anche l’occasione del nostro primo incontro ad Aleppo con Paolo e Gabriella Matthiae, che avevano iniziato da poco il loro scavo a Tell Mardikh. È bello ritrovarci qui insieme quest’oggi a parlare di questa Siria che è diventata per noi una seconda casa, e per la quale condividiamo sentimenti ancor più vivi nella tragica situazione attuale. Ma è anche bello perché c’è una dimensione intellettuale in questo ricordo dei nostri inizi.

Possiamo dire che Paolo ha “inventato” Ebla, dove “inventare” vuol dire “portare alla luce”. Prima, Tell Mardikh era solo Tell Mardikh. Ma ora Tell Mardikh è Ebla.

Quello che voglio sottolineare è che la “invenzione” di Ebla non è dovuta al caso. Paolo era persuaso della centralità della Siria nella storia del Vicino Oriente, una centralità che si era persa di vista. Per i periodi più antichi, la Siria era vista più come un punto di passaggio. Come “periferia” (per echeggiare il tema di questo Meeting), la Siria contava relativamente poco per quanto riguardava la storia degli ultimi tre millenni avanti Cristo. Questa “invenzione” di Ebla ha decisamente restaurato la Siria alla posizione di centralità che aveva in antichità e a cui la nostra ottica storiografica si è ora ampiamente riadeguata.

Quando circa vent’anni dopo il nostro primo incontro cominciammo gli scavi a Tell Mozan, si può dire che seguivamo le orme di Paolo a Tell Mardikh. Perché nel nordest della Siria cercavamo qualcosa di specifico, un’altra “periferia” che ci sembrava non dovesse essere poi così periferica. Come di fatto risultò non essere. Il bello dell’archeologia è proprio un po’ questo mettersi su una strada che va in una direzione ben definita, ma con un punto d’arrivo pur sempre sconosciuto. Il nostro assunto di base era in primo luogo che Tell Mozan potesse essere il sito dell’antica Urkesh. E, secondo, che questo potesse illuminarci sulla dimensione originaria di una civiltà di cui potevamo, prima degli scavi, solo intuire la profondità temporale e lo spessore culturale.

Sono, ora, trent’anni dagli inizi degli scavi a Tell Mozan. È dunque un anniversario per noi. E siamo grati al Meeting di Rimini di averci aperto le porte per poterlo celebrare insieme. È Marilyn, questa mia moglie-collega, che ha avuto l’idea della mostra. Come potete ben immaginare, ho già avuto modo di ringraziarla in privato per avermi associato all’impresa. Ma è anche bello farlo ora pubblicamente. Così come, insieme, vogliamo ringraziare l’organizzazione del Meeting e in particolare dell’ufficio mostre per l’impegno e l’apertura con cui hanno reso possibile tutta l’iniziativa. Valeva la pena di intraprendere questo sforzo anche per veder dal di dentro come funziona questa mirabile “fabbrica” che è il Meeting. È difficile immaginarlo finché non ci si trova coinvolti. Una grande esperienza, davvero, che ci ha fatto rivivere l’atmosfera di collegialità ed entusiasmo che è così tipico di uno scavo archeologico.

Un contributo del tutto particolare di Marilyn è stato quello di associare la presentazione del nostro lavoro a Urkesh con quello dello scavo preistorico di Dmanisi, su cui avete appena sentito parlare lo scavatore, David Lordkipanidze. Potrebbe sembrare un accostamento molto ad hoc. E invece c’è una connessione profonda che la mostra vuole mettere in evidenza. In sostanza, quello che proponiamo è che il paleolitico anche più lontano può a buon diritto esser considerato in linea con il processo evolutivo che sfocia, dopo un’enorme distanza di tempo, nella rivoluzione urbana. Dmanisi offre alcune delle indicazioni più preziose per questo sviluppo: il costituirsi di meccanismi di comunicazione e di un senso di comunità che sono alla base di quella che sarà, immensamente più tardi, la grande trasformazione urbana. La mostra illustra, per sommi capi, la natura di questi filamenti nascosti che ci parlano di continuità dove sembrerebbe dapprima di vedere solo un incolmabile abisso temporale. Dal profondo del tempo, davvero, ma una profondità fertile, quella di un vero e proprio humus culturale che ci condiziona tuttora.

Alla fine di questa lunghissima traiettoria si situa l’inizio de linguaggio. Possiamo anzi dire che la quasi inimmaginabile lentezza del “progresso” che si verifica nel periodo paleolitico è proprio dovuta all’assenza di questo indispensabile strumento, cioè il linguaggio articolato e sintatticamente costituito. È, questo, un altro aspetto della mostra che ci sembra concettualmente importante: il legame tra linguaggio e scrittura che sono come due facce della stessa medaglia, una medaglia che ci illumina sull’origine e la natura di quella che è stata giustamente chiamata una “rivoluzione”, la rivoluzione urbana. È, questo, il momento in cui il riferimento alla realtà acquista una sua identità extra-somatica, cioè un’identità che trascende la nostra percezione singola. La parola parlata è l’estrinsecazione del logos, cioè del ragionamento interno al nostro cervello. Ma questa estrinsecazione è ancora legata alla presenza contemporanea di un parlante e di un uditore. È il limite che viene superato con la scrittura. In questo senso, linguaggio e scrittura sono strutturalmente e inestricabilmente collegati. Sono, proprio, due facce della stessa medaglia. È quello che ha reso possibile un livello di efficienza funzionale altrimenti assolutamente inimmaginabile. È quello che ha reso possibile un tipo di solidarietà sociale non più legato al rapporto faccia a faccia, un rapporto unicamente legato alla capacità percettiva immediata. Un tipo di solidarietà, invece, che trascendendo il rapporto personale, erigeva l’istituzione, anche quella più impersonale, a nuovo modello associativo.

Questo quindi è un po’ il percorso della prima parte della mostra che ci porta a Urkesh, la città che abbiamo scavato. E non vi parlo qui adesso dello scavo perché dovete andare a vedere la mostra dopotutto, quindi non vi parlo di Urkesh come tale, voglio solo concludere con un aspetto che non abbiamo illustrato nella mostra e che mi fa collegare a quello di cui parlerà l’amico Paolo. Una delle grandi sorprese degli ultimi due anni di scavo è stata la scoperta che Urkesh non è soltanto una città Hurrita del terzo millennio ma che risale al quarto millennio; quindi al momento della creazione delle città, al momento della rivoluzione urbana. Abbiamo incominciato a trovare, subito sotto la superficie, molto in alto nel Tell, alcuni reperti: cocci, impronte di sigillo, che già ci annunciavano questo, fino a che abbiam trovato l’angolo di un edificio che è chiaramente associato alla struttura templare del terzo millennio e che è molto chiaramente datato, sia dai reperti sia dal carbonio 14, al 3500 a.C.; quindi Urkesh è chiaramente una delle primissime città, perché questi reperti sono proprio alla cima del Tell, a circa ventidue metri sopra il livello della pianura, il che vuol dire che doveva esserci una città già in quel periodo e una città che può rivaleggiare e rivaleggiare nel senso che si differenzia dalle grandi città sumeriche del periodo protourbano. Quindi questo ci porta proprio al terzo millennio e alla realtà urbana della Siria che oggigiorno vuol dire soprattutto Ebla, perché è il sito che è diventato come il modello, il simbolo di questa nuova realtà siriana e nessuno meglio di Paolo Matthiae può dircelo.

MARILYN KELLY-BUCCELLATI:

Professore Paolo Matthiae, scavatore dell’antica città di Ebla, è decano degli archeologi stranieri in Siria; ha organizzato una mostra importante sulla crisi in Siria e il suo impatto sul patrimonio culturale siriano che è ancora aperta a Palazzo Venezia a Roma.

PAOLO MATTHIAE:

Una barbarie antica e nuovissima, fondata, da un lato, sulla deprecata bramosia dell’arricchimento e, dall’altro, sull’inespiabile ed infame odio dell’”Altro”, ha riportato, in modi inattesi, nei tempi più recenti all’attenzione dell’opinione pubblica mondiale quei luoghi del pianeta che usualmente si definiscono, in maniera impressionistica ma del tutto a ragione, “la culla della civiltà”. Culla della civiltà è un’espressione che vuole, non soltanto, indicare quei luoghi dove la civiltà umana ha compiuto, riguardo ai tempi, i suoi primi passi, ma anche significare che già in quei primi passi, riguardo ai modi, si realizzarono progressi nella storia dell’umanità che sempre poi, nel corso millenario del suo sviluppo, caratterizzarono quelle forme di vita associata che nelle interpretazioni moderne si definiscono appunto “forme di civiltà”. I motivi per cui, ai nostri giorni, in modi inimmaginabili solo pochi anni fa, questi luoghi memorabili della storia dell’umanità sono venuti tristemente alla ribalta dell’opinione pubblica mondiale sono stati, e sono tutt’oggi, i saccheggi depredatori e le distruzioni selvagge cui questi centri antichissimi della civiltà umana sono stati soggetti soprattutto negli ultimi quindici anni, con intensificazioni vertiginose negli ultimi tempi.

Dove è, dunque, geograficamente la culla della civiltà umana? Come si configura, ecologicamente, il paesaggio della culla della civiltà? Quando quei luoghi divennero, cronologicamente, la culla della civiltà? Perché, socialmente, in quelle regioni si crearono le condizioni per la nascita della civiltà? Chi furono, storicamente, i protagonisti di quei mutamenti che resero luoghi apparentemente inospitali l’accogliente culla della civiltà? A questi quesiti, che sono i quesiti fondamentali di ogni ricerca storica – Dove? Come? Quando? Perché? Chi? – l’archeologia orientale si è impegnata da decenni a dare risposte efficaci, spesso tanto complesse quanto problematiche, elaborando imponenti masse di dati provenienti da numerosissime esplorazioni archeologiche sviluppatesi dalla metà dell’Ottocento fino ai nostri giorni in alcune delle regioni politicamente più tormentate e umanamente più straziate del nostro pianeta.

La “culla della civiltà”, quanto ai luoghi, si localizza, primariamente, nella Bassa Mesopotamia, l’odierno Iraq meridionale, e nell’Egitto e, secondariamente, nell’Alta Siria, in regioni piuttosto differenziate ecologicamente. Infatti, l’ampia regione che gli antichi chiamavano Babilonia che corrisponde approssimativamente oggi all’Iraq meridionale tra Baghdad a nord e Bassora a sud era un’ampia valle alluvionale formata dai corsi, spesso mutevoli, del Tigri e dell’Eufrate non troppo diversa dalla straordinaria valle del Nilo, che si presenta, peraltro, come una stretta fascia fertile dove corre il gran fiume che fece dire ai Greci che l’Egitto era un “dono del Nilo”. Nella Bassa Mesopotamia, tuttavia, certo oggi non molto diversamente da 5000 anni orsono tranne che nella parte più meridionale che era allora ancora sommersa dalle acque marine del Golfo, si alternano oggi terreni coltivati con orti e giardini lussureggianti, aride steppe desolate con sabbie invadenti, acquitrini paludosi ricchi di una flora e di una fauna uniche, confondendosi e mutandosi in un ambiente naturale di eccezionale suggestione. Al contrario, nella valle del Nilo il corso del fiume pressoché immutabile, tranne che nel Delta, scorre tra le sottili fasce di terreni verdeggianti fertilizzati dall’annuale regolarissima piena fluviale, bordate dagli aridissimi deserti occidentale e orientale al punto che si è detto, a ragione, che l’Egitto è l’unico luogo al mondo dove si può passeggiare con un piede che calca la terra nera e grassa di una delle regioni più fertili del pianeta e con l’altro che affonda nella terra rossa della sabbia di un deserto desolato ed ardente. In queste regioni le precipitazioni atmosferiche, estremamente ridotte, non consentono alcun tipo di agricoltura, che, invece, è resa possibile, con rendimenti anche elevati, dalla presenza delle abbondanti acque dei grandi fiumi.

L’Alta Siria, sia nelle regioni orientali tra Eufrate e Tigri, sia in quelle occidentali tra l’Eufrate e il Mediterraneo, è un’area completamente diversa: un ondulato tavolato calcareo privo di fiumi di grande portata, perché l’Eufrate vi scorre tra alte falese, ma dove le piogge nella media annuale divengono progressivamente più intense quanto più ci si avvicina alla lunga catena montuosa del Tauro che limita a nord la cosiddetta Fertile Mezzaluna consentendo addirittura le coltivazioni della triade mediterranea, grano, vite e ulivo.

Nelle piane alluvionali del Tigri e dell’Eufrate a Oriente e nella valle del Nilo ad Occidente attraverso un lento processo evolutivo, fortemente favorito dall’eccezionale situazione ecologica particolarmente adatta ad un’agricoltura intensiva, che si colloca per tutto il IV millennio a.C. e che conobbe accelerazioni decisive negli ultimi secoli prima del 3000 a.C., nelle fasi archeologiche dette di Uruk Tardo e di Gemdet Nasr tra 3300 e 2900 a.C., da un lato per la Mesopotamia, e di Nagada IIIB-C tra 3300 e 3000 a.C., dall’altro per l’Egitto, si determinò quella che è stata definita in maniera assai efficace anche se in parte impropria la “rivoluzione urbana”. Sono questi i secoli che, con l’urbanizzazione primaria, videro l’attuarsi di un epocale rivolgimento nella storia dell’umanità: la formazione delle prime città-stato nella Mesopotamia meridionale e del primo stato territoriale nella valle del Nilo, due sviluppi di grandissimo significato e di grandissime conseguenze nella storia economica, sociale, ideologica del nostro pianeta. Le prime città e il primo stato della storia trovarono la loro forma storica in Mesopotamia e in Egitto negli anni attorno al 3000 a.C., condizionati dalla straordinariamente favorevole situazioni ecologica delle grandi valli alluvionali del Tigri ed Eufrate e del Nilo.

Le prime città della storia nella Bassa Mesopotamia, soprattutto nella regione di Nippur e di Uruk, ma forse parallelamente nella regione di Ninive nell’Alta Mesopotamia, erano caratterizzate da una concentrazione demografica prima sconosciuta, dall’esistenza di una cerchia di mura che le separava dal contado, dalla presenza di un’architettura monumentale pubblica di natura sacra e secolare, dal configurarsi di una particolare gerarchia insediamentale, dal consolidarsi di una complessa economia agraria integrata, dall’affermarsi di classi professionali di artigiani specializzati, dal costituirsi di una stabile élite dirigente che esercita il controllo amministrativo e assicura il governo, dallo sviluppo di una crescente diseguaglianza sociale conseguente ad un’incipiente formazione di classi, dall’impiego sempre più sistematico della scrittura per rispondere ad esigenze amministrative.

Questi elementi dello sviluppo culturale mostrano con evidenza quanto rivoluzionaria sia stata questa fase della storia sulle sponde dell’Eufrate e del Tigri e del Nilo. L’irreversibilità delle innovazioni, pur apparentemente fragili e soggette a crisi, si palesò ben presto attraverso tre modalità maggiori dell’espansione di questa nuova originalissima formula della vita associata. In primo luogo, l’incremento della popolazione che si trasferì all’interno del protetto e delimitato circuito delle mura urbane crebbe presto in maniera esponenziale, fino a far ritenere che tra il 50 e l’80% della popolazione attorno al 3000 a.C. vivesse nelle città. In secondo luogo, la dimensione delle città, che agli inizi era stata molto varia da una ventina di ettari delle minori fino ai poco meno di 500 ettari della gigantesca Uruk del XXX secolo a.C., due volte l’Atene di Pericle del V secolo a.C., si dilatò dovunque in maniera notevole. In terzo luogo, aumentarono sensibilmente il numero e la densità dei centri urbani, per cui le cinte turrite e gli alti santuari su terrazze che dominavano l’ambiente urbano divennero visibili da una città all’altra e mutarono radicalmente il panorama insediativo di tutta la regione con segni impressionanti imposti al territorio.

Ma un limite grave e all’apparenza insormontabile doveva sembrar incombere sulla rivoluzionaria svolta impressa allo sviluppo di quella remota umanità delle due grandi valli alluvionali mesopotamica e egiziana, che, se veramente si fosse rivelato rigidamente condizionante, avrebbe impedito una diffusione ampia del nuovo modello non solo insediamentale e territoriale ma economico, sociale e ideologico creato in Mesopotamia ed in Egitto: l’ambiente appunto della valle alluvionale.

Fu proprio il definitivo affermarsi del modello della città mesopotamica e dello stato egiziano nella prima metà del III millennio a.C., con le fiorenti città-stato dell’Età Protodinastica nei paesi di Sumer e di Akkad, da un lato, e con lo straordinario stato faraonico dell’Antico Regno egiziano dall’altro che lanciò alle donne e agli uomini di quei secoli lontanissimi una sfida epocale, che, se vinta, avrebbe segnato la diffusione universale e il trionfo durevole di quelle affascinanti modalità di vita associata. Poteva il modello urbano e statale della Mesopotamia e dell’Egitto riprodursi, sussistere ed espandersi anche in condizioni ecologiche molto diverse, dove non fossero presenti l’abbondanza delle acque di grandi fiumi e le ampie piane delle valli alluvionali ovvero quelle condizioni ecologiche erano vincolanti nel senso che senza di esse quei modelli non si sarebbero potuti non solo temporaneamente riprodurre, ma soprattutto durevolmente affermare?

E’ nella risposta positiva a questo quesito che le genti della terza regione che abbiamo citato all’inizio, l’Alta Siria, dimostrarono, nei secoli attorno alla metà del III millennio a.C., una straordinaria originalità e contribuirono in maniera decisiva, attraverso quella che noi chiamiamo oggi la fase dell’”urbanizzazione secondaria”, al definitivo affermarsi della città e dello stato in ambienti ecologicamente diversi da quelli delle valli alluvionali. L’età dell’urbanizzazione “secondaria” vide nella Siria Occidentale e nell’Alta Mesopotamia, territori oggi nei confini della Repubblica Araba Siriana, nei secoli compresi tra circa il 2700 e il 2500 a.C., mentre si consolidavano definitivamente le città sumeriche nella Bassa Mesopotamia e lo stato faraonico nell’Egitto, la crescita vertiginosa e quasi improvvisa di centri urbani formatisi al di fuori e lontano dalle valli alluvionali.

L’incanto di quel condizionamento era spezzato e si apriva una nuova prospettiva, perché le nuove città dell’area siriana nascevano e crescevano, certo in parte e per certi aspetti in funzione dei floridi grandi centri urbani dei paesi di Sumer di Akkad e del potente stato unitario dei faraoni d’Egitto, ma soprattutto traevano le ragioni del loro sviluppo da differenziate basi economico-sociali e da diversi fondamenti ideologici, le une e gli altri non determinate dal condizionamento delle situazioni ecologiche delle valli dei grandi fiumi, anche se i contatti frequenti e decisivi con quelle poderose e suggestive realtà sociali non fu certo senza influenza.

In regioni dove l’agricoltura non poteva che essere dipendente dalle precipitazioni atmosferiche, le nuove città di Siria Occidentale e Nord-Orientale si formarono e prosperarono perché ad un’agricoltura irrigua intensiva si sostituì un’agricoltura secca estensiva e perché una diversa e paradossalmente più ricca e variegata integrazione alimentare si riuscì ad istituire tra più differenziate colture agrarie, tra le quali accanto ai cereali primeggiavano l’ulivo e la vite, e più differenziate specie animali sul versante complementare della pastorizia, in cui i bovini sfruttavano i pur limitati pascoli collinari e i capro-ovini le ampie estensioni della steppa. Anche al di là del puro orizzonte alimentare, l’originalità delle nuove e nascenti formazioni urbane di Siria rispetto a quelle più antiche ed affermate di Mesopotamia, si manifestava sul piano economico più generale per lo sfruttamento delle risorse di materie prime fondamentali, assenti nel mondo alluvionale sud-mesopotamico e presenti invece nelle regioni collinari e pedemontane adiacenti ai luoghi delle città nord-siriane: il legname delle foreste e i metalli, rame e argento soprattutto, delle montagne del Tauro, dell’Amano, dell’Antilibano e del Libano.

Tra i centri urbani che emersero fuori delle valli alluvionali soprattutto nel secondo quarto del III millennio a.C., per motivi diversi, un ruolo fondamentale per l’importanza del potere politico, la complessità della struttura sociale, l’originalità dell’elaborazione ideologica ebbero certo Ebla nella Siria Occidentale e Urkish nella Siria Nord-Orientale, riportate alla luce rispettivamente dalle Missioni italiana e americana guidate, nel primo caso, da chi vi parla e nel secondo da Giorgio e Marilyn Buccellati. Riferendosi ora all’ultimo dei quesiti che ci eravamo proposti all’inizio di questa presentazione, riguardo a chi furono i protagonisti di questa “urbanizzazione secondaria”, non v’è alcun dubbio che ad Ebla protagonisti furono Semiti nord-occidentali, che parlavano un’antichissima lingua semitica molto prossima morfologicamente all’akkadico della Mesopotamia, ma da esso abbastanza differenziata lessicalmente e che ad Urkish protagonisti furono invece Hurriti orientali, il cui idioma è tuttora tra le grandi lingue di cultura dell’Oriente antico quella meno conosciuta e più misteriosa per il suo singolare isolamento linguistico.

In ambienti etnicamente differenziati, dunque, quasi negli stessi decenni in regioni separate da spazi geografici non brevi, ma in ambienti ecologicamente simili, Ebla ed Urkish hanno avuto una funzione essenziale come centri promotori della grande seconda urbanizzazione dell’Oriente antico. Le scoperte di Ebla e di Urkish, già solo per l’identificazione sul terreno di queste due città a lungo ricercate dagli archeologi durante gran parte del Novecento in contrade non molto esplorate dall’archeologia tradizionale, sono di fondamentale importanza perché, con la loro formazione e la loro fioritura dimostrarono alla consapevole attenzione dell’umanità di oltre 4500 anni orsono nell’Alta Siria e nell’Alta Mesopotamia che la sfida contro i condizionamenti della natura era stata trionfalmente vinta dalle straordinariamente duttili capacità di adattamento e di adeguamento degli uomini per l’affermazione del modello della città e dello stato in qualunque situazione ecologica.

L’efficienza economica, la solidità amministrativa, la complessità sociale, l’originalità ideologica, il prestigio politico di centri urbani come la semitica Ebla e la hurrita Urkish subito dopo i decenni centrali del III millennio a.C. furono la dimostrazione, di cui certo presero atto anche i potenti di quei tempi remoti dalle rive del Nilo alle sponde del Golfo – i faraoni dell’età delle Piramidi e i principi dei paesi di Sumer e di Akkad – che nuove civiltà urbane erano sorte lontano dai corsi dei fiumi, che erano in grado di controllare vie commerciali importanti, che potevano gestire imprese militari rischiose e soprattutto che, pur con particolarità istituzionali originali, nuove città e nuovi stati, in ambienti etnicamente fino a quegli anni trascurabili, come quello semitico occidentale e hurrita orientale, avrebbero presto arricchito uno scenario internazionale dominato fino ad allora quasi soltanto da due orgogliosi protagonisti nel mondo sumerico e nel mondo egiziano.

L’importanza storica fondamentale di scoperte archeologiche epocali, come quelle di Ebla e di Urkish, è proprio nel fornire una documentazione impressionante su un’epoca di assoluto rilievo nella storia dell’umanità: l’epoca che vide il definitivo affermarsi della città e dello stato, agli inizi della civiltà urbana, come modelli di insuperabile significato per la diffusione e il progresso della civiltà.

Se il modello della città sumerica e dello stato faraonico avesse dovuto esser vincolato da una determinata situazione ambientale, quel vincolo avrebbe, nei secoli futuri, condizionato duramente e limitato enormemente lo sviluppo della civiltà. Sarebbe certo accaduto, come in effetti accadde, che quei modelli sarebbero stati adottati in luoghi anche lontanissimi del pianeta, come la valle dell’Indo in India e la valle del Fiume Giallo in Cina, ma solo il trionfo, nell’Alta Siria, in siti come Ebla e Urkish, di quella aspra sfida contro le difficoltà frapposte dalla natura alla universalizzazione dei modelli di città e di stato, fece sì che la città divenisse, da allora per millenni ed ancora oggi, sinonimo di civiltà. Grazie

MARILYN KELLY-BUCCELLATI:

Adesso concluderemo perché molto sfortunatamente il professor Maamoun Abdulkarim, Direttore delle Antichità di Damasco non ha potuto essere con noi oggi. Voglio ringraziare i miei colleghi georgiani e anche Paolo e Giorgio per questi interventi di oggi e speriamo che tutti voi andiate a visitare la mostra.