Chi siamo

STUPIRSI DI FATTI SEMPLICI: IL LINGUAGGIO DELL’UOMO E I LIMITI DELLA COMPRENSIONE

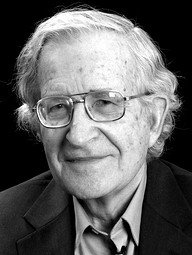

Partecipano Andrea Moro, Neurolinguista, Direttore Centro di ricerca Ne.T.S. della Scuola Superiore Universitaria ad Ordinamento Speciale IUSS di Pavia e, IN DIRETTA VIDEO DA BOSTON, Noam Chomsky, Professore Emerito di Linguistica al MIT (Massachusetts Institute of Technology, Boston). Introduce Marco Bersanelli, Docente di Astrofisica all’Università degli Studi di Milano.

Stupirsi di fatti semplici: il linguaggio dell'uomo e i limiti della comprensione

MARCO BERSANELLI:

Buon pomeriggio a tutti. Stupirsi di fatti semplici: dovete ammettere che è una bella espressione. È una bella espressione anche perché denota un certo tipo di intelligenza, un certo modo di guardare le cose. Un’intelligenza e un modo di guardare le cose che tendenzialmente non danno nulla per scontato. Un fatto semplice è un fatto di cui ci si può stupire. La conoscenza, in particolare la ricerca scientifica ma non soltanto, richiede questo stupore per i fatti semplici, per le cose semplici. Anzi, nella scienza, a ben guardare, più le domande che ci poniamo sono semplici e più richiedono risposte fondamentali, risposte profonde, potenti. Pensate che quest’anno cade il centesimo anniversario della pubblicazione della Teoria generale della relatività di Einstein, dove le domande fondamentali sono semplicissime: che cos’è lo spazio, che cos’è il tempo, che cos’è la gravità? Più le domande sono fondamentali e più la posta in gioco è alta. Nell’incontro di oggi, la posta in gioco è altissima, perché il tema non è l’infinitamente grande o l’infinitamente piccolo dell’universo, ma è quell’altro abisso di mistero, quel mistero della natura che è il più grande di tutti, e cioè noi stessi, l’uomo, quel livello della natura dove la natura diventa coscienza della realtà, come ci ha insegnato don Giussani. Dal punto di vista fisico, l’essere umano, e in particolare il nostro cervello, è la realtà più complessa che conosciamo, ma paradossalmente questa complessità inaudita è anche il luogo delle esperienze più semplici che viviamo; abilita in noi quella estrema semplicità nel rapporto con la realtà che è il parlare. Il parlare: quest’azione fisica che nasce in noi, che è possibile nell’uomo. Una capacità squisitamente umana che è proprio il tema di oggi, il linguaggio. Forse non c’è una capacità più semplice e più misteriosa, più libera e personale di questo nostro parlare. E allora, ecco le domande di oggi: che cosa si nasconde dietro il mistero del linguaggio? Di che cosa si tratta? E fino a che punto la scienza, così come noi oggi la concepiamo, dispone di un metodo adeguato per comprendere la natura di questa straordinaria capacità che l’uomo ha? “Stupirsi di fatti semplici”: questa bellissima espressione è una frase del nostro grande ospite di oggi, Noam Chomsky. Noam Chomsky non ha veramente bisogno di presentazioni: è Professore emerito di Linguistica al MIT di Boston. Pensate che il New York Times l’ha definito il più grande intellettuale vivente e la Arts & Humanities Citation Index ha stabilito che il suo nome è uno tra i dieci più citati di tutto il ’900. Viene dopo Freud e prima di Hegel. Questa è la portata del personaggio. Oggi Noam Chomsky è con noi, anche se non è qui fisicamente; proprio la settimana scorsa ha avuto un incidente domestico. È uscito con tre costole rotte. Lo ringraziamo quindi particolarmente perché, pur essendo ancora dolorante, ha tuttavia accettato di intervenire sia pure in remoto. Grazie, Noam, per il tuo sacrificio. È davvero un grandissimo privilegio per noi al Meeting la presenza di Noam Chomsky, una presenza che, come penso sia accaduto in modi diversi per ciascuno di noi, nasce da un incontro personale. È un rapporto di stima, di conoscenza personale con la persona di Andrea Moro che a sua volta è un linguista di fama internazionale. È stato per tanti anni – ed è tutt’ora – allievo di Chomsky, è un amico del Meeting da tanti anni. E’ un bell’esempio del metodo con cui il Meeting accade, cioè l’incontro. Il Meeting non è un programma di idee da difendere o da diffondere, piuttosto è una trama di rapporti. Sarà Andrea, nel corso del suo intervento, a introdurre più compiutamente Noam e nello stesso tempo a portarci nel vivo della tematica di oggi. Lo presento brevemente: è Professore ordinario di Linguistica generale presso l’Istituto universitario degli Studi Superiori, lo IUSS di Pavia. E’ stato per molti anni visiting scientist alla Harward University e al MIT, dove ha collaborato e tutt’ora collabora con Chomsky. Ha pubblicato un gran numero di articoli scientifici e numerosi libri che sono accessibili a tutti, veramente affascinanti, sul tema del linguaggio: l’ultimo è la nuova edizione del suo I confini di Babele. È fra i massimi esperti al mondo di sintassi teorica e correlati neurobiologici del linguaggio umano. Su questo aspetto, oggi, ci racconterà in anteprima due scoperte, una recentissima. Lascio ad Andrea la parola. Grazie.

ANDREA MORO:

Grazie, Marco. Allora ho finalmente capito come si dovevano sentire quelle rock band che suonavano prima dei Beatles e dei Rolling Stones. Voi non siete qui per me e io lo so bene, anch’io sono qui per lui, ma sono qui perché sono sicuro di suonare la sua musica: e allora vorrei fare vedere l’impatto che ha avuto su di me l’esperienza di essere stato suo studente. Oggi vi vorrei portare a conoscere degli aspetti de I confini di Babele. Come diceva Marco, tutto è nato da una frase che mi sono trovato da ragazzo a tradurre da un libro di Chomsky. Avevo capito che Chomsky non era uno studioso qualsiasi, ma che il suo impatto determinava mie scelte, anche profonde. La ripeto, è la frase che ha detto prima Marco: “E’ importante imparare a stupirsi di fatti semplici”. Vorrei per un istante che vi soffermaste sul fatto che questa frase ha tre fuochi: imparare, stupirsi e fatti semplici. Questi tre fuochi hanno tre implicazioni non banali: se si può imparare vuol dire che si può insegnare e se si può insegnare siamo chiamati in causa a rendere gli altri partecipi di questa condivisione. Il secondo, stupirsi: vuol dire che la comprensione, come sa bene Marco, passa attraverso l’accettazione dell’imprevisto, quello che noi non sapevamo sarebbe successo; e l’ultima cosa, la semplicità, perché è solo dalle domande semplici che nascono le teorie rivoluzionarie. Il mio compito, però, è proprio quello di introdurre non solo l’impatto che ha avuto Chomsky su di me e su tanti altri – non sono l’unico suo allievo -, ma di far capire l’importanza della sua azione culturale e scientifica. Ho pensato che la cosa migliore fosse portare una citazione che identifica bene gli anni in cui Chomsky si trovava a lavorare da ragazzo. Sono gli anni ’50, siamo a Boston, al Massachusetts Institute of Technology. Negli anni ’50, come tutti sapete, venivano a maturazione delle idee che si erano sviluppate nel periodo della II Guerra Mondiale. C’era il progetto Manhattan, la nascita degli studi di biologia molecolare che hanno portato, esattamente in quegli anni, a scoprire il DNA, e poi c’erano gli studi di decifrazione automatica dei codici segreti. Sfruttando al massimo questi aspetti, più le teorie della logica formale, sentite cosa dice un testimone oculare di quegli anni al MIT. Leggiamo insieme questa citazione: “C’era al laboratorio la convinzione generale e irresistibile che con le nuove conoscenze di cibernetica e con le recenti tecniche della teoria dell’informazione si fosse arrivati all’ultimo cunicolo verso una comprensione completa della complessità della comunicazione nell’animale e nella macchina”. Comprensione completa, animale, macchina. L’uomo è sparito. Analizzando il linguaggio da questa prospettiva, la specificità del linguaggio umano si dissolve. C’é la macchina e l’animale; due meccanismi, uno di silicio e uno di carbonio, di acqua, ma l’uomo sparisce. Questo modo di vedere l’uomo e il linguaggio umano non era ingenuo e neutrale. Corrispondeva a un inquinamento ideologico che si insinua spesso nella scienza e che è testimoniato a sua volta – sono poche le citazioni dirette che vi farò – da una frase di Lenneberg, un grande neuropsicologo americano, che nello scrivere un testo fondamentale sui fondamenti biologici del linguaggio, scrive questa frase: “Una ricerca biologica sul linguaggio appare necessariamente paradossale dal momento che viene così ampiamente ammesso che le lingue consistono di convenzioni culturali di natura arbitraria”. Questo viene scritto neanche cinquant’anni fa. L’idea è che la Babele è infinita, che i linguaggi sono dei software che girano sull’hardware che è il nostro cervello e con questa metafora si fa piazza pulita di tutto. Per fortuna, se uno studia neuroscienze oggi scopre che nel primo capitolo del più grande manuale di neuroscienze che viene utilizzato, questa cosa è passata. Ma chi ha girato completamente la realtà della conoscenza scientifica? È stato proprio Chomsky, che mise insieme tre ingredienti apparentemente indipendenti: la complessità matematica delle grammatiche – pensate che a tutt’oggi non esiste una descrizione capillare e totale della grammatica di una lingua umana -; il fatto che, se tu osservi le varie lingue del mondo, vedi come queste lingue hanno comunque un nucleo di regole comuni; il fatto che quando tu apprendi una lingua, più o meno – da bambino ovviamente come prima lingua – ci metti lo stesso tempo. E con questa idea nacque un libro molto piccolo, che era la sintesi della tesi dottorale di Chomsky, e che può essere sintetizzata in questa frase che, come vedete, e se ricordate la citazione appena fatta, capovolge completamente la situazione: “Il fatto che tutti i bambini normali acquisiscano delle grammatiche sostanzialmente comparabili di grande complessità e con notevole rapidità, suggerisce che gli essere umani siano in qualche modo progettati in modo speciale con una capacità di natura misteriosa”. Vedete, non solo l’uomo è pertinente, ma è pertinente nella sua varietà meno cresciuta dal punto di vista cognitivo, il bambino. Si parla di progetto e poi fa ingresso nella scienza questo termine misterioso, che vedremo ritornerà nella lezione che ci terrà più tardi. Questo quadro è lo scenario entro cui fa breccia questa rivoluzione nel modo di vedere il linguaggio. Le lingue non sono degli oggetti infinitamente variabili; esiste in qualche modo un progetto biologicamente determinato. Questa è l’idea: e come la si porta in esecuzione? Intanto si fa un esame oggettivo delle lingue. Ora, per farvi capire cosa fa un linguista, ho pensato di far vedere questa immagine. Se però entra ora qualcuno, pensa: “collegati da Boston per un corso di uncinetto”, e non è proprio l’ideale. Quello che voglio dirvi è questo: immaginatevi di dover descrivere questo oggetto. Come potete fare? Una cosa che possiamo fare è assegnare dei numeri agli elementi che sono orizzontali e verticali e poi dire viola, rosso, giallo. A questo punto, noi diciamo: qui c’è un elemento rosso, qui ce n’è un altro viola, qui ce n’è uno rosso. Poi succede una cosa che in realtà facevo da bambino quando andavo nei musei, vietatissimo: andavo dietro gli arazzi e li giravo dall’altra parte. Quando girate un tessuto dall’altra parte, scoprite che in realtà gli elementi che sono apparentemente e completamente distinti, non sono che lo stesso filo che si rituffa dalla trama e rinasce dall’altra parte. Quello che fa il linguista teorico è un po’ lo stesso lavoro di uno che va a guardare dietro un arazzo: cerca tra le parole quei fili nascosti che le tengono insieme. Con queste tecniche formali, andando a vedere la trama nascosta dietro le parole, Noam Chomsky è riuscito a distruggere l’idea di una Babele infinita delle lingue e arrivare a dire che il linguaggio è un insieme di valori specifici, di parametri in un sistema invariante di principi. Questa è un’immagine manoscritta della tavola di Mendeleieff, all’inizio, e mi sembra che renda bene il parallelo. Naturalmente c’è anche un punto molto importante da osservare: l’indagine sulle lingue umane non poteva usufruire di modelli animali, perché la sintassi è di fatto la capacità di comporre insieme le parole e di dare un senso, è un fatto solo umano. Se io do a tutti voi tre parole – Caino, Abele e uccise -, voi, cambiando l’ordine delle parole, dicendo “Caino uccise Abele” o “Abele uccise Caino”, capovolgete completamente lo scenario. Nessun animale, pur in grado di riconoscere un certo numero di parole, riesce, cambiando l’ordine degli elementi, a dare un nuovo significato. Ciò portò Steve Anderson, il Presidente della Società Linguistica Americana, a dire che i sistemi di comunicazione di tutti gli animali si basano su un numero limitato e fisso di insieme di messaggi discreti. Ci fu un famoso esperimento negli anni ’70, quando dei ricercatori cercarono di insegnare le lingue naturali a un cucciolo di scimpanzé, utilizzando il linguaggio dei segni che, come sapete, è una lingua completamente ben formata. Si accorsero che gli scimpanzé, nostri cugini vicini per struttura genomica, in realtà riescono a padroneggiare un numero elevato di parole, ma su 19mila frasi che questo scimpanzé ha fatto, non una si distingueva dall’altra per l’ordine delle parole. Questo è lo scenario. Questo è l’impatto che noi studenti abbiamo avuto nel seguire l’evoluzione della grammatica generativa, che è questa disciplina e questo nuovo modo di vedere il linguaggio. Ma come sempre accade, un impatto è veramente nuovo se suggerisce nuove domande. In questo caso, quello che vorrei fare è descrivervi due esperimenti per mostrarvi come il germe di questo contatto ha dato origine a possibili vie di ricerca, non certo le uniche ma due linee che possono essere in qualche modo significative per capire cosa sta dietro a questa indagine e a questo stile di ricerca.

Tutti sappiamo che il linguaggio dipende dal cervello, almeno da quando un ragazzo con una lesione nell’emisfero frontale, nella seconda metà dell’Ottocento, venne ricoverato in un ospedale francese, e ci si accorse che poteva pronunciare una sola sillaba, tan, per cui il suo cervello venne chiamato “tan tan”. E continuava a ripeterla, come se fosse una specie di dizionario misterioso. Il dottor Broca che analizzò questo caso – da allora questa area specifica del cervello si chiama area di Broca – mostrò che il linguaggio dipende certamente dal cervello. La domanda rivoluzionaria che in questo momento ci si sta ponendo nel maggior laboratorio del mondo – e immaginate le conseguenze rispetto alle risposte – è se anche i tipi di regole delle grammatiche dipendono dal cervello. E su questo io voglio concentrarmi. Potrei partire da un’indicazione generale, cattedratica, sistematica, invece ho scelto una domanda specifica che voglio proporvi. La domanda è questa: perché non tutte le regole concepibili sono realizzate nelle lingue del mondo? Questa è una delle scoperte più importanti della linguistica del Novecento. Se io vi regalo un dizionario di una lingua qualsiasi, voi vi inventate una grammatica. Sono tantissime, infinite, le regole che potete inventare, eppure alcune non ci sono mai. Vi do un esempio semplice. Il cervello dovrebbe accartocciarsi come quando cercate di capire cosa succede in questa immagine impossibile (si riferisce a una slide mostrata, ndr). Immaginate due frasi: “Pietro legge libri” e “mio fratello legge libri”. Ora, io vi faccio vedere come si nega in italiano la prima frase. Si dice “Pietro non legge libri”. Se noi fossimo marziani e cercassimo di apprendere la grammatica dai dati, potremmo dire: “guarda, gli italiani terrestri costruiscono una frase negativa mettendo una parola nuova, non, come seconda parola della frase”. Questo sarebbe falso, perché se io negassi “mio fratello legge libri” dovrei dire “mio non fratello legge libri” e invece il modo giusto è dire: “mio fratello non legge libri”. Noi lo facciamo istintivamente, facciamo fluttuare la negazione lungo la sequenza di parole, tanto quanto è grande il soggetto. Nessuna lingua al mondo è tale per cui tu puoi costruire una frase con una parola in una certa posizione specifica. Perché? Perché una regola così semplice non c’è mai? Ci sarebbe una risposta facile: guardate questa cartina che ho alle spalle. È un mappamondo a testa in giù. In questo mappamondo c’è il luogo di origine della nostra specie: l’Africa occidentale, poi ci sono i flussi migratori. Potremmo ammettere che la prima lingua scelta non aveva questa regola e tutte le lingue successive hanno un po’ copiato da quella. E quindi dire che la comune origine potrebbe spiegare i fatti. Questa potrebbe essere un’ipotesi ragionevole ma non è l’unica. Quale sarebbe l’alternativa? Qui entra in gioco la mia generazione di studenti, di ricercatori, forse dovevo dire, ma insomma ognuno si sente quello che è… Questa generazione sfrutta una nuova prospettiva. Una volta un mio amico logico mi disse: “Sai, questo è l’unico momento della storia dell’uomo dove noi possiamo vedere il mondo da sopra le nuvole”. Beh, qualche alpino probabilmente lo vedeva lo stesso, però in effetti questa è una visione straordinaria, e la visione straordinaria che noi abbiamo attualmente è di vedere il cervello funzionare in vivo. Ovviamente vediamo solo alcuni aspetti di funzionamento del cervello. Allora, cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso tutti gli ingredienti della storia che vi ho raccontato finora, abbiamo preso l’ipotesi che le lingue del mondo non fossero totalmente variabili, ma che ci fosse soltanto un nucleo di lingue possibili. Abbiamo preso un gruppo di parlanti, ai quali abbiamo insegnato delle lingue, e poi siamo andati a controllare in quell’area specifica del cervello che vi ho fatto vedere come il cervello reagiva a quelle regole impossibili. A questo punto, è entrata la mia passione linguistica: mi sono inventato delle grammatiche finte, grammatiche con lingue possibili e impossibili. Dal punto di vista scientifico – la faccio vedere solo per un secondo – il risultato è questo. Ma siccome è molto complicata la matematica che sta dietro queste cose, ho cercato di riassumere in grafico il risultato di questa ricerca. Da una parte, noi abbiamo come dato la padronanza di una lingua. Cioè, immaginiamo di distribuire a tutti voi dei compiti con delle frasi da costruire. Voi diventate più o meno bravi, se prendete zero siete degli asini, se prendete dieci, siete dei geni. Poi siamo andati a misurare questo con il flusso ematico dell’area di Broca, cioè di quell’area che entra nella rete che in qualche modo controlla il linguaggio. Ovviamente questo lavoro non l’ho fatto da solo. In questo caso, per esempio, è stato molto significativo per me il contatto con un’altra persona, Stefano Cappa, che è stato un neurologo che ha dato credito a questa mia sperimentazione linguistica. Guardate il risultato: con le regole possibili, più divento bravo più l’area di Broca si attiva, cioè richiama sangue, mentre con le regole impossibili avviene l’opposto. Cioè, il cervello, senza che noi lo sappiamo, sa distinguere tra regole possibili e impossibili e questo è una prova empirica, diretta, dell’ipotesi che le lingue non sono delle variazioni arbitrarie culturali, le regole delle lingue umane non possono essere costruzioni arbitrarie, convenzionali, perché non si può controllare arbitrariamente l’attività dei neuroni. Questo è un primo risultato: aver capito che questa ipotesi, che negli anni ’50 Chomsky elaborava semplicemente osservando le lingue, trova un supporto anche quando vai a guardare la struttura neurobiologica del cervello. Noi non siamo, le grammatiche non sono dei software neutri che girano su un hardware inerte. Le grammatiche sono espressione di quella struttura. Ma naturalmente, tutte le volte che tu trovi una struttura ti chiedi da dove nasce, e quindi il secondo punto, quello che costituirà uno dei temi di ricerca più appassionanti e più finanziati dei prossimi anni nelle neuroscienze, è capire da dove arriva l’ordine delle strutture che noi abbiamo nel nostro cervello, in particolare, in questo caso, del linguaggio. Ci sarebbe una possibilità, cioè ammettere che le grammatiche importano ordine dalla struttura del mondo. In un certo senso, in alcuni casi, può essere, per esempio il singolare e il plurale derivano dal fatto che sappiamo riconoscere oggetti che sono individui o molteplicità. Ma tutte le regole dipendono dal mondo? In realtà no. La sintassi non può derivare da nessuna attività umana. L’unica somiglianza semmai è con la matematica e la musica, ma si sviluppano dopo nel bambino, e quindi caso mai bisognerà in qualche modo avere una teoria alla rovescia, che ci dice in che senso matematica e musica sono debitrici della struttura linguistica. Per capire come procedere, si deve dunque passare a una domanda radicale: cosa comunicano tra di loro i neuroni del linguaggio? Dobbiamo quindi passare dal dove – prima vi ho parlato di un’area dove accade qualcosa – al che cosa i neuroni comunicano tra loro. Vi chiedo soltanto un attimo di pausa per riflettere su quanto è già avvenuto rispetto agli anni ’50. Vi ricordate la citazione di Lenneberg, che diceva che è impossibile studiare il linguaggio dal punto di vista biologico perché si tratta di convenzioni arbitrarie e di natura culturale? Siamo già arrivati a chiederci non solo dove nel cervello le regole si attivano, ma che tipo di informazione i singoli neuroni si stanno passando in questo esatto momento in cui voi, per esempio, state decifrando il linguaggio, il contenuto linguistico che io esprimo. Quindi la domanda radicale è: di cosa è fatto il linguaggio? Dal punto di vista descrittivo è fatto di nomi, di sillabe, di suoni, di regole, ma fisicamente, di cosa è fatto il linguaggio? Il linguaggio vive in due ambienti: fuori e dentro la nostra testa. Quando vive fuori dalla testa, vive sotto forma di onde d’aria. Voi mi capite perché io faccio uscire dalla gola dell’aria che viene modulata dall’apparato fonatorio. Ma dentro? Dentro c’è soltanto un’altra possibilità, che il linguaggio sia in qualche modo convertito in onde elettriche. In poche parole, il linguaggio umano è fatto fisicamente di onde. Allora vedete come, anche in questo caso, il metodo delle domande semplici si imponga, perché se voi vedete un’immagine di questo tipo, la prima domanda che viene in mente è: che parentela c’è tra questi due tipi di onde? Le onde fuori di noi e le onde dentro di noi? E qui comincia la storia di un altro esperimento, l’ultimo di cui vi parlo, che è una diretta conseguenza dell’impostazione che Chomsky ha dato alla struttura e all’analisi del linguaggio. Dunque, la domanda è: quanto si assomigliano tra loro le onde delle quali è fatto il linguaggio umano? C’è ovviamente in qualche senso una risposta banale nella percezione: è evidente che io faccio entrare delle onde sonore nel cervello, mi posso aspettare di conseguenza che nel cervello le onde elettriche riproducano in qualche modo le onde sonore che stanno fuori. Ma quando io invece produco il linguaggio, quando io emetto un pensiero? Se voi mi sentite parlare, le vostre orecchie sono sollecitate dalla mia voce, ma in me che sto parlando in questo momento, che forma d’onda ha l’onda elettrica nella mia testa quando preparo la frase che sto per dirvi? E qui arriva un’altra sorpresa, probabilmente, almeno dalla mia esperienza di ricercatore, la sorpresa più sorprendente, quella che quando ti capita nella vita ti lascia di stucco, perché dici: “come abbiamo fatto a non pensarci prima”? Tutto dipende da lui (fa vedere l’immagine di sant’ Ambrogio, ndr). Dici: hai pregato il santo giusto e hai trovato… No non è nata esattamente così. Questo è sant’Ambrogio, ora vi leggo cosa scrive sant’Agostino guardando Ambrogio fare quello che vedete fare in questa immagine: “Quando Ambrogio leggeva, i suoi occhi percorrevano la pagina e il suo cuore ne carpiva il significato, ma la sua voce era silente e la sua lingua ferma”. Vedete, Agostino sente il bisogno addirittura di dire che stava accadendo una cosa strana. Evidentemente era molto tipica del Medioevo, e qui si aprirebbe una questione di contesto filologico e storico importante. Ma guardate questo elemento avversativo: “ma la sua voce era silente”. Addirittura, è talmente importante quello che lui riconosce in Ambrogio che inventa una parola, l’endofasia, la sorpresa del silenzio. Ecco, io e il mio gruppo di ricerca, tra cui Lorenzo Magrassi e Valerio Annovazzi, ci siamo chiesti che cosa succede in questo caso nel cervello di una persona, quando si parla senza emettere voce. L’abbiamo fatto con una tecnica molto diversa, di tipo neurochirurgico, andando a esaminare direttamente cosa accade nella superficie della corteccia cerebrale di pazienti che ovviamente, rispetto a questo trattamento, venivano facilitati, perché poi al momento dell’operazione non subivano alcune potenziali menomazioni dovute alla rescissione della corteccia. Dunque, in poche parole siamo andati a vedere cosa succede quando il linguaggio rimane dentro la testa. A tutti capita: tutti noi quando pensiamo, quando leggiamo, pensiamo alle parole con il loro suono. Perché? Ora, quello che vi mostro sono due grafici, sono di una matematica complicata. Il professor Lafforgue, che è stato invitato al Meeting, una volta disse una frase: “la matematica è difficile perché è umana o è umana perché è difficile”. Insomma, la difficoltà è nelle cose, non sono riuscito a rendervele più semplici, però vi faccio vedere i due grafici. Questo grafico è dell’attività corticale quando io parlo a voce alta e questo è quando parlo nella mente. Praticamente sono lo stesso grafico. Il risultato? Abbiamo fatto come Sherlock Holmes: quando tutte le soluzioni logiche sono escluse, quella che resta, per quanto illogica, è quella giusta. Dopo tre anni di lavoro e sedici soggetti, abbiamo concluso che anche in assenza di suoni le onde elettriche dei neuroni riproducono le onde acustiche. A questo punto siamo anche andati oltre, siamo andati a vedere se il cervello sa riconoscere parole e frasi. Ma quello che voglio dire, alla fine, è questo: il risultato che abbiamo ottenuto è sorprendente, non ci volevamo credere che senza il suono i neuroni si parlassero tra di loro riproducendo onde acustiche. Sono evidenti le conseguenze applicative di questa scoperta: potreste aiutare un afasico, una persona che non riesce più a parlare ma che ha il linguaggio completamente formato nella sua testa e ha semplicemente un danno periferico. Oppure potresti carpire un segreto a una persona che non vuole parlarti. Ma la scienza offre strumenti, non offre decisioni. L’importanza di come tu usi un oggetto, di come tu usi una scoperta, sta solo nella tua ricerca del bene. Anche in questo caso, mi permetterete di sottolineare che il ruolo di Chomsky su noi studenti è stato fondamentale. Fuori da ogni momento sospetto, guardate questa locandina: Noam Chomsky è una delle poche persone che ha ricevuto due premi Nobel, per la pace e per la chimica, se non sbaglio. È stato un momento in cui Chomsky si oppose violentemente, come si può fare violenza con le parole, con l’azione, alla guerra, la guerra del Vietnam. In questo caso, le scoperte come queste che si affacciano nel momento in cui tu guardi il cervello, sono in qualche modo una scoperta che implica una nostra responsabilità di scelta. Fatemi sintetizzare in qualche modo quello che vi ho detto finora. I confini di Babele sono il prodotto e l’architettura del cervello umano, come ha intuito Chomsky negli anni ’50. I neuroni comunicano tra di loro con onde che riproducono l’andamento del suono anche nel completo silenzio. Però vorrei aggiungere una cosa che mi è venuta in mente guardando un quadro. C’è un autore del Seicento, un pittore barocco, che ha fatto solo due quadri: uno è agli Uffizi, l’altro non so dove. Guardate, l’immagine non è chiarissima, ma dipende dal fatto che il quadro stesso è oscuro. Si vede un pittore che vede il suo volto riflesso su uno specchio e lo riproduce su una tavolozza. Ecco, io credo che chi fa neuroscienza, almeno del linguaggio, si trovi un po’ in questa posizione: tu vedi il linguaggio fuori, lo riproduci ma ti manca di guardare in faccia l’autore, l’io, te stesso, che in qualche modo sfugge. Noi siamo in un’epoca speciale. Concludendo, vorrei sintetizzare quest’epoca con questo numero, un numero magico, evocativo: 1491. Nel 1491, potremmo dire l’alba della scoperta del cervello, noi esseri umani ci troviamo in una condizione critica molto interessante, molto importante per approfondire come funzioniamo. Però non dobbiamo dimenticarci che il 1491 è stato anche l’alba della cacciata degli ebrei dall’Europa, è stato anche l’alba del fallimento del dialogo tra cultura araba e cultura cristiana con la distruzione del sultanato di Granada. Ecco, in qualche modo, anche essendo stato studente di Noam Chomsky, io posso pensare di arrivare a un momento in cui posso contribuire a scegliere di quale alba vorrei essere testimone. Grazie.

MARCO BERSANELLI:

Grazie, Andrea, per averci introdotto, affascinandoci, in questo mondo così personale e così misterioso, così immediato e così inafferrabile. Adesso chiederei a Noam di darci la grande fortuna del suo intervento e della sua presenza tra noi.

NOAM CHOMSKY:

Grazie mille. Mi dispiace davvero di non poter essere lì di persona. Speravamo tanto io e mia moglie di partecipare a questo evento così significativo. Purtroppo l’incidente domestico che ho avuto non l’ha reso possibile. Vorrei parlare un po’ sulla domanda: che tipo di creature siamo? Quali sono le proprietà distintive degli esseri umani? E magari capire qualcosa di più di questo argomento. Fin dagli albori della rivoluzione scientifica moderna, c’è stato un interesse fortissimo per il linguaggio umano, che è stato visto come una caratteristica centrale della natura umana e come la capacità primaria che differenzia gli esseri umani moderni dalle altre creature. In una interpretazione contemporanea, Ian Tattersall, uno degli studiosi principali dell’evoluzione umana, ha scritto che

l’acquisizione di una sensibilità umana unicamente moderna fu un evento improvviso e recente e l’espressione di questa nuova sensibilità fu sicuramente favorita in maniera cruciale dall’invenzione di quello che è forse l’unico elemento più straordinario rispetto all’io moderno, cioè il linguaggio. Secoli prima, Galileo, i logici di Port Royal del XVII secolo e anche i grammatici furono sbalorditi da quello che chiamarono l’invenzione meravigliosa di uno strumento che costruisce, a partire da 25 a 30 suoni, quell’infinità di espressioni che non assomigliano per niente a quello che avviene nelle nostre menti, eppure ci rende in grado di rivelare agli altri tutto quello che pensiamo e tutti i diversi moti del nostro animo. Cartesio considerò questa capacità una differenza fondamentale tra gli esseri umani e qualsiasi animale o macchina e la base primaria del suo dualismo mente e corpo. L’illustre umanista Wilhelm von Humboldt considerò il fatto che il linguaggio in qualche modo prevede un uso infinito di mezzi finiti. L’ultimo grande rappresentante di questa tradizione fu Otto Jespersen, un secolo fa. Anche lui fu colpito dalla capacità umana di inquadrare le “espressioni libere” che sono tipicamente nuove al parlante e all’ascoltatore. E un problema ancora più importante, ha scritto, è sviscerare i grandi principi che sottendono le grandi grammatiche di tutte le lingue e facendo così cogliere la natura più intima del linguaggio umano e del pensiero umano. Queste idee sembrano molto meno strane oggi di quanto lo fossero durante il periodo della scienza strutturalista e comportamentista che giunse a dominare buona parte del settore e a emarginare le idee più forti e gli interessi della tradizione. Lungo questa ricca tradizione di riflessione e di studio, furono profusi sforzi per capire come gli esseri umani possano adottare, in maniera libera e creativa, un’infinità di espressioni, per esprimere il loro pensiero in modo adeguato alle circostanze senza essere determinati da queste: una distinzione cruciale. Tuttavia non c’erano strumenti a disposizione per poter progredire e portare avanti queste idee. Questa difficoltà fu parzialmente superata dalla metà del XX secolo, grazie al lavoro dei grandi matematici che gettarono le basi della teoria della Computabilità. Questi risultati fornirono la comprensione molto chiara di come mezzi finiti possano generare un’infinità di espressioni. Questo apre la strada alla formulazione e alla ricerca di quella che potremmo considerare essere la proprietà di base del linguaggio umano. Una procedura generativa finita, rappresentata nel cervello, che produce una infinità di espressioni strutturate gerarchicamente, ciascuna delle quali ha suono e significato. In termini tecnici, ciascuna espressione generata internamente ha una interpretazione determinata su due interfacce: quella senso-motoria, per l’esternalizzazione in una o nell’altra modalità sensoriale (di solito, anche se non necessariamente, la parola). Poi, l’interfaccia semantica per la riflessione, l’interpretazione, l’inferenza, la pianificazione e altri atti mentali. Nulla di simile alla proprietà di base o anche di lontanamente simile fu scoperto in qualsiasi altro organismo, e questo ha rafforzato quindi le valutazioni di questa ricca tradizione. È importante riconoscere che l’uso infinito di questi mezzi finiti, la produzione concreta di parole in maniera libera e creativa che ha affascinato anche grandi personaggi del passato, resta ancora un mistero. Questo è vero non solo per l’uso del linguaggio ma anche per l’azione volontaria in generale. Il mistero è descritto graficamente da due degli scienziati più importanti che hanno studiato il moto volontario, Emilio Bizzi e Robert Ajemian. Nel passare in rassegna lo stato dell’arte oggi, loro scrivono che abbiamo alcune idee sulla progettazione complessa della marionetta e sui suoi fili, ma non sappiamo nulla di quello che succede nella mente del burattinaio. Questo non è un problema di poco conto, sta proprio al confine della ricerca scientifica fattibile o va addirittura oltre, in un dominio in cui l’intelligenza umana non può farsi strada. E se siamo disposti ad accettare il fatto che siamo creature organiche, non angeli, saremo d’accordo con i principali pensatori del passato nel riconoscere che alcuni problemi potrebbero essere per noi misteri permanenti. Saremo d’accordo quindi con Cartesio, Newton, Locke, Hume e altri grandi pensatori del mondo scientifico e filosofico. Vale la pena quindi meditare su questi problemi che si presentarono in un modo drammatico nei momenti classici dell’età moderna e all’inizio delle scienze dell’età moderna. Il principio di base della rivoluzione galileiana era la “filosofia meccanicistica”, secondo cui il mondo è una macchina, una versione complessa degli intricati strumenti prodotti dagli abili artigiani d’allora, che avevano catturato l’immaginazione scientifica tanto quanto fanno i computer di oggi. Di conseguenza, Galileo insisteva che le teorie scientifiche erano accettabili “solo se si potevano riprodurre i loro presupposti attraverso degli strumenti artificiali adeguati”. Un’idea che era anche sostenuta da Descartes, Leibniz, Huygens, Newton e altre grandi figure della rivoluzione scientifica. Cartesio credeva di aver delineato gli schemi generali di una teoria meccanicistica del mondo, per quanto avesse anche trovato un’eccezione fondamentale al suo sistema, la capacità di linguaggio umano, l’abilità di ogni essere umano, ma non degli animali o delle macchine, di capire e utilizzare un numero infinito di espressioni linguistiche in un modo adeguato alle circostanze ma non provocato da queste. Di nuovo, una distinzione cruciale. Nei termini usati più tardi da Cartesio, il parlante potrebbe essere spronato o spinto dalle circostanze ma non costretto. Uno dei risultati più grandi di Newton fu quello di minare la conclusione. Egli confutò la filosofia meccanicistica, mostrò che il mondo non è una macchina. Per spiegare il moto, Newton fu costretto a introdurre un concetto incomprensibile, cioè quello dell’azione a distanza. Fu accusato da scienziati illustri di ritornare alle “qualità occulte” degli Scolastici. Newton era d’accordo con il fatto che il concetto alla base della sua spiegazione fosse un’assurdità e che nessuno scienziato serio potesse accettarlo, e cercò per il resto della sua vita di superare tale assurdità senza riuscirci, come hanno fatto anche i suoi successori. L’unica conclusione razionale fu che la nostra comprensione del mondo deve essere inevitabilmente insufficiente rispetto ai criteri di intelligibilità stabiliti dai fondatori della scienza moderna. Poiché il mondo è effettivamente a noi incomprensibile, la scienza deve cercare di porsi degli obiettivi più modesti, costruire delle teorie valide del mondo: e questo è stato a mio avviso un momento molto significativo nella storia intellettuale, molto più di quanto spesso si riconosca. Tuttavia era stato riconosciuto dai grandi pensatori di quel periodo. David Hume riconosceva in Newton “l’ingegno più grande e più raro che fosse apparso per l’ornamento e l’istruzione della specie”. Mentre pareva aver svelato alcuni dei misteri della natura, aveva mostrato allo stesso tempo le imperfezioni della filosofia meccanicistica. Pertanto rigettò i segreti ultimi della natura che era stata rigettata nell’oscurità in cui era e in cui sarebbe rimasta per sempre con i suoi segreti. John Locke capì quanto Newton aveva mostrato, cioè che rimaniamo in un’ignoranza incurabile di quello che desideriamo conoscere riguardo alla materia e ai suoi effetti. Locke fece un passo avanti nella ricognizione dell’impossibilità di comprendere il mondo. Adottando il quadro teologico standard del periodo, concluse che così come Dio attribuiva alla materia delle proprietà inconcepibili, come l’attrazione gravitazionale, poteva avere anche attribuito ulteriormente alla materia la capacità di pensiero. Sostituendo Dio con la “natura”, apre un argomento di studio, un percorso che è stato affrontato ampiamente nel XVIII secolo e che ha portato alla conclusione che il pensiero è una proprietà di certe forme di materia organizzata. Dopo che Charles Darwin aveva riaffermato la comprensione comune, non c’era più bisogno di considerare il pensiero come una secrezione del cervello – cosa più meravigliosa della gravità -, come una proprietà della materia, cosa incomprensibile per noi ma che non riguarda il mondo esterno quanto le nostre limitazioni cognitive. Riprendendo il tema del Meeting, dovremmo essere sollecitati e provocati di fronte a quella mancanza, in modo da riconoscerla in noi stessi e in tutti gli uomini e in tutte le donne. Dobbiamo riconoscere in questo caso una forte limitazione cognitiva, la nostra incapacità di penetrare quello che Hume aveva riconosciuto essere i segreti ultimi, che risiedono in quell’oscurità in cui si trovano e dove rimarranno per sempre. L’idea che ci dovessero essere dei limiti alla comprensione umana, viene spesso oggi vista come un ritorno al misticismo o come un’eresia liquidata come misterianismo. Un termine migliore di misterianesimo penso potrebbe essere truismo. Se facciamo parte del mondo biologico, allora le nostre capacità avranno una certa portata e la stessa natura intrinseca che fornisce la portata imporrà pure dei limiti. Questo è vero per qualsiasi capacità biologica. Il vero misticismo sta nel credere che la nostra capacità di comprensione sia infinita. Come ho detto prima, l’elenco dei seguaci del misterianismo è pieno di nomi illustri e che avevano anche buone ragioni. Tornando a Descartes, il suo concetto di corpo crollò, e con esso qualsiasi concetto chiaro di materia o di fisico, ma i suoi concetti di mente resistettero nella critica newtoniana, in particolare le sue osservazioni riguardo l’uso creativo del linguaggio sembrano essere corrette. Per Cartesio e altri questa capacità umana era una manifestazione particolarmente chiara della proprietà generale della libertà di scelta, quella che Cartesio chiamava la cosa più nobile che abbiamo, aggiungendo che non c’è nulla che capiamo in maniera più evidente e più perfetta. Sarebbe infatti assurdo dubitare che c’è questa comprensione intima e questa esperienza semplicemente perché va in conflitto con qualcosa d’altro che sappiamo deve essere per sua natura a noi incomprensibile. La posizione generale di Cartesio sembra ancora credibile oggi. Per ripetere la conclusione di Bizzi e Ajemian, nonostante i progressi nella comprensione del burattino e dei fili del burattino, il burattinaio resta ancora un mistero totale. Tornando all’aforisma di Humboldt, secondo cui il linguaggio comprende usi infiniti di mezzi finiti, si è appreso molto riguardo ai mezzi ma l’uso creativo resta un mistero e forse lo rimarrà per sempre. Lo studio dei mezzi finiti che sono usati nel comportamento linguistico, cioè il burattino e i fili, è stato condotto con grande successo fin dalla metà del XX secolo in quella che è stata chiamata l’avventura o l’impresa generativa, usufruendo anche dei contributi della rivoluzione cognitiva che si sono verificati in questo periodo. I tipi di interrogativi su cui gli studiosi fanno ricerca oggi non avrebbero potuto essere nemmeno formulati molti anni fa. C’è stata una grandissima esplosione di studi sul linguaggio, e siamo arrivati anche a un livello di profondità che non abbiamo mai potuto vedere prima nella storia lunga e ricca degli studi sul linguaggio fin dai tempi della Grecia classica e dell’India antica. Ci sono state molte scoperte in questo percorso, che hanno poi portato a nuove questioni e aperto nuove linnee di ricerca. L’impresa generativa considera il linguaggio come un sistema interno, un “modulo” della mente simile a un organo biologico. Ogni linguaggio soddisfa la proprietà di base del linguaggio umano che ho menzionato prima. I principi di Jespersen, sottostanti le grammatiche di tutte le lingue, sono l’argomento di quella che è chiamata la Grammatica Universale (UG), adattando un termine tradizionale a un nuovo quadro, adesso interpretato come la teoria delle proprietà genetica della facoltà di linguaggio, cioè dei fattori innati che determinano la classe dei linguaggi possibili. Ad oggi, abbiamo notevoli evidenze che la grammatica universale è una proprietà della specie, che è uniforme tra gli esseri umani ad eccezione dei casi con gravi patologie e senza analogie strette con il resto del mondo animale. Questa capacità sembra che sia emersa piuttosto recentemente nel tempo evolutivo, probabilmente negli ultimi 100 mila anni, e possiamo essere abbastanza sicuri del fatto che non si sia evoluta per lo meno fino da quando i nostri antenati hanno cominciato a lasciare l’Africa, 60 mila anni fa. Quindi, se è cosi, l’emergenza di una facoltà di linguaggio è stata qualcosa di improvviso nel tempo evolutivo, che ci porta a sospettare che la proprietà di base debba essere particolarmente semplice. Inoltre, fin dal lavoro pioneristico di Eric Lenneberg degli anni ’50, si sono accumulate sempre più prove che la facoltà di linguaggio umano è dissociata da altre capacità cognitive e anche questo suggerisce che ciò che è emerso così velocemente dovrebbe essere anche molto semplice. Gli approcci scientifici strutturalisti e comportamentisti della prima metà del XX secolo hanno portato alla convinzione che non si stavano affrontando i problemi fondamentali. Vi erano a disposizione metodi di analisi che fornivano gli strumenti per ridurre il corpus di materiali a una forma organizzata ed era quello il compito primario della disciplina. Sembrava che i problemi della fonologia, al centro della ricerca, fossero stati in larga parte capiti, e queste convinzioni avevano senso nel quadro generale prevalente così come lo aveva anche il concetto ampiamente diffuso che le lingue possono differenziarsi l’una dall’altra senza limiti e in maniera imprevedibile, cosicché lo studio di ciascuna lingua deve essere affrontato senza uno schema preesistente di quello che deve essere la lingua. Queste convinzioni crollarono non appena i primi sforzi di costruzione della grammatica generativa furono profusi alla metà del XX secolo. Divenne subito chiaro che si sapeva pochissimo riguardo al linguaggio umano, anche di quelle lingue che erano state studiate molto. E fu anche chiaro che molte delle proprietà fondamentali del linguaggio che erano state sviscerate, dovevano derivare in maniera sostanziale da una facoltà di linguaggio innata, in quanto erano acquisite con una scarsità o un’assenza di evidenza. Quindi, ci dovevano essere limiti forti e determinati rispetto a quello che poteva essere una lingua. Inoltre, molte delle proprietà che erano state scoperte con i primi sforzi per costruire le regole soddisfacevano il principio di base e ponevano degli enigmi, in particolare, alcuni ancora vivi che probabilmente rimarranno presenti, e se ne porranno sempre di nuovi. All’inizio dell’impresa generativa sembrava necessario attribuire una grande complessità alla grammatica universale al fine di cogliere i fenomeni empirici delle lingue. Tuttavia era chiaro che questo non poteva essere corretto. La grammatica universale doveva essersi evoluta e il suo carattere presumibilmente complesso certamente portava a complicare ancora di più le idee sulla sua evoluzione ma non andava bene. Fin dai primi giorni ci furono sforzi per ridurre questa presunta complessità della grammatica universale, mantenendo e anche estendendo la sua copertura empirica. Nel corso degli anni, sono stati fatti passi significativi in questa direzione. All’inizio degli anni ’90, a un certo numero di ricercatori sembrava quasi possibile affrontare il problema in modo nuovo, cioè costruendo una soluzione ideale e chiedendo quanto ci si potesse avvicinare con un’analisi attenta dei dati linguistici, un approccio che è stato chiamato ‘programma minimalista’. Le lingue sono dei sistemi computazionali e idealmente dovrebbero rispettare le condizioni del calcolo minimo. Il punto di partenza naturale in questa impresa è identificare l’operazione computazionale più semplice che potrebbe soddisfare la proprietà di base. La scelta è chiara. Ogni sistema computazionale infinito comprende in qualche modo un’operazione che seleziona due oggetti già costruiti e forma da essi un nuovo oggetto. Nel caso più semplice i due oggetti non sono modificati in questa operazione e non ci sono nuove proprietà che vengono introdotte, in particolare per quanto riguarda l’ordine. È qualcosa di molto importante questo. Quest’operazione è chiamata Merge in inglese, cioè “fusione” nella letteratura recente. Tralascerò gli aspetti tecnici ma è facile vedere come la fusione può avere due risultati possibili. Può formare delle espressioni come “leggere libri” dai due elementi “leggere” e “libri” e, cosa più interessante, può formare espressioni come “quale libro leggeranno” dall’espressione “leggeranno quale libro”, estraendo l’espressione “quale libro” e fondendola con l’altra espressione “leggeranno quale libro”. In maniera più precisa l’operazione produce “quale libro leggeranno”, “quale libro”, con due copie dell’elemento fuso, cioè “quale libro”. E questo produce al contempo l’interpretazione semantica corretta: quale è il libro che leggeranno. Le regole che esternalizzano l’apparato articolatorio aggiungono l’ordine lineare, la prosodia, le proprietà fonetiche dettagliate, ed eliminano la seconda coppia “quale libro”, cosicché quello che viene prodotto effettivamente è: quale libro leggeranno. È importante notare che in questa operazione si soddisfa il calcolo minimo e questo comprende l’operazione di cancellazione nell’esternalizzazione che riduce fortemente il carico computazionale e articolatorio. In termini grafici, quello che raggiunge la mente ha la forma semantica corretta, ma quello che raggiunge l’orecchio ha delle lacune che devono essere colmate dall’ascoltatore. Questi problemi di lacune da colmare pongono delle complicazioni significative per l’analisi logica e grammaticale e la percezione. In tali casi la lingua è ben progettata per il pensiero ma pone delle difficoltà per l’uso del linguaggio. Un’osservazione importante che di fatto è spesso considerata sinottica, è che quello che raggiunge la mente manca di ordine, mentre quello che raggiunge l’orecchio è ordinato. L’ordine lineare pertanto non dovrebbe entrare nella computazione sintattica semantica interna. Anzi viene imposto dall’esternalizzazione, presumibilmente come riflesso di proprietà dell’apparato articolatorio, che richiede la linearizzazione. Non possiamo parlare con strutture parallele o articolate. La proprietà generale del linguaggio, illustrata da questi casi, è che le regole linguistiche sono invariabilmente dipendenti dalla struttura. Dipendono dalla struttura e non dall’ordine. Questo principio è così forte che laddove c’è un conflitto tra la proprietà semplice di calcolo della distanza lineare minima e la proprietà computazionale, più complessa della distanza strutturale minima, quest’ultima, quella più difficile, quella più complessa, è sempre selezionata. E questo è un fatto importante e sorprendente che è stato osservato quando furono profusi gli sforzi iniziali di costruire la grammatica generativa. La risposta deve stare nel fatto che il calcolo semplice non è disponibile al sistema che calcola l’interpretazione semantica. Per il bambino che acquisisce il linguaggio, la possibilità di usare il calcolo lineare semplice non si presenta mai. Tutto questo deriva da due presupposti molto plausibili. Il primo è che il linguaggio è progettato perfettamente e rispetta il principio del calcolo minimo e quindi usa una fusione non ordinata per il calcolo. Secondo: l’esternalizzazione all’apparato articolatorio è ausiliaria, è una proprietà secondaria del linguaggio e riflette le proprietà del sistema di emissione che non ha nulla a che vedere con il linguaggio. Questa tesi di progettazione perfetta è stata chiamata “tesi minimalista forte”. Non molti anni fa sarebbe sembrata così assurda che non sarebbe stata per niente considerata, ma in anni recenti tuttavia ci sono prove sempre maggiori che suggeriscono che potrebbe essere valida in maniera significativa. E se accettiamo questa tesi, subito abbiamo una spiegazione per tutta una serie di fenomeni piuttosto sbalorditivi. Uno di questi è l’ubiquità dello spostamento, cioè l’interpretazione di una espressione dove appare anche se sta in un’altra posizione in cui il suo ruolo semantico di base è determinato, come nel caso di prima: “quale libro leggeranno”. Questo fenomeno pare richiedere sempre dei meccanismi che sono un’imperfezione nella progettazione del linguaggio e partendo dal presupposto della progettazione ottima, tuttavia, come abbiamo visto, lo spostamento dovrebbe essere la norma, e dovremmo essere bloccati da qualche convenzione arbitraria. La barriera contro lo spostamento sarebbe dunque un’imperfezione. Oltretutto questa tesi produce al contempo la “copy theory”, la “teoria copia” dello spostamento, illustrata dagli esempi di prima, che fornisce una struttura appropriata per l’interpretazione dell’interfaccia semantica. E come abbiamo appena visto, la stessa tesi propone una soluzione alla dipendenza dalla struttura, un principio generale della progettazione del linguaggio. Questi a mio avviso sono risultati molto importanti, che fino ad ora non erano stati raggiunti o addirittura considerati, nella ricca tradizione della ricerca linguistica. Ulteriori studi che non posso presentare ora, ci porteranno sicuramente ancora più in là. Per proseguire ci sono prove sostanziali che l’esternalizzazione è il locus primario della complessità, della variabilità e della mutabilità del linguaggio. Pertanto la padronanza della modalità specifica di esternalizzazione è il compito principale dell’acquisizione del linguaggio: la padronanza della fonetica, della fonologia del linguaggio, la sua morfologia e le sue idiosincrasie lessicali. Potremmo spingerci a considerare anche un’altra tesi ardita ma non inplausibile, cioè che la generazione dell’interfaccia semantica sia uniforme in tutte le lingue, o quasi uniforme. Di fatto, alternative realistiche non sono facili da immaginare alla luce del fatto che i sistemi sono acquisiti sulla base di una scarsità o di un’assenza di prove, così come si poteva vedere anche nei pochi esempi che ho descritto prima. Ci sono prove neurologiche, psicolinguistiche, a sostegno di queste conclusioni. Le ricerche condotte a Milano un decennio fa, iniziate dal professor Moro e descritte prima, hanno mostrato che il sistema del non senso segue i principi della grammatica universale, il principio della dipendenza dalla struttura, e questi provocano un’attivazione normale nelle aree linguistiche del cervello. Ma sistemi più semplici che usano un ordine lineare che va a violare la grammatica universale producono un’attivazione diffusa. Questo comporta che i soggetti li stanno trattando come un puzzle, non come un linguaggio. Ci sono anche prove a conferma, prodotte da Neil Smith e Ianthi Tsimpli nei loro studi sui soggetti dotati linguisticamente ma incompleti cognitivamente. In questo caso siamo stati in grado anche di avere la padronanza del “nonsense language”, quindi soddisfacendo la dipendenza dalla struttura, ma senza usare il calcolo semplice, coinvolgendo quindi l’ordine lineare. Smith e Tsimpli hanno anche fatto un’osservazione interessante, cioè che soggetti normali riescono a risolvere il problema della lingua che viola la grammatica universale, se questa si presenta come un puzzle ma non se si presenta come un linguaggio, che quindi presumibilmente attiva una facoltà linguistica. Questi studi suggeriscono dei percorsi affascinanti che possono essere seguiti nelle neuroscienze e nella psicolinguistica sperimentale. Si noti che queste conclusioni riguardo all’architettura del linguaggio minano la dottrina convenzionale contemporanea, secondo cui il linguaggio è primariamente un sistema di comunicazione che si è evoluto da un sistema di comunicazione animale più semplice. Se, come ci indicano le evidenze, le prove, addirittura l’esternalizzazione è una proprietà ausiliaria del linguaggio, allora gli usi specifici del linguaggio esternalizzato, come nella comunicazione, sono un fenomeno ancora più periferico. E questa conclusione è anche sostenuta da altre evidenze, credo. Il linguaggio sembra essere primariamente lo strumento di pensiero, e questo è molto in linea con lo spirito della tradizione. Non ci sono motivi per supporre che si sia evoluto come un sistema di comunicazione. Una supposizione ragionevole oggi, a mio avviso, è che all’interno dell’arco di tempo conosciuto, dai fatti a disposizione, una piccola ricablatura del cervello abbia modificato poi la proprietà di base, la proprietà che è specifica della produzione del linguaggio come sistema generativo finito, con delle espressioni che sono libere da confini e che forniscono informazioni all’interfaccia semantica e solo in secondo luogo come aspetto dell’esternalizzazione. Ovviamente, questo succede negli individui che sono in grado di avere il pensiero, la riflessione, la pianificazione, l’inferenza e così via, e pensieri senza confini, ma nell’assenza di una persona esterna, la proprietà di base dovrebbe essere ottimale, determinata dalle leggi della natura, come succede con un fiocco di neve che assume la sua forma così complicata. La mutazione potrebbe proliferare a generazioni in espansione numerica e forse anzi dominando un piccolo gruppo in espansione numerica. A quel punto l’esternalizzazione potrebbe essere preziosa. Il compito sarebbe quello di mappare i prodotti del sistema, progettato internamente in maniera ottimale, verso l’apparato articolatorio che è stato presente per centinaia di migliaia di anni. Quella mappatura pone dei problemi cognitivi importanti, che possono essere risolti in molti modi, complessi e anche mutevoli, come abbiamo visto prima, e per svolgere questi compiti ci potrebbero volere pochi cambiamenti evolutivi o nessun cambiamento. Se queste riflessioni sono quindi sul binario giusto, il compito primario della ricerca linguistica è quello di colmare le grandi lacune di questo quadro, e cioè mostrare che la vasta gamma di fenomeni del linguaggio accessibili umanamente possono essere spiegati in maniera adeguata nei termini che abbiamo visto. Al momento nel dominio del mistero, o forse per sempre, è l’origine degli atomi della computazione e la natura del burattinaio, cioè l’aspetto creativo dell’uso del linguaggio, che era la preoccupazione principale della lunga ricca tradizione che è stata rivitalizzata in forma nuova nell’impresa generativa e biolinguistica. Per aggiungere una nota finale personale, quando studiavo negli anni ’40 – era l’apice del periodo strutturalista e comportamentista -, era come se i principali problemi dello studio del linguaggio fossero stati in larga misura risolti, come se l’impresa, per quanto stimolante, stesse giungendo a un termine che si poteva ormai percepire piuttosto bene. Il quadro oggi non potrebbe essere più diverso e anche più entusiasmante, anche per i misteri che permangono e che forse rimarranno per sempre. Grazie.

MARCO BERSANELLI:

Grazie Noam per questa lezione, per questo intervento così ricco e così stimolante. Sono il primo ad essere colpito dalla varietà di questioni che si intrecciano quando si parla di linguaggio. La logica, la matematica, la filosofia, la biologia, la neurologia, tutto si deve combinare per poter dire qualcosa di questa cosa semplice di cui noi continuamente facciamo esperienza e siamo protagonisti. Questa capacità umana, questo processo generativo, come Noam lo definisce, che usa mezzi limitati, ma che contiene una possibilità di novità senza fine, paradossale. Una possibilità di infinito nel finito. Questa capacità che è distintamente umana, singolarmente umana, come ci è stato spiegato da Andrea e da Noam: non ci sono paragoni con altre specie, è qualcosa di unico che si realizza nella singola persona, non come qualcosa di determinato dalle circostanze, semmai suggerito dalle circostanze, ma sempre in modo imprevedibile. Ed è impressionante questa scoperta che ci ha spiegato Andrea per cui le parole innanzitutto suonano nel pensiero, danno un terreno al pensiero per essere, prima ancora che essere strumento di comunicazione. E questa possibilità che all’uomo è data del linguaggio abbiamo imparato che è un dato, è qualcosa che noi ereditiamo, ereditiamo come storia, come realtà della nostra esistenza anche fisica. Certo, per compiersi, per attuarsi, per innescarsi, ha bisogno di un rapporto, rimarrebbe latente, di un’educazione, di una relazione. Ma c’è un seme creato, c’è un seme dato, che rende questo fecondo e possibile. Questo uso libero e creativo del linguaggio, diceva Noam, rimane un mistero, e rimarrà forse per sempre un mistero perché il soggetto che esercita questa libertà, il pittore che si specchia e che dipinge se stesso, il soggetto, l’io, è imprendibile. Ne possiamo studiare i fili e i meccanismi, ma c’è un soggetto che è ineffabile. E più si studiano i fili e i meccanismi e più questa ineffabilità emerge. E dunque, come ci diceva anche Chomsky, questo è vero non solo per il linguaggio ma per ogni gesto libero e volontario dell’uomo, per ogni atto libero dell’uomo. C’è dunque un mistero ineliminabile, una mancanza, un limite anche alla nostra capacità di comprendere la natura. Ma questa mancanza – mi ha colpito sentire il discepolo e il maestro risuonare su questo -, questo limite, non è una frustrazione, non è una caduta nell’irrazionale, anzi. Noam diceva che irrazionale sarebbe piuttosto pretendere che la nostra capacità di comprendere la natura sia infinita. Questo limite, questa mancanza, in verità, è un tratto affascinante del reale, come le ultime parole di Noam ci hanno ricordato. Credo che questa testimonianza, che certo non ci ha risparmiato la fatica di un percorso che è dettagliato, che è circostanziato, metta in evidenza quel mistero ineliminabile, fonte di attrattiva, che è veramente il motore della ricerca, quella mancanza cui anche la ricerca tende come territorio dell’indagine. E fa sì che continuiamo a cercare la bellezza e il significato in tutte le cose. Grazie, Noam, grazie della tua presenza, e grazie, Andrea.