Chi siamo

RACCONTARE LA REALTÀ

Raccontare la realtà

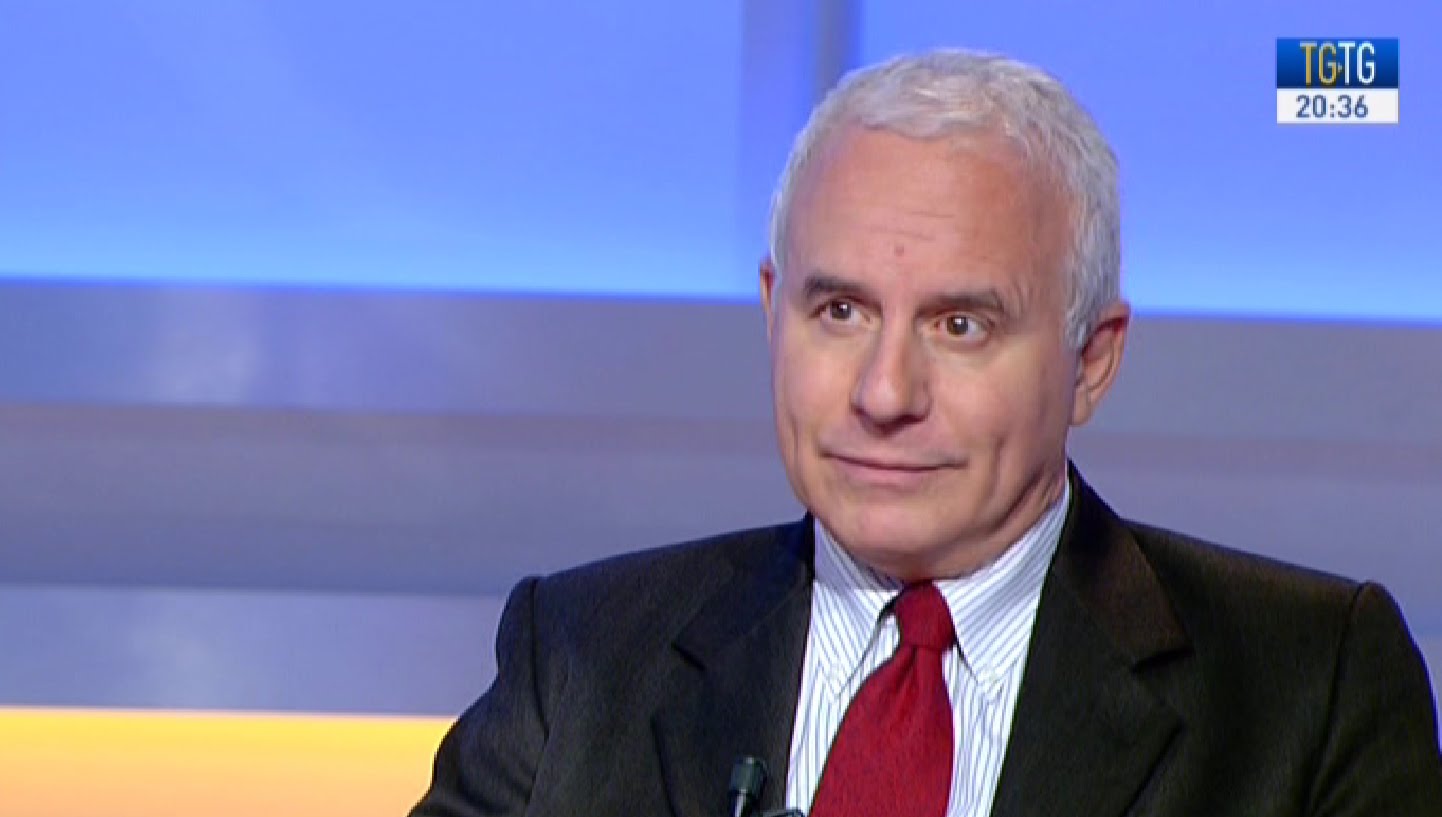

Partecipano: Roberto Napoletano, Direttore de Il Sole 24 Ore; Antonio Preziosi, Direttore di Radio Uno e di GR Rai; Marco Tarquinio, Direttore di Avvenire. Introduce Alberto Savorana, Portavoce di Comunione e Liberazione.

RACCONTARE LA REALTÀ

Ore: 11.15 Sala C1 Siemens

ALBERTO SAVORANA:

Benvenuti a questo incontro del Meeting per l’amicizia tra i popoli, che vuole mettere a tema un mestiere tanto decisivo per la vita di una società, quanto rischioso, perché raccontare la realtà, porgere la realtà al pubblico dei lettori e dei radioascoltatori, presenta un grande inconveniente, un inconveniente che è legato all’occhio con cui il giornalista si porta sulle cose, sui fatti, sui dati. E quest’occhio può essere un occhio interessato, un occhio di parte, può essere un occhio che desidera conoscere qualcosa e quindi comunicarlo. E allora come ogni anno abbiamo invitato alcuni direttori, protagonisti del mondo dell’informazione oggi in Italia, chiedendo loro di paragonarsi in qualche modo col tema di questo incontro “Raccontare la realtà”. E abbiamo chiesto loro innanzitutto di raccontarci qualcosa dello sguardo, dell’occhio con cui ogni giorno, ogni mattina e poi tante, tante volte durante il giorno accostano i dati che giungono nelle loro redazioni. Quest’anno sono con noi tre direttori, Roberto Napoletano, direttore de Il Sole 24 Ore, Antonio Preziosi, che è direttore di Radio Uno e del GR Rai e Marco Tarquinio, direttore di Avvenire. Come sempre con loro ci sarà un dialogo, non ascolteremo delle conferenze; siccome loro per lavoro macinano e costruiscono in tempo istantaneo notizie, vorremmo con loro dialogare. Quindi io mi permetterò di fare loro qualche domanda e loro stessi potranno durante questo momento dialogare tra loro. La prima domanda è questa, è quella che ho già posto: con quale occhio, con quale sguardo vi portate ogni giorno, entrando in redazione, sui fatti, sui dati che diventeranno notizie, che diventeranno oggetto di comunicazione al vasto mondo dei lettori e dei radioascoltatori?

Cominciamo con Napoletano.

ROBERTO NAPOLETANO:

Buongiorno a tutti. La domanda è apparentemente semplice, diciamo che potrebbe essere la ragione di una vita professionale, nel senso che ogni giorno dobbiamo raccontare la realtà. Il punto è che la realtà è differente, cambia di giorno in giorno e raccontarla significa quotidianamente assumersi delle responsabilità. La prima responsabilità in termini assoluti è quella che impone di superare qualunque, qualsiasi delicatezza della notizia. Questo è fuori discussione e la scelta che compi quotidianamente è una scelta che deve spingerti a considerare fino in fondo la portata della notizia. E’ inutile parlare in termini così astratti, parliamo di fatti concreti, che è anche più facile. Il 9 novembre è stata una giornata terribile per i mercati in Italia e quel giorno, il giorno successivo, noi abbiamo titolato, come Sole 24 Ore, con un “Fate presto!” a caratteri cubitali. Io ho sempre detto, e lo voglio dire anche oggi, che quel titolo esprime algebricamente il rigore de Il Sole 24 Ore. Era un titolo di guerra, ma oggi tutti parlano di terza guerra mondiale, oggi tutti riconoscono che cosa sta succedendo, che cosa succede sui mercati e quel giorno stava succedendo qualcosa di veramente grave per l’Italia. Questo non è un dato politico, è un dato che riflette il modo di fare informazione de Il Sole 24 Ore. Io ricordo che quella mattina ho fatto un giro di telefonate, telefonate che contano, che faccio nei giorni veramente difficili e tutte le figure, diciamo più importanti, che avevo sentito, con responsabilità a vario livello, ma comunque a livello molto elevato sul tema, sottolineavano un dato che è sfuggito a tanti, che continua a sfuggire ora. Quando si dice che lo spread poi alla fine da 475 di quel giorno è risalito fino a 500, ora è 420, non si valutano mai i tassi. Cioè quel giorno, il 9 novembre, i titoli a breve, per i picchi raggiunti dal Bot a un anno, erano sul mercato secondario superiori al 9%! E’ vero che i titoli ai dieci anni BTP avevano superato il 7,40 – 7,30% di rendimento, quindi una misura non sostenibile nel lungo termine, ma il dato di gran lunga più grave è che c’era stata l’inversione della curva dei rendimenti, cioè il titolo a breve termine, a tre mesi, a un anno, a due anni, diciamo, chiedeva al mercato un tasso superiore al titolo ai dieci anni. Questo avviene quando i mercati scommettono sulla insolvenza di un Paese, quando i mercati ritengono che l’Italia sia la nuova Grecia. Ecco perché abbiamo scritto “Fate presto!”. Non c’è nulla di politico in quel titolo, c’era la constatazione, secondo i canoni de Il Sole 24 Ore, di una evidente crisi europea e di una evidente crisi di credibilità italiana. Le due cose intrecciate determinavano una situazione terribile, che non si poteva e non si doveva più nascondere. Questo è il dato che ha determinato la scelta di quel titolo. Devo anche dire, proprio se voglio raccontarla fino in fondo, che salendo in ascensore in via Monte Rosa, avevo già sentito quasi tutti da casa, là mi è venuto in mente “Fate presto!”; semplicemente mi è venuto in mente Pertini, che riuscì, – siccome quando ci fu il terremoto in Irpinia i soccorsi arrivarono con una certa lentezza – almeno il Presidente della Repubblica riuscì ad arrivare in quelle terre e tornando la frase che lui disse fu: “Giusto pensare ai morti, ma occupiamoci anche dei vivi, perché qualcuno deve arrivare. Fate presto!”. E quel titolo, “Fate presto!”, diventò il titolo de Il Mattino, il giornale di Napoli, giornale in trincea sul terremoto, un titolo che ha fatto epoca. E io, salendo in ascensore in via Monte Rosa al Sole 24 Ore, ho pensato che le nuove macerie erano il lavoro e il risparmio degli italiani. Perché vedete, la crisi nasce da una crisi finanziaria, da una crisi globale finanziaria, nasce da un eccesso di speculazione finanziaria, però morde l’economia reale ed entra nelle case di tutti gli italiani. Tutti hanno un problema di occupazione, cioè di un posto che non si trova, di un posto che si sta perdendo, tutti sono preoccupati per i loro risparmi, quindi secondo me era corretto fare quel titolo: “Fate presto!”. Perché dico questo? Lo dico perché non è facile, dirigendo Il Sole 24 Ore, assumersi la responsabilità di fare un titolo con quei caratteri, perché non appartiene, apparentemente, alla tradizione de Il Sole 24 Ore. Io invece l’ho fatto, noi l’abbiamo fatto, la redazione ha scelto di farlo, perché ritenevamo che appartenesse totalmente alla tradizione de Il Sole 24 Ore ed esprimesse algebricamente il rigore nel fare informazione de Il Sole 24 Ore e segnalavamo anche un dato politico, in realtà, perché non era manco vero. Noi avevamo detto che era un momento in cui – e lo si è scritto, io mi ricordo, nell’editoriale – un momento in cui l’Italia aveva bisogno di essere guidata da persone in grado di conoscere la lingua degli stati e la lingua dei mercati, ma che dietro queste persone ci fosse un impegno politico, cioè che le forze politiche più responsabili del Paese si impegnassero unitariamente, superando le divisioni notevoli, in nome della causa italiana. Cioè nel momento in cui è in gioco il lavoro, è in gioco il risparmio e la partita può ipotecare 8-10 anni di futuro di un popolo, credo che si debba intervenire per farsene carico. Raccontare la realtà. Noi abbiamo ripetuto questo titolo, non nella dimensione, che non meritava, quella dimensione, a giugno scorso, con “Schnell, Frau Merkel”. Cosa volevamo cogliere con questo secondo titolo? Volevamo cogliere la crisi, la stabilità, purtroppo, della crisi europea. Cioè questa crisi europea che è determinata da un disegno politico incompiuto, da una Banca Centrale Europea che ancora non aveva e non ha tutti i poteri che dovrebbe avere, quindi questo sistema europeo determinava una stabilità della crisi, al di là dei nostri sforzi, che possono essere criticati, che hanno ovviamente delle incongruenze, che non si può fare in un anno quello che si doveva fare in dieci anni, d’accordo, però di sicuro non si può rimproverare a chi ci governa e agli italiani di essersi fatti carico di un fardello di rigore, di austerità che ci era chiesto dal sistema europeo e per cui se nonostante ciò la tensione non cala, vuol dire che al problema italiano, al problema specifico italiano, si aggiunge un problema strutturale europeo che va affrontato. E siccome il problema chiaramente è un problema che entra direttamente nella casa dell’azionista di maggioranza, che è la Merkel, che è la Germania, di questa nuova Europa, noi ci siamo rivolti direttamente alla Merkel. E bisognava fare presto anche in questo momento, cosa che tutti sottovalutano, ma che in parte è avvenuto. Se noi diciamo che l’agosto, che tutti temevano, prosegue come sta andando, è probabilmente perché c’è stato un presidente della Banca Centrale Europea che ha avuto la forza di dire quello che andava detto, che non ci sarà la rottura dell’euro, che sarà fatto tutto quello che è necessario per salvare l’euro. Ma questo richiedeva, diciamo, questo tipo di assunzione di responsabilità, è un esercizio che la Banca Centrale Europea, il Presidente della Banca Centrale Europea deve fare nella sua autonomia, ma è evidente che richiede un’attenzione differente da parte delle classi di governo dei Paesi guida dell’Europa. Quindi era giusto segnalare quel momento, e qualcosa c’è stato, perché c’è stato un vertice europeo dove con tutte le contraddizioni si è messo sul tappeto lo scudo antispread, ma soprattutto c’è una, come dire, questa è una parte sottovalutata, c’è la sanzione, la formalizzazione sostanziale di un impegno di tutti a realizzare il disegno politico europeo. Questo sembra irrilevante. Perché sembra irrilevante? Perché la gente non ci crede, perché di vertice in vertice l’abbiamo rinviato, ma questa volta non è così, perché lì è stato indicato un itinerario preciso, delle assunzioni di responsabilità precise, che portano a un cammino altrettanto preciso, tanto è vero che la Banca Centrale Europea ha trovato la forza di assumere quelle prese di posizione, – non interventi, perché ancora non sono avvenuti -, ma sono bastate per ora le prese di posizione, non per farci uscire, come dire, dalla malattia, perché noi l’abbiamo scampato il pericolo più grande, (9 novembre), ma non siamo fuori pericolo, però si è evitato che la situazione degenerasse, perché si è detto chiaramente ai mercati “si farà tutto quello che è necessario, si eviterà la rottura”. Allora volevo avviarmi un attimo a termine di questo primo ragionamento, per dire semplicemente che noi abbiamo detto con chiarezza che indipendentemente dai vertici europei, che sono andati nella direzione giusta, esisteva un dovere ed esiste un dovere della Banca Centrale Europea di intervenire, perché la Banca Centrale Europea ha statutariamente una precipua funzione: garantire la stabilità monetaria, garantire la stabilità monetaria dell’Eurozona significa garantire la congruità dei tassi di interesse di ogni singolo Paese e se questi tassi di interesse non sono congrui, come nel caso dell’Italia, perché noi possiamo ragionare finché si voglia, ma, diciamo, in termini di solidità dell’economia, in termini di fondamentali dell’economia, un differenziale di 4-500 punti non regge. Non esiste. Noi siamo in ritardo, noi abbiamo delle colpe gravi, noi dobbiamo avviarci su un cammino serio di riforme strutturali che in parte stiamo facendo, ma non meritiamo questo giudizio dei mercati. Se tutto ciò determina, come sta determinando, un evidente rischio di deflazione, che quindi incide sul futuro dell’Eurozona e incide sulla stabilità monetaria, la Banca Centrale Europea deve intervenire, non ha bisogno di nessuna autorizzazione. Lo farà intervenendo sul mercato secondario, lo farà intervenendo sul mercato primario, lo farà come banca agente, le modalità sono differenti e non sono irrilevanti, però è importante che i mercati sappiano che tutto ciò che sarà necessario verrà fatto e che ci sono le condizioni perché ciò avvenga. Se posso concludere per davvero, credo che però quello che stiamo pagando adesso, noi stiamo pagando adesso, la tribolazione dell’euro che viviamo in questi giorni, è frutto di un ritardo vero della politica, non solo però, diciamo la verità, della politica italiana.

Se oggi in Germania non si è ancora convinti – ci sono ancora tante, come dire, resistenze al varare davvero lo scudo antispread, ad intervenire con il Fondo-, è perché si dice: non posso io, cittadino tedesco, pagare il debito del cittadino italiano. Premesso che a tutti gli interventi che finora sono stati fatti per la Grecia e messi in cantiere anche per altri Paesi, l’Italia ha dato un contributo veramente significativo, non è il cittadino tedesco che interviene a favore del cittadino greco, ma è l’Europa, e ognuno in proporzione, che interviene per tutelare le economie più in difficoltà. Ma, diciamo, al di là di questo tipo di ragionamento, che è sbagliato, se c’è questo sentimento, se è cresciuto questo sentimento dentro la comunità tedesca, è perché è mancata una leadership politica, in Germania, in grado di spiegare in questi anni ai suoi cittadini quanto la Germania debba all’Europa, i vantaggi che ogni giorno il cittadino tedesco ha dall’esistenza e dall’esperienza dell’euro. Il cambio è stato molto favorevole e ha favorito le esportazioni delle imprese tedesche, oggi le imprese tedesche si possono finanziare a lungo termine addirittura a costi negativi; il primo mercato tedesco è il mercato europeo e quindi è per loro diventato un mercato domestico, che è un mercato di sbocco. Se tutto ciò fosse stato spiegato, diciamo la verità, se i politici italiani avessero detto come stavano le cose agli italiani prima, al posto di dire che andava tutto bene, e se i politici tedeschi avessero detto ai cittadini tedeschi come stavano le cose, quanto conveniva alla Germania, probabilmente la crisi di oggi non ci sarebbe stata nelle dimensioni in cui è. Debbo dire che c’è stata una eccezione, che è Helmut Smith, che ha fatto un discorso, che noi abbiamo riprodotto come Sole 24 Ore, molto importante all’assemblea del suo partito: questo uomo anziano ha sottolineato e ha ricordato alla Germania quanto la Germania debba all’Europa. Questa è una cosa che tutti dimentichiamo, ma la storia della Germania, la storia della potenza della Germania si intreccia con la storia dell’Europa e tutte le volte che l’Europa ha percepito la Germania non come quel Paese che è, un Paese solido, un Paese capace di rigore, un Paese che ha una sua moralità, ma come potenza, qualcosa di pesante non ha funzionato. Probabilmente non è un caso che in un sondaggio che fecero un po’ di anni fa, i cittadini tedeschi abbiano scelto Adenauer come l’uomo, come il Presidente tedesco che aveva fatto di più per il proprio Paese. Tutti, forse molti lo hanno dimenticato, ma dopo la seconda guerra mondiale Adenauer non seguì il flusso dei cittadini tedeschi, non scelse la spinta generale che indicava di scegliere la neutralità germanica, perché la Germania uscì divisa dalla guerra e quindi si pensava che una neutralità germanica avrebbe favorito l’unificazione, quindi rispetto al mondo comunista, la neutralità germanica avrebbe lasciato una porta aperta. Adenauer non scelse questa strada, scelse la strada dell’Occidente, scelse la strada dell’Europa e della piena integrazione della Germania nell’Europa. Se ci pensate un attimo, la famosa frase di Kolh, che disse “voglio una Germania europea non un’Europa germanica”, è la prosecuzione ideale di questo lungo disegno politico, questo lungo disegno politico ha vissuto gli ultimi quattro anni, cinque anni, una preoccupante caduta e noi stiamo pagando ogni giorno questa preoccupante caduta. Grazie.

ANTONIO PREZIOSI:

Grazie Alberto e grazie a Roberto che ha volato alto, ci ha portato a riflettere sulla provocazione di Savorana in termini molto concreti, molto pragmatici e reali.

Perché se ci interroghiamo su un concetto così banale, apparentemente banale, qual è quello di raccontare la realtà – la realtà, cosa volete che si faccia, la si racconta – significa che probabilmente un problema c’è o magari c’è anche più di qualche problema ed è giusto che chi si cimenta quotidianamente con i problemi di informazione, questo problema se lo ponga e rifletta seriamente con la necessità che è data dai casi concreti che è chiamato ad affrontare.

Ecco, io ho un problema diverso da quello che ha Roberto, ma anche da quello cha ha Marco, che è quello di uscire con il giornale, il giorno dopo, essendo sempre completi, chiari, immediati, freschi. Il problema che ho io come Direttore del Giornale Radio e come anche Direttore di una delle più importanti Radio di informazione europee, Radio Uno, è quello di raccontare i fatti mentre accadono, parafrasando una delle mie più celebri trasmissioni, “Tutto il calcio minuto per minuto”, raccontando appunto i fatti e le sequenze dei fatti minuto per minuto. Alberto chiede con quale occhio raccontare questi fatti: beh, ognuno vende un po’ la merce che ha. Roberto ha parlato con grande competenza di economia, io parlerò molto più banalmente di pallone e dirò che proprio con l’occhio del radiocronista, di chi segue una partita di calcio, la racconta e la fa “vedere” ai radioascoltatori; chi fa la radio racconta i fatti minuto per minuto con questo occhio, con questo approccio, consapevole che sugli spalti e attaccati alle radioline ci sono i tifosi dell’una e dell’altra squadra, ma altrettanto consapevole che il suo ruolo di giornalista e di giornalista del servizio pubblico è quello di raccontare quella partita di calcio nella sua obiettività reale, nella realtà, in quello che appunto si sta verificando, che si sta compiendo minuto per minuto, istante per istante.

Ognuno, dicevo, vende la merce che ha, ma anche noi parliamo di economia, perché noi di Radio Uno e del Giornale Radio questa crisi l’abbiamo raccontata e l’abbiamo raccontata proprio con questo spirito, con lo spirito dei nostri radiocronisti di “Tutto il calcio minuto per minuto”, ponendoci minuto per minuto dei problemi seri, rilevanti, direi quasi altrettanto rilevanti rispetto a quelli dei nostri colleghi della carta stampata, ma che ci ponevano la necessità di una verifica immediata, istantanea rispetto a quello che accadeva. Io ho amato molto il titolo di Roberto Napolitano, “Fate presto”, uno perché sono lucano e ricordo benissimo il terremoto dell’Irpinia e della Basilicata e quel titolo mi ha portato a suggestioni della mia infanzia che mi hanno risvegliato alcuni sentimenti e mi hanno dimostrato quanto sia forte e quanto sia potente la carta stampata e quanto sopravviverà, lo dico con assoluto orgoglio, anche all’aggressione di Internet. Ma il problema che io mi pongo è cercare istante per istante, minuto per minuto, di procurare gli stessi stimoli con la stessa onestà di Roberto rispetto ai miei radioascoltatori. E allora l’informazione economica, l’informazione della crisi diventa racconto, diventa flusso quotidiano. Noi raccontiamo e soprattutto spieghiamo quello che sta succedendo. L’anno scorso, come quest’anno, ad agosto, Radio Uno e il Giornale Radio sono rimasti “aperti per ferie”. Noi non abbiamo abdicato al nostro ruolo di racconto di ciò che stava accadendo, sarebbe stato abdicare al nostro ruolo di servizio pubblico, l’abbiamo fatto con onestà, l’abbiamo fatto con dedizione e allora “aperti per ferie” è stato un po’ il nostro slogan per dire a noi stessi: attenzione, perché nulla di ciò che sta accadendo deve essere nascosto rispetto a quello che è semplicemente il momento della spensieratezza estiva, il nostro dovere è quello di raccontare. Se penso a quello che abbiamo fatto, abbiamo probabilmente anche – lo dico tra virgolette – abbiamo anche “alfabetizzato”, perché espressioni come spread, come mutui subprime, come derivati, come stock options, probabilmente alla famosa casalinga di Voghera, di cui la RAI parlava 50 anni fa, non erano ancora termini di piena digeribilità e noi questa digeribilità gliel’abbiamo data. Abbiamo dovuto raccontare la crisi, abbiamo dovuto raccontare in che modo le istituzioni italiane ed europee hanno affrontato la crisi, abbiamo dovuto raccontare in che modo si è passati – per fare un esempio che mi è venuto in mente – dalla formula tradizionale del G8, alla formula meno tradizionale, ma comunque importante, impegnativa, del G20; ecco, sono queste le sfide sulle quali ci siamo cimentati minuto per minuto. Concetti importanti che ci hanno fatto anche teorizzare, me come Direttore, ma tutta la straordinaria squadra di giornalisti del Giornale Radio, su un elemento molto importante, che la crisi se non la si racconta non esiste e se non esiste diventa ancora più subdola, ancora più pericolosa, ancora più portatrice di elementi negativi. E qui mi associo alla tirata d’orecchi che Roberto ha fatto un po’ al mondo politico e qui torniamo anche a una citazione, forse un po’ abusata in questi ultimi giorni, ma comunque veramente di grande attualità, quando si è detto che De Gasperi parlava per le generazioni e non per le prossime elezioni, perché questo fa uno statista, ecco, questo fa anche un grande giornalista: un giornalista è chi dirige un giornale, pensa non soltanto all’ascoltatore o al lettore a, b, c, ma pensa a tutti gli ascoltatori, a tutti i lettori, a tutti coloro i quali, attraverso i mezzi informazione, hanno diritto di conoscere, hanno diritto di sapere.

Perché ci torna in mente De Gasperi?

Ci torna in mente De Gasperi non tanto per quella citazione che ha fatto il Presidente Monti, ma perché lui, in un periodo di grande crisi, al termine della seconda guerra mondiale, si presentò all’assemblea dei vincitori non come sconfitto, si presentò sì con le mani, con le tasche vuote, ma portando avanti l’orgoglio e la dignità di essere uno statista e fu quello probabilmente che, dal momento di maggiore sprofondo, se così possiamo dire, ci dette il colpo d’ala per risalire la china e per superare quel momento di crisi. Ce lo dimentichiamo talvolta. Roberto ha citato Adenauer, io cito De Gasperi, ma possiamo citare Spaak, possiamo citare i grandi padri dell’Europa. Noi siamo stati i primi, noi siamo stati i più bravi, noi siamo stati quelli che l’Europa l’hanno inventata, l’hanno creata, l’hanno immaginata e insieme ai nostri fratelli europei, ma perché dobbiamo dimenticarcene? Ecco, questa è la missione che in questo momento noi tutti ci dobbiamo dare, ciascuno per la sua parte, ciascuno per il suo ruolo, con onestà e con grande determinazione. Grazie.

MARCO TARQUINIO:

Parlare per ultimo dicono che è un vantaggio, ma non lo è sempre, quando si è preceduti da colleghi come Antonio e Roberto.

Io posso dirvi perché faccio il mestiere che faccio, innanzitutto.

Sono uno che racconta o cerca di raccontare la realtà e cerca di farlo oggi, ma è da un po’ di anni, su un giornale un po’ speciale, uno di quei giornali che hanno nome e cognome. Per la verità abbiamo qui un altro dei giornali che hanno nome e cognome, perché Il Sole 24 Ore è un po’ come Avvenire: Avvenire, quotidiano cattolico, il giornale dei Vescovi e Il Sole 24 Ore, il giornale degli industriali, il giornale della Confindustria. Siamo gli unici che abbiamo nome e cognome, in un Italia dove la stampa sembra che venga partorita chissà da dove. Siamo orgogliosi, ma anche Antonio ha un editore chiaro e prima o poi accadrà che questo torni a realizzarsi, magari che il servizio pubblico radiotelevisivo abbia in tutti noi i suoi editori di riferimento. Accadrà, forse, io ci credo. Come credo che raccontare la realtà, e questo lo credo da cristiano, usare la parola – prima, poco fa, Roberto Napoletano da par suo ci ricordava quanto effetto abbiamo avuto solo le parole di Draghi all’inizio di questa estate – determina la realtà.

Addirittura noi crediamo che la crea, l’ha creata la realtà, la Parola creatrice. Pensate che peso, per quello che va a fare questo mestiere, è ricordarsi di esser cristiano, sapere che quando usa le parole determina e crea qualcosa, continua l’opera. Io cerco di ricordarmelo tutti i giorni ed è un grande vaccino contro l’ebbrezza di quelli che raccontano tutto, pensando appunto di poterlo determinare senza doverne mai render conto fino in fondo e questo è un po’ forse uno dei problemi del nostro modo di fare il giornalismo, di fare informazione. E’ una bella cosa raccontare la realtà e perché lo si fa? Io ho cominciato a farlo onestamente perché volevo vivere scrivendo; all’inizio era questo che mi muoveva, volevo provarci a fare questo uso della mia vita e delle parole che mi erano state regalate dai maestri che avevo incontrato, a cominciare dai miei genitori. Volevo fare anche poesia, mi sono ritrovato a fare la prosa che più prosa non si potrebbe definire, quella che va sulla carta di giornale, che dura un giorno e vola via e oggi non è neanche più buona per incartare il pesce, come si diceva quando ero bambino io, se no arrivano i NAS, arrivano quelli delle ASL e sbaraccano tutto! Però i giornali, che volano via in un giorno, possono aiutare le persone ad aprire gli occhi su quello che vivono, su quello che li circonda, su quello che accade, perché la realtà, lo ricordava anche un certo don Gius, è sempre un avvenimento, non è un qualcosa di immutabilmente fermo e noi ci viviamo dentro, la cambiamo come cambiamo il mondo nel quale viviamo, che ha una storia di milioni di anni, vorticosamente; figuriamoci come cambiamo le società nelle quali viviamo se sappiamo o non sappiamo quello che sta accadendo, che può accadere, che va affrontato.

Qualche giorno fa, rispondendo a un lettore, dicevo “la consapevolezza cambia il mondo”, e forse bisogna partire proprio da qui. Perché si racconta la realtà? Per renderci consapevoli, prima di tutto di noi stessi. C’era una parte, ieri sera, la sentivo detta da un educatore nella mostra bellissima sui giovani realizzata qui al Meeting, che sulle pagine di Avvenire c’è specchiata nelle storie che abbiamo raccontato prima di questo incontro, di questo appuntamento, che diceva: “Educare è anche insegnare un po’ di me”. Ebbene, raccontare, fare il giornalista, è raccontare anche un po’ di me. Io per questo credo, lo diceva Montanelli in continuazione, che non esiste l’oggettività facendo il mestiere dei giornalisti. Io credo che ci siano i dati con i quali, come dice un mio amico e collega, non ci si può litigare, bisogna farci i conti, non possiamo cancellarli dal nostro orizzonte e se è vero che non esistono oggettività assolute, c’è un occhio con il quale si guardano le cose. E’ vero però che esiste l’onestà: l’onestà è necessaria e possibile soprattutto nel mestiere che noi facciamo. Raccontare la realtà senza onestà e in modo disonesto significa capovolgerla, non determinarla ma “buttarla”; anche se la raccontiamo in maniera sfavillante, gossip puro e travolgente, alla fine è “buttare” la realtà, è perdere di vista coloro che stanno al centro della realtà dal nostro punto di vista, ché noi abbiamo un punto di vista. Al centro della realtà c’è qualcuno oggi, qui, ora, che sono gli uomini e le donne che vivono questa realtà e noi crediamo che c’è un disegno provvidenziale di questa presenza. Le società degli uomini e delle donne. C’è tanto di buono che accade. Allora io, una delle prime cose che mi sono chiesto, quando ho cominciato a fare questo mestiere – non lavoravo ad Avvenire – è stata: ma possibile che i titoli siano sempre soltanto sulle cose storte che accadono? Pensare che quando cominciavo a pensare di poter vivere la mia vita anche da giornalista, uno dei sogni che avevo era quello di fare il giornale di Natale, quando usciva il giornale solo di buone notizie. Mi era venuto questo sghiribizzo. Poi molti anni dopo, avventurosamente, in una maniera che non mi aspettavo neanche, sono diventato Direttore di un giornale, ho cercato di cominciare a farlo anche così. Certo, non si può fare un giornale solo di buone notizie. Ma cercare di fare tutti i giorni un giornale che racconti quella parte della vita che nel mondo va nel senso giusto ed è così tanta, così sovrabbondante che altrimenti noi non saremmo qui: perché se il mondo fosse quello che raccontiamo nei giornali, sarebbe finito da un pezzo, amici miei, l’avremmo già cancellato. Il mondo è un’altra cosa, quindi i giornali determinano la realtà o determinano in tanti casi la percezione di quello che viviamo e quanta parte della crisi che viviamo è frutto anche dell’idea che siamo sotto un cielo nero e basta? La crisi – ne ha parlato magistralmente Roberto, con la profondità del giornalista economico raffinato che è – ma questa crisi è due cose almeno: questa crisi è la resa dei conti dentro un mondo che si chiama sviluppato e si presume tale e un grande processo di riequilibrio che sta accadendo nel mondo. Io sono figlio di una generazione, sono parte di una generazione che ha ragionato tanto sull’ingiustizia del mondo e continua a ragionarci ancora oggi e so di parlare a persone che fanno i miei stessi ragionamenti da tempo. Dentro quello che stiamo vivendo, c’è un processo anche di giustizia, che faticosamente sta cercando di avanzare, un riequilibrio nell’uso delle risorse, nella distribuzione delle ricchezze, nella crescita di quello che chiamiamo lo sviluppo umano dei popoli. Quanti di noi qua dentro – io l’ho fatto nella fase che ha preceduto quella della scrittura, era la mia vita, quando riuscivo a fare un po’ di volontariato serio -, quanti di noi hanno lavorato perché, come si dice, come abbiamo sempre sentito dire, chi non aveva da mangiare imparasse prima di tutto ad usare la canna da pesca per pescare il suo pesce e non riceverlo soltanto? Oggi c’è anche questo in quello che sta accadendo nel mondo e molto più di quanto a volte raccontiamo.

E poi c’è il regolamento di conti e noi da mesi e mesi ormai abbiamo cominciato a raccontarlo col lavoro straordinario dei miei colleghi e dei nostri collaboratori e specchiandoci nel lavoro egregio che fanno gli altri giornali su questi temi, con un approccio un po’ diverso, a raccontarlo come una grande guerra tra potenze localizzate da un punto di vista geografico o sfere di influenza, con interessi, avversari da abbattere, risorse impegnate – in questi quasi cinque anni di crisi, abbiamo già bruciato due volte e mezzo le risorse che sono state spese durante la seconda guerra mondiale. In questi cinque anni di crisi sono stati distrutti – variano le statistiche, Roberto potrebbe correggermi – almeno quaranta milioni di posti di lavoro, distrutti, spostati, delocalizzati dentro il processo di equilibrio, che però è anche un processo sulla carne viva delle società. E tutto questo troppo spesso è stato fatto senza considerare coloro che dicevamo prima, che sono al centro della scena, dentro la storia che sta accadendo, che stiamo raccontando, che sono gli uomini e le donne, perché quei posti di lavoro distrutto sono piccole e grandi tragedie familiari, sono persone che sono costrette a rimettersi in cammino in un modo diverso, a volte perdendo quello che avevano costruito, altre volte trovando la strada che consentirà loro di guadagnare il centuplo quaggiù magari, ma non necessariamente così, perché l’ingiustizia che c’è dentro questo processo è un’ingiustizia forte. E dentro questa guerra c’è qualcuno, questo cerchiamo di raccontarlo anche noi, in questo mondo che era sviluppato, che si vorrebbe pagasse un po’ per tutti. Io sono convinto che l’Italia, insieme ad altri Paesi di quello che chiamiamo l’asse latino oggi, è stata designata come la vittima in questo processo. C’è qualcuno che vorrebbe, nel processo di ridistribuzione, far sì che ridistribuiscano soprattutto alcuni e noi siamo tra questi: questo è un Paese da spolpare, amici miei. Abbiamo 2000 miliardi di debiti sulle spalle, più o meno, ma abbiamo 4500 miliardi di patrimonio pubblico: quando lo si vende non è mai questo il prezzo, lo sappiamo, se mai ci si dovesse arrivare. Abbiamo 8500 miliardi almeno di ricchezza privata, questo è un Paese alla canna del gas. Questo è un Paese che continua ad avere tante idee: abbiamo imprenditori che resistono, che stanno preparandosi alla fine della nottata e la stanno agevolando; abbiamo gente che fa impresa senza fini di lucro. Ma forse questa è la parte più in ombra in questa fase della nostra storia collettiva, forse non è considerata come vorrei in questi mesi di passaggio della crisi, mi riferisco all’economia cooperativa non profit, che è stata messa un po’ tra parentesi, pur essendo la terza gamba essenziale del nostro modello, l’economia di comunità come la chiama qualcuno, quella che ha fatto grande e bello questo Paese, che gli ha creato la base dalla quale ha sviluppato anche la spinta poderosa che abbiamo poi chiamato boom economico nel secondo dopoguerra, nella seconda metà del secolo breve, del Novecento. Io dico con passione queste cose, perché questa è una storia di uomini e di donne del nostro tempo. Anche la crisi è un tempo propizio, è il tempo propizio per eccellenza. Sappiamo trar frutto delle lezioni che ci dà e riconoscere gli avversari. Gli avversari ci sono e sono molto forti. Domenica ne ragionava Luigino Bruni sulla prima pagina di Avvenire, parlando dei poteri invisibili, che fanno la guerra anche all’idea nostra di democrazia. Io non penso che la stampa sia necessariamente solo il cane da guardia della democrazia, come si dice in tante situazioni. Io credo che debba essere soprattutto il cane da guardia della persona umana, perché prima ancora della democrazia viene questo, l’uomo e la donna, le persone. E oggi nel mondo c’è una duplice questione che si pone, quella che è posta dai poteri invisibili, i signori, Roberto, che muovono 3000 miliardi di dollari in un anno, il doppio del PIL dell’Italia e che se decidono di far guerra a un Paese, la fanno e non rendono conto ai parlamenti, non vanno dagli ambasciatori a dichiarare l’inizio delle ostilità; e dall’altra parte ci siamo noi e ci sono i politici: li hanno chiamati in causa sia Antonio sia Roberto poco fa, i politici. Quando questa crisi è iniziata, la politica non era messa male come è messa male adesso. Paradosso: continuiamo a raccontarcelo qualche volta sulle pagine dei giornali, che cinque anni dopo, dopo aver fatto soccorso a quelli che erano stati i motori della crisi, ai poteri finanziari sregolati, che avevano messo in moto la slavina, ci ritroviamo con quei poteri forti come prima e anche di più e la politica sempre più all’angolo. Angelo Bagnasco, il Cardinale Arcivescovo di Genova e Presidente della CEI, all’inizio di quest’anno 2012 ragionava proprio su questa politica messa all’angolo, depauperata, svilita. Con quanta politica si respira nel nostro Paese, quanta disillusione, quanta distanza! Hanno grosse responsabilità, e se le portano tutte addosso, coloro che fanno politica e ci rappresentano, soprattutto per la distanza che hanno lasciato creare fra se stessi, il Paese reale e le sue esigenze. Non abbiamo mai perdonato questo sulle pagine di Avvenire, in tutti questi anni lo abbiamo segnalato sempre, anche se qualcuno faceva finta di non leggerlo. Però, come si fa a buttare via l’idea che la politica sia – e lo ridico con le parole di Paolo VI – “la più alta forma di carità”? Senza di essa siamo perduti e c’è lo spazio solo per quelli che non rendono conto a niente e a nessuno. Vanno ricreati e aperti i legami, i canali tra coloro che ci rappresentano e noi che siamo i rappresentati e questo è quello che continuiamo a chiedere in maniera incessante, perché la realtà è più forte, ma coloro che ci rappresentano non possono pretendere di tenere la realtà separata dalla loro azione. Io continuo a dire che non è questione di rottamare una classe politica, è piuttosto il tempo di vedere fino a quanto arriva il punto di autorottamazione di quel che c’è. Adesso è il tempo di riaprire le porte, le finestre delle case della politica e guardare la gente vera, quello che fa, quello che continua a costruire resistendo a questo tempo che chiamiamo di crisi e che è il tempo dell’opportunità di un ricominciamento. Per questo Papa Benedetto ci ricorda che la grande questione che abbiamo davanti è una grande questione antropologica, perché per fare politica, come è giusto per l’uomo e come Dio comanda, bisogna avere le idee chiare su quali sono i valori di fondo e i soggetti che si vogliono servire e rispettare. Ecco, io che ero partito volendo far poesia, mi sono trovato a scrivere per quasi venticinque anni di politica e oggi a raccontare questo tempo che viviamo. Questa è la realtà che abbiamo, dobbiamo farne un buon uso.

ALBERTO SAVORANA:

Io partirei per un secondo giro più breve, perché io ho due domande che vi voglio porre e mi piacerebbe se tutti e tre ci deste un contributo. Benedetto XVI dice che la crisi è antropologica. Voi avete detto questo con altre parole, che di fronte alla realtà che cambia, alla notizia, bisogna assumersi una responsabilità, Napoletano, che bisogna tener conto di tutti gli ascoltatori nel porgere e nello scegliere come comunicare il fatto, Preziosi, e il peso delle parole di cui occorre rendere conto, Tarquinio. C’è una questione, che è un nodo grave della comunicazione, evidentemente i presenti sono esentati da queste cose che sto per dire, ma c’è un aspetto che documenta la rischiosità che il mondo dell’informazione si assume, che dico con un espressione che ha usato di recente il Card. Scola quando, incontrando a Milano i giornalisti lombardi, alla domanda di un giornalista che chiedeva quali avvertenze avere di fronte a questa grande responsabilità, che è un dato di fatto, ha messo in guardia dal non confondere il vero con il verosimile, spacciando il verosimile per vero. Un’esperienza che è del Meeting: tutti gli anni, qualche settimana prima che il Meeting accada, succede questo, che non solo, come fa Preziosi con il suo GR, la realtà viene raccontata mentre accade, ma la realtà viene raccontata prima che accada. Siamo arrivati anche a questo. E allora, gli uni e gli altri ci dicono che questo sarà il Meeting della scelta religiosa, il Meeting dei tecnici, sarà il Meeting di Formigoni o non sarà il Meeting di Formigoni. E ciascuno si cimenta. Poi domenica mattina aprono la fiera e alcuni di quegli stessi giornalisti che hanno profetizzato, rimangono stupiti, perché si accorgono che il Meeting anche quest’anno è un’altra cosa. E la cosa interessante di questi primi giorni è che, anche sui grandi quotidiani, escono notizie e articoli che in qualche modo, senza che lo si dichiari, e non pretendo questo, contraddicono quello che si era scritto solo pochi giorni prima a riguardo di quello che sarebbe stato il Meeting. Allora io vi domando, brevemente, c’è un modo con cui voi vi cautelate e quindi noi ci possiamo cautelare rispetto a questo diavoletto che confeziona un dato, una notizia, seguendo non la logica del vero, come voi avete cercato di documentare parlando di crisi, di realtà, di situazioni umane, di Europa, di economia, c’è un modo con cui voi vi cautelate e quindi noi possiamo essere più avvertiti che non stiamo leggendo una immaginazione della realtà, ma qualche brandello reale di essa?

ROBERTO NAPOLETANO:

La domanda è giustissima. Io dico sempre che non bisogna mai chiudere gli occhi, mai rinunciare a scavare, mai rinunciare a documentare. Però se posso cogliere il senso di quello che stai dicendo, io dico sempre che il giornalismo italiano è sempre stato pieno di retroscena; il retroscena esiste, ha valore se conduce alla scena. Ogni giornalista, ogni volta che scrive un articolo, deve porsi il problema di arrivare alla notizia. Ma la notizia non è solo quella ufficiale, se no sarebbe l’agenzia, in realtà nemmeno più solo l’agenzia, voglio dire tu la prendi e la metti sul giornale. La notizia è frutto di un lavoro di ricerca, di scavo dietro le cose, ma non in un circuito di autoreferenze, cioè non perché alla fine si mandi un messaggio da un giornale all’altro. No, non è tanto importante quello, quanto è importante mettere proprio l’intero bagaglio professionale, quella onestà di cui parlava Marco Tarquinio, direi quel profilo non solo deontologico, proprio costitutivo dell’attività giornalistica, per scavare, scavare, scavare. Ma questo scavare deve portare al fatto, questo forse era il vero e il verosimile; cioè deve portare alla notizia. Ovviamente è chiaro che ognuno di noi ha una visione, ha una sua interpretazione, però in questo senso c’è un piccolo spartiacque; perché riuscire a dire le cose come stanno… l’avvenimento non è solo quando avviene, tu devi anche puntare ad anticiparlo, devi raccontarlo, non sempre avviene come vorremmo, bisogna essere da questo punto di vista veramente molto aperti. A un certo punto mi era sembrato, questo addirittura quando stavo a Il Messaggero, che un genere scomparso dal giornalismo italiano fosse l’inchiesta giornalistica. Che cos’è l’inchiesta giornalistica? Abbiamo tante inchieste giudiziarie di cui pubblichiamo gli atti, ma l’inchiesta giornalistica che arriva prima dell’inchiesta giudiziaria, che determina l’inchiesta giudiziaria, è un genere quasi sparito. Io mi ricordo che quando facemmo questa campagna sulle donne – per me era assurdo che ci fossero delle donne che erano in stato di schiavitù, in grandi città come Roma (all’epoca dirigevo Il Messaggero) – se lì non avessimo scavato, queste cose non le avremmo trovate: solo se tu scavi, la notizia la trovi, e la racconti. Ben diverso è il cliché dello schemino, per cui io mando un messaggio all’altro: quello non ci interessa, è meno rilevante. Invece lo scavo è decisivo (ho portato l’esempio delle donne), ma è ancora più decisivo nel modo di fare informazione per chi fa un giornale economico. Io, quando sono diventato direttore de Il sole 24 ore, nel primo editoriale dissi che non c’era più nulla di nuovo che tornare all’antico. Cosa significava tornare all’antico? Tornare all’idea di che cos’era Il sole 24 ore nella storia di questo Paese, cioè un giornale che si propone di dare ai suoi lettori un racconto veritiero. Ma un racconto veritiero di quello che cambia realmente nella vita dei cittadini, perché quando cambia il tessuto economico, quando chiudono le aziende, quando le imprese sono costrette a fare i salti mortali, con tutto sfavorevole, per conquistare nuovi mercati, inseguendo il mondo, noi stiamo raccontando l’Italia, stiamo entrando nelle case degli italiani. In questo senso dissi che non c’era nulla di più nuovo del tornare all’antico, quindi un racconto veritiero dell’economia, quindi un racconto veritiero della finanza, un racconto mai banale del mondo. Mi è piaciuto molto Marco Tarquinio quando ha fatto riferimento alla terza guerra mondiale. Mi ricordo che quando partì l’inchiesta sull’Avvenire, io lo chiamai perché non eravamo in tanti a dire che era una terza guerra mondiale. E ha ragione quando – ho detto della politica italiana e della politica tedesca, ricordatevi – il suo discorso ci porta al deficit di leadership della politica mondiale. In questa crisi del 2010/2011, le persone più avvertite avevano chiesto di fare una nuova Bretton Woods, avevano chiesto di dare nuove regole, in modo da disciplinare veramente la finanza malata e questo non è avvenuto. Quindi questo è profondamente vero, cioè noi abbiamo un problema di assenza di politica. Adesso mi è venuto in mente, dato che Antonio ha richiamato De Gasperi, poi anche Monti ha richiamato De Gasperi, che esistono (pensandoci mi è venuta in mente una cosa che avevo scritto in un memorandum) delle lettere, che De Gasperi scrive dal carcere alla moglie, in cui le dice – cito a memoria, non è proprio testuale -: “Io non posso fare altro che il politico. La mia missione è la politica; come il chirurgo fa il chirurgo e al massimo può cambiare ospedale, e l’ingegnere resterà ingegnere, io resterò politico”. De Gasperi era un politico di mestiere; il problema è che il mestiere della politica si può fare in tanti modi. Si può fare mettendo al centro l’uomo, le persone, la dignità, occupandosi dei problemi delle comunità. Quando tu parlavi della crisi dell’uomo, noi parliamo tutti dei giovani, parliamo tutti di questa generazione perduta ed è verissimo; guardate che il problema dei giovani si realizza in due parole: il debito è pubblico, la ricchezza è privata. Cos’è successo? Che noi abbiamo trovato per anni, per decenni, nel debito pubblico il nostro ammortizzatore; e abbiamo scaricato sulle generazioni successive il conto del nostro benessere quotidiano. Questo è accaduto in Italia! Citerò il patto Lama-Agnelli, punto unico di contingenza esteso a tutti i dipendenti, pubblici e privati, esteso anche ai pensionati, anche ai baby pensionati. Ma chi lo ha pagato? L’altra faccia di questo accordo è che si eleva dalla sera alla mattina l’età pensionabile, si cambia dalla sera alla mattina il sistema per il mondo privato, tenendo fuori il mondo pubblico; quindi è frutto di quell’errore! Il debito è pubblico, la ricchezza è privata. Tanti anni fa, tantissimi anni fa, io andai in America per Il Mattino, lavoravo lì, e incontrai, intervistai tutti i premi Nobel, l’ultima sera vado in un ristorante italo-americano, a Washington, che era di proprietà di un signore napoletano, un oste di Ischia, questo si sedette vicino a me: “Ma Lei perché è qui?”. “Sto facendo un’inchiesta sul debito pubblico italiano (perché anche in America il debito pubblico a un certo punto saliva, poi arrivava Reagan, abbassava le tasse e il debito pubblico scendeva, l’economia ripartiva; oggi con l’ultima crisi il debito pubblico è salito, come il debito italiano e si cumula con un grande debito privato: non va nascosto) e a un certo punto questo oste mi chiese: “Scusi, ma quant’è questo debito pubblico italiano?”. All’epoca – stiamo parlando della metà degli anni Ottanta – dissi un milione e mezzo di miliardi di vecchie lire. “Si ho capito, ma c’è qualcuno” – lui lo disse in napoletano, poi lo traduco – “che vi chiere i sordi areto?”, cioè “qualcuno vi chiede i soldi indietro?”. No! “Intanto voi campate: prima casa, seconda casa, terza casa, prima macchina, seconda macchina, motorino” e mi pare che disse: “Ringraziate Andreotti e la cassa per il Mezzogiorno”. Allora non è vero, non aveva ragione l’oste; perché a un certo punto è venuto qualcuno che ci ha chiesto i soldi indietro. E oggi il problema riguarda i giovani, ma riguarda soprattutto i quarantenni che non trovano e che perdono il posto di lavoro, i cinquantenni che perdono il posto di lavoro. Che cosa offriamo a queste persone? Come li ricollochiamo in una società bloccata come la nostra? È un problema gigantesco. Ecco perché io ho parlato di terza guerra mondiale, ecco perché nel dire che non c’era nulla di più nuovo che tornare all’antico nel nostro modo di fare informazione, io volevo semplicemente dire che abbiamo voluto e, penso, dimostrato che si poteva, giorno dopo giorno, raccontare la realtà in modo che tutti la capissero. Una cosa che mi è successa tantissimo in quest’anno e mezzo, siccome sono direttore de Il Sole, vai in una casa e trovi tanta gente che dice: “Che succede ai nostri risparmi? Ma io non capisco niente di economia, non mi occupo di economia”. “Ma l’economia si occupa di te”. Allora io faccio un piccolo marketing e dico: “Compra Il Sole e difenditi”, però al di là del Sole 24 ore, quello che io avverto come un dovere civico e penso che questo rifletta in profondità le ragioni costitutive di un giornale come Il Sole 24 ore, è quello che dopo essere stato il giornale dell’impresa, dopo essere stato il giornale dei professionisti, deve essere il giornale di tutti, perché a tutti deve spiegare l’economia, a tutti deve dare dei consigli utili per le scelte della propria vita. Quando noi abbiamo parlato del “Dizionario delle manovre che cambiano la tua vita”, cosa abbiamo voluto fare? Abbiamo voluto dire: non solo ti spieghiamo che cosa significa quel provvedimento, ma ci assumiamo anche la responsabilità di dire quale grado di realizzabilità ha quel provvedimento, quale grado di efficacia ha quel provvedimento, quando davvero entrerà in vigore. Perché un’altra delle storie del tornare all’antico de Il Sole 24 ore, quando parli di raccontare la realtà, ecco questo è importante: i giornali, effettivamente, spinti dalla polemica, possono dimenticare l’ancoraggio del fatto. Una delle vecchie regole, storiche, de Il Sole 24 ore era che il decreto legge è legge e quindi dal giorno dopo è in vigore. Quindi cambia la tua vita! Il disegno di legge probabilmente lo diventerà, ha bisogno di un certo tempo per essere attuato, quindi bisogna raccontarlo meno del decreto legge. Perché del decreto legge devi dire che cosa significa quel provvedimento, che cosa significa per te, le modalità di applicazione. Del disegno di legge devi raccontare che sta per accadere qualcosa che probabilmente cambierà la tua vita, ma l’ordine del giorno appartiene solo alla polemica politica, non alla possibilità di cambiare la tua vita e su ordini del giorno, su temi di ogni genere (economico, etico) si riempiono spesso pagine di giornale. Allora io credo che ogni giornale abbia una sua identità, e chi ha la fortuna, come me, di dirigere un giornale, debba rispettare l’identità di quel giornale, cioè ne debba rispettare l’animo. Quello che si può fare è aggiungere qualcosa che sia nel solco di quella tradizione. In questi anni, “aiutati” da questa grande crisi, quello che abbiamo cercato di metterci – ed è l’unica vera, grande novità – è quella che io chiamo la filiera della divulgazione: dalla parola chiave, al manuale anticrisi, dal dizionario, alla “bussola per il risparmiatore”. La sfida che noi compiamo ogni giorno è quella di confermare Il Sole 24 ore come un giornale utile, ma forse anche qualcosa di più, come un consulente personale, che ti possa aiutare nelle scelte del giorno, nelle tue scelte, che devono essere scelte consapevoli e maturate sotto l’urto dei fatti dirompenti. Se posso dire, una cosa che mi ha colpito molto (l’aveva detto Marco, ma prima anche Antonio in modo diverso), riguarda la terza guerra mondiale. Molti storcevano il naso (“Ma non è vero, non si può dire, c’è il dovere della BCE, poi è un atto dovuto, insomma…”). Adesso gli italiani ne hanno la consapevolezza, ma fino a qualche mese fa non ne avevano la consapevolezza. Non solo non avevano la consapevolezza che era in atto una terza guerra mondiale, ma quello che mancava era la consapevolezza che noi rischiavamo sempre di più, ma già eravamo nello schieramento degli sconfitti. Essere sconfitti in una guerra significa pagare il conto di quella guerra persa, che non si paga in un mese e in un anno. Si paga per almeno una generazione. Quindi, in questo caso, torniamo a “Fate presto!”, cioè l’esigenza di dire che era necessario sottrarsi a questo rischio atomico. Se mi chiedete: siamo fuori da questo rischio atomico? La risposta è che abbiamo scampato il rischio maggiore, ma non siamo fuori pericolo e per essere fuori pericolo, forse, questi pazzi mercati, questa crisi ingiusta, che nasce dall’eccesso di finanza speculativa ci dice ancora qualcosa. Se i tassi dei rendimenti fino a tre anni dei titoli dello Stato italiano, cioè nostri, di tutti i cittadini italiani, hanno dei tassi che hanno curato la malattia – ma dai 5 ai 10 anni, siamo con una malattia meno elevata di quella di novembre, ma ancora molto alta – vuol dire che la tensione della comunità mondiale, al di là dei mercati, è su quello che accadrà dopo: se il nostro cambiamento sarà un cambiamento duraturo, se avremo voglia di cambiare molte cose in profondità. E su questo, secondo me, saremo giudicati. Grazie.

ANTONIO PREZIOSI:

Prendo spunto dall’ultima parte della riflessione di Roberto, per confortarmi nel mio convincimento che, probabilmente, siamo sulla strada giusta e che il nostro compito, soprattutto di fronte alla crisi, è quello di spiegarla, è quello di raccontarla, è quello di far capire ai radioascoltatori, ai lettori, ai telespettatori, ai navigatori di Internet, ciò che sta accadendo intorno a noi. Trovo molto bello l’esempio di Roberto sul diverso modo di trattare i disegni di legge e i decreti legge. C’è tanta confusione su questo; e se lo dice Roberto, che fa di questo una cifra di rigore del suo giornale, a maggior ragione dobbiamo farlo noi che raccontiamo i fatti e dobbiamo spiegare le cose con maggior chiarezza e con maggior zelo. Ma torno alla provocazione di Alberto e alla risposta del cardinal Scola sulla differenza tra il vero e il verosimile. Per dire molto semplicemente che il verosimile, oggi, è una grandissima trappola, una grandissima insidia per il giornalista e che il professionista rischia di cadere in questa trappola se non se ne libera e se non si ricorre ad una delle regole auree del giornalismo, spesso negletta e spesso dimenticata, che è quella della verifica delle fonti. Il verosimile va verificato, va fatto con attenzione, anche quando quella verosimiglianza ci appare talmente chiara, talmente lampante! Perché è lì che c’è il rischio della mistificazione o dell’errore. Non parlo di temi complessi, come l’economia o la politica, dove l’insidia, se vogliamo, è ancora più presente e ancora più pesante, da questo punto di vista. Parlo della pura e semplice cronaca, che apparentemente è il genere giornalistico più legato all’accadimento dei fatti, alla realtà. Voglio riferirvi un episodio che è accaduto alla mia redazione quando è scoppiata la bomba a Brindisi. Noi abbiamo aperto quello che chiamiamo un “filo diretto”, cioè una non-stop di diverse ore, nel quale raccontavamo, minuto per minuto, ciò che accadeva a Brindisi. Ad un certo punto un’agenzia ci informa che, oltre alla povera Melissa, era morta anche un’altra ragazza. E da quel flash d’agenzia – che riprendeva peraltro un giornale online locale – nasceva un profluvio di ulteriori agenzie, dichiarazioni, giornali online che “sparavano”, come si dice in gergo, la morte di questa seconda ragazza. Noi che andavamo in onda in diretta, abbiamo fatto ricorso alla regola antica del giornalismo, quella di verificare le fonti. Abbiamo detto: fermi un attimo. È molto meglio arrivare secondi, terzi, decimi, centesimi, piuttosto che dare una notizia sbagliata. (Applauso) – vi ringrazio per questo applauso, perché è segno che avete colto uno dei grandi problemi del giornalismo oggi e vi sono molto grato per questa attenzione. Uno dei nostri cronisti ha fatto la cosa più banale del mondo: alzare il telefono, chiamare l’ospedale e parlare col direttore sanitario e dire “ma è vero che è morta questa seconda ragazza?”. Il direttore sanitario ci ha detto: “No, non è morta, anche se lo stanno dicendo tutti. È sotto i ferri, lotta tra la vita e la morte, ma noi siamo speranzosi, siamo fiduciosi che questa ragazza ce la farà”. “Se la sente di dire queste cose in diretta al Giornale radio?”. “Certo che sì”. Diretta del Giornale radio: abbiamo raccontato che quell’episodio di verosimiglianza era una non notizia, era – come si dice in gergo – una bufala, un fatto che non era accaduto e, per fortuna, non sarebbe accaduto, perché poi quella ragazza ce l’ha fatta ed è tornata alla vita. Questo episodio ci fa riflettere, al di là delle complessità dell’economia e della politica, quanto sia insidioso il verosimile, rispetto anche ad un atteggiamento di emulazione che noi possiamo avere nei confronti degli altri media. C’era un monito che Enzo Biagi lanciava spesso, soprattutto ai giovani colleghi. Lui lo diceva a se stesso, perché era persona fondamentalmente umile: “Ricordiamoci sempre che i giornalisti non sono i protagonisti dei fatti, sono dei testimoni dei fatti”. E quando Alberto mi provoca “ma addirittura noi immaginiamo quello che avverrà”, parafrasando Biagi diciamo “noi siamo i testimoni dei fatti, non siamo profeti dei fatti”. Non abbiamo ancora il dono della profezia e, soprattutto, se la verifica delle fonti è una virtù, la profezia è quasi una virtù eroica, che ancora non mi risulta esserci. Quindi attenzione alla verifica delle fonti. Che cosa voglio affermare in conclusione? La verità è banale, la verità ha una sua apparenza: per cui è molto più facile riconoscere la verità che la mistificazione, basta avere occhi puliti, basta avere l’approccio corretto rispetto alla verità per capire, qui cito Marco, che al centro di ogni lavoro, non soltanto del lavoro giornalistico, ma di ogni lavoro (del politico, del medico, anche dell’avvocato), c’è sempre l’uomo, c’è sempre la persona. E’ la centralità dell’uomo che ci fa riflettere su concetti banali ma, purtroppo, sottovalutati: che la crisi, ad esempio, è un problema di risorse, è un problema di distribuzione iniqua delle risorse, non ce lo dimentichiamo, tra il Nord e il Sud del pianeta, che continuano ad essere ancora distanti e che forse continueranno, purtroppo, ad essere distanti; che i giovani hanno sempre meno opportunità. Sono queste le banalità che noi spesso ci dimentichiamo di raccontare, come ci dimentichiamo di raccontare che la crisi è l’insieme di storie di uomini e donne che hanno qualcosa da raccontare, che hanno delle sofferenze, che hanno delle angosce, ma hanno anche motivi di speranza o motivi di fiducia o motivi e capacità per rialzare la testa e per risorgere da una situazione critica. E allora, la riflessione che mi sento di fare a me stesso e di affidare anche a questa platea cosi attenta, che ringrazio, è che – citando Benedetto XVI – la verità ha un suo splendore (Veritatis splendor). La verità, insomma, parla da sola. E quando non parla, la verità, è perché c’è qualcuno che le ha tappato la bocca. Ricordiamocelo sempre.

MARCO TARQUINIO:

Diceva Roberto Napoletano: “Mai chiudere gli occhi”; dice Antonio Preziosi: “Attenti alle topiche, a prendere le bufale”. Hanno indicato due dei problemi seri di chi fa informazione e si mette al servizio degli altri in questo modo. Un terzo problema è quello che io chiamo lo “sguardo opaco”, uno sguardo che è assuefatto al panorama, da non riuscire più a distinguere le cose davvero eclatanti che ci sono dentro, anche quando sono monumentali. E c’è una pigrizia di fondo che striscia dentro il giornalismo, non solo italiano. Lo hanno ricordato i miei due illustri colleghi, ma penso che ognuno di noi ne faccia esperienza; non voglio generalizzare, perché non è giusto e non mi piace fare processi al lavoro dei colleghi, mai. Però è vero, come diceva Roberto, che tanti giornalisti stanno perdendo il gusto dell’inchiesta, ritengono che inchiesta sia il sinonimo del fare eco alle inchieste degli altri, soprattutto di alcune procure e di una parte della magistratura. Solo eco alle inchieste che fanno gli altri! È possibile che la mia categoria sia inchiodata a fare la difesa d’ufficio dell’uso abnorme delle intercettazioni? Tanto per parlar chiaro, io sono un bastian contrario su questo, da anni annorum, nel nostro Paese. E’ mai possibile che la mia categoria sia inchiodata a fare la difesa d’ufficio di un uso abnorme di strumenti che si intrufolano nella vita della gente in una maniera insopportabile? Sono strumenti utili per i magistrati, non per i giornalisti! Lo dico da giornalista: io sono contro la mediatizzazione degli strumenti d’indagine, prima che siano chiusi i processi. Sono un garantista estremo, da questo punto di vista. E conosco l’articolo 15 della patria Costituzione, della Costituzione repubblicana: usa tre volte il termine “inviolabile”, la Costituzione della Repubblica. Una di queste è quando parla delle comunicazioni tra le persone, tra gli uomini e le donne. Cosa ne abbiamo fatto? Lo dico da uomo di comunicazione, e da uomo che non ama i segreti né i sotterfugi, né i nascondimenti delle cose che bisogna portare a conoscenza della pubblica opinione. Ma est modus in rebus, e una civiltà si valuta anche per questo. Ho voglia di giornali che facciano inchieste scomode, che costringano ad alzare il sedere dalla sedia, ad andare in giro, a fare le verifiche. Tutte le verifiche fondamentali di cui ha parlato Antonio, di cui ha parlato anche Roberto, quando continua a dire: “Bisogna andare ai fatti, verificare…”. Noi di Avvenire facciamo i pezzi anche “a frammentazione”, con tutti questi box d’accompagnamento che richiamano alcuni dati, numeri da sapere. Perché? Un fatto è un dato complesso, che bisogna cercare d’illuminare in tanti modi. In questo modo si sfugge alla trappola del verosimile, così magistralmente evocata dal cardinale arcivescovo di Milano, da Angelo Scola. Io mi chiedo anche: inchieste? Posso farvi esempi su quelle che abbiamo fatto; adesso ne abbiamo in corso una che si è fermata nella fase più rutilante, quella sulla “terra dei fuochi”. I 25/26 comuni, la fascia di territorio che corre tra le province di Napoli e Caserta, dove da vent’anni – come mi ha scritto una lettrice – c’è una lenta strage in atto; terre dove il tasso di incidenza era il più basso, radicalmente, di tutta Italia, nel giro di vent’anni hanno avuto una crescita esponenziale del 47% nella provincia di Napoli e del 33% nella provincia di Caserta. Siccome da vent’anni accadeva, non era più una notizia! Abbiamo pubblicato un editoriale sul tema e mi è arrivato un fiume in piena di lettere. Ho mandato giù due inviati e insieme ai colleghi caporedattori ci abbiamo ragionato sopra e siamo partiti a tamburo battente per più di tre settimane. Siamo riusciti a muovere tre ministri, il nucleo dei Carabinieri del Ministero dell’Ambiente a fare i rilievi, i prefetti (indotti dal Ministro dell’Interno) a far la mappatura, finalmente, dei siti, e si è mosso qualcosa. Si è mosso qualcosa dentro la speranza delle persone che non si erano arrese e continuavano a lottare, che hanno trovato un’eco alla loro voce. A questo serve fare le inchieste. E badate, quando parlo di “sguardo opaco”, mi riferisco a questo sguardo opaco, le cose che accadono per così tanto tempo che non le consideriamo più la notizia del giorno, e invece lo sono! Non c’è bisogno dell’esclamativo momentaneo, per riscoprire quello che d’importante accade sotto i nostri occhi e non lo sappiamo prevedere, percepire e affrontare nella sua realtà. La profezia è un’altra cosa, è vero; è vero anche che la stampa può, se non anticipare gli avvenimenti, anticipare i problemi, leggerli mentre si disegnano. Qualche volta arriviamo dopo, come in questo caso; oppure possiamo cogliere l’ingiustizia profonda che c’è.

Fra gli altri motori del mio scegliere di fare il giornalista c’è che io non sopporto le ingiustizie e avevo la percezione che attraverso i giornali, non da vendicatore mascherato, ma a viso scoperto, si potesse fare qualcosa per impedire che l’ingiustizia avesse ragione. Ebbene, pensateci, alcune delle battaglie che abbiamo fatto: vi cito quella “fateli parlare!”, che si rivolgeva a persone che facevano grande televisione e la facevano “bene”, come Roberto Saviano e Fazio, che però, quando si è parlato del limitare della vita e della morte, hanno fatto parlare solo quelli che di fronte alla morte avevano scelto di arrendersi. Siccome la realtà in Italia è di gente che lotta per avere una vita degna, anche nel momento terminale della propria vita, non abbiamo detto loro “quanto siete cattivi!”. Abbiamo detto loro, semplicemente, dalle pagine di Avvenire, “fate parlare anche gli altri!”. Perché la realtà vera di questo Paese è di gente che fa la fila per essere curata degnamente, non per farsi terminare. Fare inchieste, significa seguire un respingimento in mare di eritrei, senza neanche guardarli in faccia, e riscoprirli nel deserto di Libia, ancora all’epoca di Gheddafi, e seguirne la traccia fino al deserto del Sinai; e scoprire che questi nostri fratelli, anche per storia – perché l’Eritrea qualcosa dice a noi italiani -, erano finiti schiavi, prigionieri, di una tribù beduina del deserto che faceva commercio dei loro organi, che violentava le loro donne, che lucrava sulla speranza di riaverli accanto alle famiglie che erano già in Europa. E raccontare questo ha significato far sì che queste persone venissero liberate, che l’ UNHCR (l’agenzia dell’ONU dei rifugiati) dovesse intervenire e premere sul governo. Allora il governo Mubarak ci accusò di essere un’agenzia internazionale che mistificava sulla realtà egiziana; poi il governo egiziano ha collaborato e la polizia si è finalmente mossa. Non è risolto il problema, ancora, però almeno abbiamo messo il dito nella piaga; è qualcosa che ci riguarda, era cominciato al largo delle nostre coste. La profezia, però, io la chiedo a qualcuno, non proprio la profezia, la visione: e ritorniamo al discorso che abbiamo fatto sui politici. Abbiamo bisogno di gente “di visione”, che capisca che quando fa una scelta, un disegno di legge che poi si fa legge (in Italia, è vero, parliamo troppo. Pensate al Codice della Strada e alla confusione che abbiamo creato nella testa della gente ogni volta che c’è una proposta di modifica: dai titoli dei giornali sembra che sia già stata fatta, e poi dopo uno piglia le multe, per forza! Perché non le hanno cambiate le regole, ci siamo solo illusi che fossero state cambiate), la visione io la chiedo ai politici; devono capire – faccio un esempio banale, che banale non è – che quando si abolisce la leva obbligatoria in Italia e in contemporanea il servizio in obiezione di coscienza, il Servizio Civile, come chiamata alla collettività dei giovani di un Paese, significa non solo fare uno sconto in un tempo di vita, ma togliere qualcosa ai nostri giovani. Togliere il senso di far parte di una comunità comporta anche un dovere di partecipazione alla vita della comunità; che un tempo della propria vita tutti devono poterlo dare alla comunità di cui fanno parte. Perché non siamo fatti solo di diritti da accampare, ma anche di doveri da onorare, e per vivere insieme questo ce lo dobbiamo ricordare. Io spero che prima o poi nel nostro Paese torneremo ad avere una legge, non solo un disegno di legge, che dica che c’è un tempo della vita di tutti – non solo di quelli così bravi da ritagliarsi lo spazio del volontariato, sono tanti questi – da dare alla terra comune, alla comunità. Credo che sia una cosa utile, questo è solo un esempio.

ALBERTO SAVORANA:

Io vorrei terminare, perché abbiamo già ampiamente superato il tempo disponibile, augurando ai nostri tre amici direttori, mutatis mutandis, quello che don Carrón ha detto della mostra su Dostoevskij, che si può visitare al Meeting di quest’anno. Perché quando Preziosi ha detto, parlando di Brindisi, che è molto meglio arrivare secondi piuttosto che pagare il prezzo della verosimiglianza, ha sollevato la grande questione morale, la questione morale come ne parla don Giussani: “Moralità è amare la verità più che se stessi”, cioè più che l’affermazione accanita di sé contro tutto e contro tutti. Ma per fare questo ci vuole quello sguardo non opaco che, in qualche modo, oggi abbiamo intravisto nei racconti di questi tre giornalisti, direttori e – dico con franchezza – amici. Diceva don Carrón (mettete al posto delle parole quelle del giornalismo): “Tanti hanno letto Dostoevskij, ma Tat’jana Kasatkina ci conduce a scoprirlo a un livello di profondità che prima ci sfuggiva. Era tutto lì, nei suoi testi, ma occorrevano degli occhi, uno sguardo in grado di riconoscerlo e di sorprenderlo”. Perché questo, io capisco, è la grande sfida di chi, quotidianamente, deve selezionare e scegliere per noi che cosa raccontarci della realtà. E io vi chiedo un minuto di pazienza, perché vorrei leggere un appunto di un dialogo che una ventina di anni fa don Giussani ebbe, molto informalmente, con un gruppo di giornalisti amici, in cui proprio su questo tema, della scelta del particolare, disse le parole che per me furono così significative che mi sono rimaste sempre impresse. Disse: “Il particolare si sceglie. Può essere scelto; perciò, nel breve margine di possibilità, di manovra libera, la scelta del particolare può salvare la propria coscienza dalla schiavitù generale. Il particolare, inevitabilmente, dice riferimento, sia pure nascosto, a una totalità. Il particolare è particolare di un tutto. Perciò la scelta del particolare, deve rispettare il suo riferimento a una totalità. Il particolare” conclude don Giussani “per sua natura è cangiante. Qui occorre il coraggio di cambiare, che può medicare tanti errori che vengono ospitati nel racconto che si è fatto, così che il rimorso che viene per avere scritto una cosa o un’altra, ottiene, può ottenere, la sua redenzione possibile, con un secondo, un terzo e un quarto articolo”. Io lo consegno ai nostri tre direttori, questo suggerimento di don Giussani, perché continuino a essere accaniti testimoni – e per questo protagonisti – della informazione, così che non si avveri la terribile profezia che un grande filosofo tedesco del Novecento, Ernst Bloch, disse parlando della scienza: che la scienza – parlava dell’epoca del positivismo, dello scientismo dominante – racconta un’infinità di piccole verità in funzione di una grande menzogna. Noi questo non vogliamo, e chiediamo a loro di non avere uno sguardo opaco così che ci aiutino a penetrare con più coscienza e con più avvertenza dentro la vita. Grazie.