Chi siamo

QUALE BENE DALLA SCIENZA?

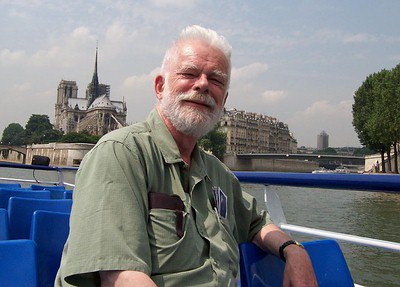

Partecipano: Andrea Moro, Docente di Linguistica Generale all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano; Edward Nelson, Docente di Matematica al Department of Mathematics, Princeton University. Introduce Marco Bersanelli, Docente di Astrofisica all’Università degli Studi di Milano.

MARCO BERSANELLI:

Buongiorno a tutti, benvenuti a questo incontro a cui abbiamo voluto dare il titolo “Quale bene dalla scienza?”. Il grande fisico italiano Nicola Cabibbo, che è recentemente scomparso, in un intervento alla Pontificia accademia delle Scienze nel 2002, della quale lui era il presidente, ha affermato: “Una scienza che rinuncia al suo valore culturale, rischia di essere concepita come una pura estensione della tecnologia, come strumento nelle mani del potere economico e politico”. E che cos’è il valore culturale della scienza se non il suo nesso con la totalità, il suo nesso con la persona umana, col suo destino? E l’incontro di oggi vuole proprio essere un contributo a riscoprire questo valore culturale della scienza. La ricerca scientifica è un’espressione particolare di quella sete innata nella figura umana, nell’essere umano, quella sete di senso, di verità, di bellezza; è una manifestazione peculiare di quella natura che ci spinge a desiderare cose grandi ed è un impeto che in questo caso, nel caso della scienza, si esprime come ricerca di un ordine, dell’ordine intravisto nel mondo fisico: “le cose tutte quante hanno ordine tra loro” diceva Dante; la ricerca del nesso unitario che lega tra loro i fenomeni naturali così come si presentano alla nostra esperienza, dal cosmo nella sua vastità alla complessità biologica, alla natura intima della materia, oppure la ricerca della sintesi di una verità matematica. Il tema di oggi ruota intorno a questa domanda: qual è veramente il bene che ci può venire dalla scienza, quale contributo positivo questo tipo di conoscenza offre alla persona umana? Serve soltanto per soddisfare la curiosità di quel manipolo di appassionati che fanno la ricerca o c’è un bene che è veramente per tutti? Naturalmente ci sono i benefici della tecnologia, non sarebbe così facile comunicare per esempio qua al Meeting con così tante persone senza l’aiuto di un microfono come quello che sto usando, ma pensiamo alla comunicazione, pensiamo alla medicina, al trasporto, possiamo andare da una parte all’altra del mondo, ci sono successi sbalorditivi che la scienza riesce ad ottenere e applicazioni che continuano a proliferare, ma rendiamoci anche conto di come tutto ciò influisce sulla nostra mentalità, sul nostro modo di pensare e di lavorare, basta pensare a come è cambiato il nostro uso del tempo, della progettazione del tempo, da quando tutti noi abbiamo in tasca un cellulare, e soprattutto i nostri figli che sono nati quasi con in tasca un cellulare, diciamo con un cellulare a portata di mano. Quali condizionamenti viviamo in una civiltà appunto che è sempre più dipendente dalla tecnologia, quali sono i rischi e le responsabilità che ci pone? E poi c’è la ricerca fondamentale, perché l’innovazione tecnologica dipende da essa, la comprensione della struttura dell’universo, oppure lo studio del cervello, delle funzioni del cervello, oppure la novità di una scoperta o di una dimostrazione matematica. E in che senso tutto questo costituisce un bene per tutti e non solo per gli addetti ai lavori? Ecco, credo che stimolati dal tema del Meeting, sia importante mettere a fuoco queste domande anche considerando che siamo in tempo di crisi, di trasformazione del mondo della ricerca in quanto inserito in un mondo più grande, dove l’economia che guida certi sviluppi ha un momento di transizione, e c’è il rischio che la ricerca fondamentale, da cui anche quella applicata deriva, sia condotta in un binario morto se non abbiamo chiaro qual è il bene che la costituisce. Dunque io credo che proprio chi si occupa di scienza ai livelli più grandi possa aiutarci a entrare in questo tema con una testimonianza credibile e autorevole, e così abbiamo due grandi ospiti oggi, della cui presenza sono molto lieto, il primo è il professor Edward Nelson. Edward Nelson è professore di matematica presso la prestigiosa università di Princeton, dove ha insegnato per ben cinquanta anni e oltre, è famoso nella comunità internazionale matematica per i suoi lavori di fisica matematica, di logica matematica e in particolare per la cosiddetta internal set theory, ha poi lavorato anche presso l’università di Chicago, è stato membro dell’Institute for Advanced Studies ed è membro della National Accademy of Science, ed ha contribuito in modo decisivo alla teoria della rappresentazione dei gruppi a dimensione infinita, alla trattazione matematica della teoria quantistica dei campi e allo studio dei processi stocastici in meccanica quantistica; quindi un range molto ampio di contributo importante alla ricerca matematica e ha lavorato per molti anni anche su aspetti della teoria della probabilità. Negli ultimi anni si sta dedicando soprattutto alla logica matematica e ai fondamenti della matematica, sta andando alla radice di alcune cose che potrebbero portare a scoperte veramente di grandissima portata. E poi abbiamo Andrea Moro. Andrea è Professore Ordinario di Linguistica Generale e Direttore del Programma universitario di Neuroscienze Cognitive all’Università Vita-Salute del San Raffaele a Milano. E’ italiano ma il suo background è vastamente internazionale, Visiting Scientist al MIT, all’università di Harvard, ha tenuto lezioni e corsi universitari in Europa e negli Stati Uniti. I suoi principali campi di ricerca sono la sintassi teorica e la neurolinguistica e tra i suoi contributi fondamentali c’è la scoperta che alcune proprietà della grammatica universale, come le ricorsioni sintattiche, forse ci accennerà qualcosa, che sono correlate a delle ben precise strutture neurofisiologiche del cervello umano: è un campo affascinante che io ho imparato pian piano a conoscere un po’ grazie a lui. È anche autore di vari libri alla portata di tutti, molto interessanti, e cito soltanto l’ultimo che è stato presentato qui ieri al Meeting, che si intitola Breve storia del verbo essere. Come vedete sono due personaggi di altissimo livello, con un background molto diverso tra loro, ma ci tengo a dire che sono anche e soprattutto due amici, entrambi sono qui, sono tornati qui, sono tornati al Meeting di Rimini perché sono stati ospiti con noi, Ed nel 2006 e Andrea nel 2008, e da allora è nata una amicizia con entrambi di cui io sono personalmente, profondamente grato. Per me, entrambi costituiscono un esempio di quello che è il Meeting, di quello che può fare il Meeting, cioè costruire una storia tra uomini appassionati al vero, che vengono dalle parti più diverse e hanno le competenze più diverse. L’incontro di oggi è una loro testimonianza che sarà provocata da alcune domande che io farò loro e vorrei a questo punto cominciare subito con la prima. Poi risponderanno l’uno e l’altro a ciascuna domanda. La prima è questa: come descrivereste voi, per la vostra esperienza, il valore che la scienza e la matematica offrono alla persona umana, appunto alle persone che non sono coinvolte con la ricerca: si tratta di un bene che viene solo dalle applicazioni tecnologiche o c’è di più? E poi quale dovrebbe essere o potrebbe essere il contributo della formazione scientifica nella scuola, per esempio, alla educazione della persona? Andrea.

ANDREA MORO:

Grazie. Qual è il valore positivo della scienza? Un linguista americano, Chomsky, con cui ho avuto la fortuna di partecipare a lezione, e in varie situazioni, disse questa frase che mi ha molto colpito quando ero un ragazzo: “è importante imparare a stupirci di fatti semplici”. Ci sono due nuclei in questa frase, imparare e stupirci. Sullo stupore c’è poco da dire, soprattutto avendo di fianco Marco sappiamo come centrale sia la nozione di stupore, la questione importante è imparare, dunque lo stupore è qualcosa che si può imparare e che noi abbiamo il dovere, la responsabilità di insegnare. Ma come si fa a insegnare lo stupore? Marco mi aveva raccomandato in questa occasione di cercare di far ricorso alle mie esperienze personali, allora voglio molto brevemente dirvi una cosa che mi è capitata quando ho dovuto cercare di spiegare a mia nipotina Federica, non sapeva neanche leggere, cosa voleva dire lo stupore. E’ difficile spiegare ai bambini cosa vuol dire stupore, non ti puoi collegare al telescopio di Hubble, non puoi parlare di teoria dei gruppi, mi è venuta tra le mani una esperienza che è stata l’unica probabilmente esperienza pedagogica fortunata della mia vita. Un cucchiaino di metallo, ho preso il cucchiaino di metallo girato con la convessità e ho fatto specchiare Federica. Le ho detto: ti vedi? Sì. Poi ho girato il cucchiaino, le ho detto: ti vedi? Sì, ma capovolta. Come è possibile? È uno specchio, il cucchiaino, lo giri, ti capovolge e lei c’è rimasta male. Dov’è il trucco? Ha voluto vedere il cucchiaino e poi ha provato con gli altri cucchiaini. Ecco lo stupore si può comunicare, si può comunicare se passi l’oggetto che lo genera. Giussani in una frase, anche questa che io tengo nella mia citoteca che ho in testa con le frasi che mi servono per proseguire, diceva: “il metodo per conoscere un oggetto è dettato dall’oggetto stesso, non può essere definito da me”. Ecco allora questa esperienza, di comunicare lo stupore, parte dalla constatazione che tu non stai comunicando una cosa tua, ma stai comunicando l’effetto dell’esperienza dettata dalla realtà, dall’oggetto su di te e devi presentare l’oggetto. Se fai questo chi ti sta di fronte condivide lo stupore, quindi insegnare lo stupore è possibile ed è un dovere per noi. Seconda cosa, la scienza è vero ha delle fasi in cui procede in modo meccanico, deduttivo, secondo i calcoli. Sappiamo che il libro della natura è scritto con i numeri, dunque noi usiamo i numeri per dedurre alcuni fatti, però non è possibile che la scienza sia solo una cascata di conti, se fosse così vorrebbe dire che tutto è già nelle premesse. Noi non vogliamo dire questo, vogliamo dire che la scoperta è veramente l’incontro con un fatto totalmente inaspettato, l’imprevisto è la garanzia che possano esistere scoperte e dell’imprevisto noi facciamo esperienza quotidiana. Anche in questo caso vorrei fare un esperimento: voi come mai siete qui oggi, adesso in questa stanza, e come mai siamo qua noi tre? Guardate, Marco Bersanelli e il professor Nelson hanno scritto libri fantastici, se voi foste qui solo per sapere quello che noi pensiamo comprereste i loro libri, forse anche i miei, con qualche, se avete proprio tanti soldi, ma insomma. Ma voi siete qui perché vi aspettate che succeda qualcosa, e una cosa è già successa, il fatto che siete qui, ci siamo trovati, c’è il mare a pochi chilometri, col caldo che fa era meglio essere immersi nell’acqua, però siamo qua e noi qui ci aspettiamo qualche cosa di imprevisto, beh probabilmente qualche cosa di imprevisto positivo, non che cadrà la sedia insomma, situazioni di questo tipo, ma qualcosa di imprevisto vuol dire che voi vi aspettate di portare a casa una idea nuova, un’idea nuova che nasca anche dalla sola constatazione del fatto che noi siamo qui, adesso, in questo momento. Dunque in questo senso l’apertura all’imprevisto è la giustificazione della speranza del metodo scientifico, senza di questo noi non possiamo procedere. Allora abbiamo l’obbligo di insegnare a stupirsi di fatti semplici, l’imprevisto e poi c’è un terzo componente della scienza che a me piace mettere in evidenza e consiste nel fidarsi. Anche in questo caso, scusate, io uso uno stile un po’ particolare, io non sono un grande inventore, so rubare molto bene agli altri e prendere spunti. Vi dico questo perché la citazione che sto per fare sarà molto evidente, ma vorrei darvi questa sensazione: quando una persona apre il laboratorio alla mattina, che sia di biologia, che sia di fisica, o apre anche solo un quaderno di matematica, non rifà la scienza da capo. Tu quando inizi a far scienza devi fidarti di qualcosa che ha detto qualcun altro prima, non è possibile rifare da capo la scienza, non è umanamente, fisicamente, psicologicamente plausibile. Sempre nel senso religioso che evidentemente è una miniera di riferimento per osservazioni anche di questo tipo, si dice questo: “se l’unica ragionevolezza fosse nell’evidenza immediata o personalmente dimostrata, l’uomo non potrebbe più procedere, perché ognuno dovrebbe rifare tutti i processi da capo, saremmo trogloditi”. Quello che voglio dire è molto semplice in realtà, cioè che per far scienza bisogna imparare a fidarsi, è necessario imparare a fidarsi. In questo senso la qualità del metodo scientifico non si discosta dalla qualità del metodo che noi utilizziamo per vivere anche i rapporti umani e non soltanto quelli della fede. Lasciatemi riassumere brevemente questa domanda così toccante che ha posto Marco: se la scienza non viene vista come risposta alla realtà, dove l’oggetto viene prima di me, apertura all’imprevisto e impresa accessibile alla cooperazione, allora la scienza cessa di essere un metodo e diventa solo sostanza di una ideologia.

EDWARD NELSON:

Sedici anni fa fu scoperta un’opera inedita, un romanzo inedito di Jules Verne, Paris au XXe siècle, scritto nel 1863. Verne dipinge la vita in Francia sotto Napoleone V, i cittadini vivono in grattacieli con l’aria condizionata, hanno automobili a benzina, hanno l’elettricità e comunicano per telefax, tutto questo scritto nel 1863. C’è la pace universale ma il romanzo è tenebroso il più pessimistico lavoro di Jules Verne ed è per questo che l’editore aveva rifiutato di pubblicarlo. In questo incubo di Verne tutti i valori sono economici, tecnologici, commerciali, i lavori di Balzac e Hugo sono soppressi e dimenticati, chi vuole essere scrittore o musicista viene umiliato. Ebbene Jules Verne sarebbe l’ultimo a disprezzare la scienza, questo romanzo è una distopia, cioè una visione pessimistica del futuro, non a causa dei benefici tecnologici della scienza, ma a causa della perdita dei valori umani, compresi i valori umani della scienza. Il ruolo della scienza nella formazione di chi non diventerà scienziato dovrebbe insegnare e celebrare questi valori, questa è la parte umanistica del ruolo della scienza nella formazione di chi non diventerà scienziato; ma c’è anche un altro ruolo importante nell’educazione di ogni cittadino, e cioè di imparare a distinguere la scienza dalla pseudoscienza. Non è possibile essere esperti in tutti i soggetti necessari per rispondere alle domande quali: è pericoloso al cervello l’elettromagnetismo del telefonino? È pericolosa qualche modificazione genetica del cibo? Quale cura per un certo tipo di cancro si dovrebbe scegliere? È meglio esplorare il sistema solare con razzi senza uomini o per meglio dire senza esseri umani? È essenziale avere una comprensione del metodo della scienza per valutare le dispute su queste domande e per distinguere i ragionamenti razionali da quelli basati soltanto sull’emozione o il vantaggio economico di qualche fazione, ed è necessario avere una comprensione dei metodi di valutare la probabilità di un certo esito.

MARCO BERSANELLI:

Bene, passiamo alla seconda prospettiva, e la domanda che vorrei fare è questa: la scienza secondo voi è sufficiente all’uomo? Ancora Nicola Cabibbo in una intervista nel 2005 diceva: “la scienza è incapace di dare risposta alle domande ultime a riguardo del perché le cose esistano e circa il loro scopo”. Sant’Agostino, citato in quel famoso discorso che il papa non fece alla Sapienza, disse che “il semplice sapere rende tristi”. Ecco, qual è il vostro commento a queste affermazioni, secondo quello che è la vostra esperienza personale e scientifica?

ANDREA MORO:

Sì, se noi partiamo da quello che dicevo prima e cioè che la scienza è un metodo, la scienza non può contenere i fini, non può dare una risposta alla domanda perché vale la pena far scienza. Certamente quello che ha detto Edward prima e quello a cui alludevi tu sull’uso del microfono è ovvio, la scienza ci serve perché migliorare la tecnologia nell’ambito delle comunicazioni, della medicina è certamente utilissimo, ma senza dubbio l’uomo è dotato di una curiosità naturale. In questo caso c’è questo pezzettino, questa citazione da Dante, che tra l’altro coincide con questa mostra straordinaria che c’è quest’anno al Meeting, proprio del canto XXV, dove Ulisse dice: “né dolcezza di figlio né la pieta del vecchio padre né il debito amor lo qual dovea Penelope far lieta vincer poter dentro di me l’ardore ch’io ebbi a diventar del mondo esperto”; l’ardore, un fuoco che ti prende, una voglia che ti porta a voler conoscere. Va bene, d’accordo, abbiamo il fuoco, abbiamo la voglia, ma perché non è folle, perché non è una perdita di tempo? Potrebbe benissimo esserlo, potrebbe essere una passione cieca, allora il mio punto di vista, la mia esperienza è che io mi trovo di fronte a una specie di gioco celebrale inutile, tutte le volte che io escludo me dal campo della ricerca. Se io non rendo il metodo e l’oggetto commensurabile con le mie domande ultime, la scienza diventa qualcosa della quale prima o poi sono sicuro che mi stuferò, ma questo semplicemente perché io sono affezionato a me e ho il diritto e il desiderio di sapere che cosa sono venuto a fare al mondo, e quali sono i modi per cui io possa realizzare la mia felicità. Guardate, è ovvio, il contro esempio che si può fare: si va bene, ma se studi le equazioni derivate parziali dopo perché sei più felice? Beh, perché può essere che se tu decidi di impiegare la tua vita per fare una operazione di questo tipo, vuol dire che poni come ipotesi la possibilità che il tuo modo di capire la realtà corrisponda al mondo e già questo costituisce una base fiduciaria per così dire della vita, cioè una rappresentazione mitica dell’impulso a conoscere se stessi che, secondo me, sul quale, secondo me, vale la pena di riflettere. Voi tutti conoscete più o meno la storia dell’Edipo re, ad un certo punto Edipo mentre sta cercando di capire qual è la causa della pestilenza, chi è colpevole di questo disastro che sta accadendo nella sua città, dice: “venga quello che deve, ma voglio conoscere la mia origine anche se fosse umile. Se tale è la mia origine io non posso mutarla ma perché non dovrei cercare di conoscerla?” La ricerca di Edipo è la ricerca di un colpevole ma che riguarda se stesso, cioè si mette al centro di questa ricerca, dunque secondo me se noi scartiamo noi e le nostre domande dalla ricerca, arriviamo a una formula subdola di nichilismo che si ammanta invece di onnipotenza. Voglio fare una citazione da un testo che rappresenta per me forse l’apice di questa forma di nichilismo, il testo è un testo famosissimo, è scritto da Jacques Monod, Premio Nobel per la Medicina e la fisiologia nel 1970, si intitola Il caso e la necessità, molti di voi lo conoscono, quindi scusate se sono ridondante però, guardate la conclusione, sono dieci righe ma voglio condividerla con voi. Alla fine del discorso sulla mutazione genetica, su come il DNA si è formato dice: “è la conclusione a cui necessariamente conduce la ricerca dell’autenticità” necessariamente dice, “l’antica alleanza è infranta, l’uomo finalmente sa di essere solo nell’immensità indifferente dell’universo da cui è emerso per caso, il suo dovere, come il suo destino non è scritto in nessun luogo, a lui la scelta tra il regno e le tenebre”. Condivido solo l’ultima frase, solo che io scelgo un altro regno e non le tenebre; capire di essere solo nell’immensità dell’universo indifferente, semplicemente non corrisponde alle mie esigenze e alla mia esperienza della quotidianità. Se la scienza diventa constatazione del nulla, se diventa eliminazione del campo di ricerca di me stesso e delle mie domande, diventa testimonianza di morte semplicemente. Che cosa centro io come linguista in questa storia, che cosa posso portarvi, che cosa posso raccontare di quello che ho vissuto? Ovviamente io sono una briciola in una storia complessiva, la storia della linguistica sapete inizia nel IV secolo a.C., quindi certamente i miei contributi sono del tutto marginali e finali nel senso cronologico, però abbiamo assistito negli anni cinquanta alla nascita di un cambiamento totalmente inaspettato. Fine degli anni cinquanta, diciamo, metà degli anni cinquanta, gli Stati Uniti avevano accumulato e anche parte degli europei, un enorme quantità di informazioni sulla trattazione dei codici segreti e della struttura dei codici in generale. Questa sapienza, questa conoscenza dei fatti non viene sprecata, viene utilizzata per cercare macchine che traducano da una lingua all’altra. Bar-Hillel, un grande logico israeliano che lavorava a Boston, in realtà comunque anche a MIT nel settanta, scrive questa frase che testimonia l’atmosfera che si condivideva in quegli anni, dice: “c’era al laboratorio” parla di un laboratorio dell’elettronica dell’MIT “la convinzione generale e irresistibile che con le nuove conoscenze di cibernetica e con le recenti tecniche della teoria dell’informazione si era arrivati all’ultimo cunicolo verso una comprensione completa della complessità della comunicazione nell’animale e nella macchina”. I giochi erano fatti, l’idea era, basta poco, basta soltanto aggiungere qualche particolare e poi noi abbiamo macchine, si dice sempre che quello che gli americani volevano era una macchina che traducesse la Pravda in inglese senza passare attraverso un russo. A un certo punto accade una cosa, questo giovane linguista, allora giovane, prende in mano le strutture matematiche che erano per chi se ne intende catene marcoviane cioè grammatiche a strati finiti, questo è il termine tecnico, e prova a vedere se si adattano bene alle lingue naturali. Semplicemente no. Le lingue naturali hanno una proprietà che non si adatta minimamente a questi strumenti, questa proprietà era sorprendentemente una proprietà che già Cartesio aveva riconosciuto ma che in qualche modo non era riuscito ad affrontare, perché non aveva gli strumenti matematici adatti, era la capacità di costruire strutture infinite ripetendo regole grammaticali applicate a se stesse. Vi faccio un esempio molto, molto semplice, anzi ne faccio due: io posso dire “Gianni corre”, “un amico di Gianni corre”, “il fratello di un amico di Gianni corre”, “la sorella di un fratello di un amico di Gianni corre”, non so se avete tempo da perdere, ma insomma potrei andare avanti molto in questo senso, capite molto bene che non c’è limite. Sapete, c’è una cosa che la sintassi ha in comune con la matematica e probabilmente anche con la musica, ma non vorrei toccare la questione della musica, da piccoli i bambini un po’ sensibili come me giocavano a trovare il numero più grande, arrivava sempre un altro e diceva più uno, e allora o andava a botte o si giocava a biglie, cioè la matematica contiene la nozione di successore, non esiste il numero più grande. Bene, pensateci bene, ma non esiste la frase più lunga, noi esseri umani abbiamo questa capacità, reiterando regole su se stesse possiamo costruire frasi di lunghezza infinita. Questa scoperta cambia totalmente lo scenario, è veramente una scoperta totalmente nuova, non c’era nelle premesse e dà almeno due conseguenze. Prima conseguenza: si scopre che nessun altro essere vivente è in grado di avere regole di questo tipo. Guardate, quando io dico questa cosa c’è sempre qualcuno che mi dice, va bene, ma abbiam controllato tutti gli animali, non lo so, si fa come si fa nella scienza, tu devi per forza avere un campione ragionevole, per quello che si sa, le cose stanno così. Sapete ai congressi delle società internazionali di scienza di solito c’è un momento in cui c’è una specie di conferenza plenaria, in cui qualcuno parla e certamente sceglie una specie di tema ecumenico, cioè un tema che in qualche modo non tocchi delle posizioni particolari di qualcuno. Il tema scelto due anni fa da Steve Anderson, professore all’università di Yale, fu proprio la constatazione che soltanto gli esseri umani hanno grammatiche capaci di manipolare l’infinito. Allora guardate che cosa succede nella testa di un linguista, per altro agnostico, che conclude una famosissima recensione di un libro in questo modo: “il fatto che tutti i bambini normali” – vedete qui entrano i bambini nella linguistica, prendete un qualsiasi testo dell’Ottocento, nessun linguista tedesco comparativo avrebbe nominato un bambino – “il fatto che tutti i bambini normali acquisiscano grammatiche praticamente comparabili di grande complessità, con una notevole rapidità, suggerisce che gli esseri umani siano in qualche modo progettati in modo speciale per questa attività, con una capacità di trattare con i dati e di formulare ipotesi di natura e complessità sconosciute”. Chomsky anni dopo dirà: “questa parte costituisce il nucleo del linguaggio ed è largamente un mistero”. E allora cosa fare? Ci si arrende, si contempla il mistero, lo scienziato si ferma? No, in tanti casi si è riusciti ad applicare questa intuizione e a scoprire cose nuove. Ne nomino solo due. Chi studia l’acquisizione del linguaggio dei bambini, se parte dal presupposto che noi abbiamo una guida, in qualche modo, che precede l’esperienza, siamo progettati in modo speciale, dice appunto Chomsky, riconosce un fatto che probabilmente nell’esperienza comune sta sotto gli occhi di tutti. I bambini è vero fanno degli errori, ma non fanno tutti gli errori concepibili, i bambini sono delle macchinette analogiche, lo siamo stati tutti noi un tempo, se sentono vendere venduto dicono pingere pingiuto! Meno male, perché vuol dire che sanno costruire una relazione analogica, errori di questo tipo ovviamente vengono corretti dall’ambiente. Ma nessun bambino sistematicamente inverte l’articolo col nome, e dice “mamma la fa pappa la”, non ci sono, non ci sono attestati errori di questi tipi, notate che esistono lingue come il basco e il rumeno in cui effettivamente l’articolo segue il nome, quindi non è inconcepibile, semplicemente nel sistema che precede l’esperienza hai delle istruzioni che bloccano alcuni tipi di errori. Il secondo filone di ricerca che a me personalmente ha coinvolto e appassionato riguarda il cervello. Io mi sono trovato per caso a condividere la mia esperienza universitaria con un gruppo di neurologi, in particolare con Stefano Cappa, con cui poi sono diventato amico, e succede sempre che le scoperte più importanti avvengono probabilmente di fronte a un caffè, o anche a una birra, ma se bevo la birra poi dormo e quindi le scoperte non vengono, insomma, la domanda è stata proprio questa: ascolta Stefano, chiedevo a lui, ma quello che so io di linguistica, ci sta con quello che sai tu del cervello? La risposta è stata: non lo so, vediamo. E allora ci è venuto in mente di fare un esperimento che poi è stato per me personalmente l’innesco a una serie di riflessioni che mi hanno portato a raccontare questa cosa anche agli altri e che non ci sarebbe stato senza quel caffè e quel cucchiaino, però non l’ho usato il cucchiaino con Stefano. L’idea è questa, se è vero che noi abbiamo una guida nel cervello che ci prepara ad apprendere un certo tipo di grammatica, cioè le grammatiche che contengono strutture infinite, questa guida è frutto di una convenzione, è frutto di arbitrarietà o del caos? Come vorrebbe Monod quando ci dice che noi siamo soli nell’indifferenza dell’universo? Allora ci è venuto in mente un esperimento che forse già a voi è venuto in mente, abbiamo semplicemente provato a costruire delle grammatiche impossibili. Vedete, se noi avessimo studiato il sistema digestivo e non avessimo potuto esplorare l’interno dell’addome e i componenti che portano a digerire una frittata, cosa avremmo dovuto fare? Provare a costruire una frittata al cherosene, una frittata ai peperoni, e con gradi diversi di possibilità avremmo visto le reazioni del corpo a questi nuovi intrugli. Noi abbiamo costruito una grammatica al cherosene, una grammatica indigeribile, una grammatica che conteneva regole impossibili, e il risultato è stato molto chiaro. Quando il cervello umano apprende grammatiche che non hanno la forma comune delle grammatiche di tutte le lingue parlate sulla terra, i circuiti cerebrali che di solito si utilizzano per apprendere il linguaggio si spengono, il cervello al di là di ogni imposizione convenzionale o culturale, setaccia le grammatiche e sa già dove andare. Voi dite sì, è poco di fronte al mistero del linguaggio nella sua complessità stabilire questi limiti così sottili, questi confini di Babele, dove Babele è il prototipo della confusione, è molto poco, però per quanto poco, certamente ci aiuta a non confondere unicità con solitudine nell’universo indifferente, grazie.

EDWARD NELSON:

Secondo me la prima cosa è dire che la scienza stessa è ben più del semplice sapere.

Siamo scienziati, poniamo la domanda se il semplice sapere ci fa tristi, ho la prova empirica. Ho trovato un oracolo che risponde correttamente a ogni domanda che riguarda un problema aperto della scienza. Eccolo qui ( viene mostrato un orsacchiotto di peluche ndr.)

Bisogna precisare che non è onnisciente, a volte si sbaglia sui fatti già conosciuti, ma conosce l’ignoto senza possibilità di errore. Ecco il problema più importante della matematica: è vera l’ipotesi di Riemann? Ha detto sì. E’ il problema aperto più importante dell’informatica P=np? Ha detto no. Il problema aperto più importante della fisica ad alta energia, esiste il Bolzone di Egs? Sei sicuro? Ha detto no.

Marco vuoi proporre una domanda sulla cosmologia? Una domanda con una risposta sì o no.

MARCO BERSANELLI:

Esistono i modi B della polarizzazione della C and B?

EDWARD NELSON:

Ha detto no. Una domanda sul rapporto fra la linguistica e le neuroscienze.

ANDREA MORO:

Sai parlare?

EDWARD NELSON:

Ha detto sì. Bene, ora sappiamo, siamo tristi o forse no, ma non siamo soddisfatti. Forse c’è qualche scettico qui che non crede che questo orsino sia un oracolo genuino, non importa. Se ci fosse un tale oracolo, non saremmo soddisfatti: quello che sto tentando di dire è che il semplice non basta nemmeno per la scienza stessa, senza parlare della persona umana nella sua integrità. Cosa manca? Che altro c’è nella scienza? Nel semplice sapere manca la gloriosa avventura di fare la scienza, di sbagliare, di provare un’altra via, di lottare contro l’ignoto, di collaborare con i colleghi, di scoprire, inventare, rimanere stupiti al momento di intravedere qualche cosa di veramente nuovo, mai visto prima. E alla fine, se siamo fortunati, fare un passo avanti, che forse sarà fatto da altri nella ricerca della verità.

MARCO BERSANELLI:

Veniamo all’ultima domanda nel tempo che ci resta, quindi cerchiamo di essere magari sintetici. Volevo porre questo: la nostra comune mentalità, in cui siamo, vede nella dimostrazione scientifica e nella dimostrazione matematica, in fondo, l’unica via autorevole che ci permette di conoscere la realtà. Io volevo chiedere a loro cosa ne pensate di questo approccio e quali rischi vedete in questa impostazione? Qual è il ruolo d’altra parte che la scienza, il nostro lottare con il mistero della conoscenza, dell’ignoto può avere nel nostro rapporto con la verità ultima, con il nostro desiderio di conoscere la bellezza e la verità?

ANDREA MORO:

Due cose, molto brevi.

La questione sulla bellezza voglio affrontarlo in disparte.

Voglio soltanto riflettere su due punti.

Abbiamo detto certamente la dimostrazione meccanica, algoritmica, matematica della realtà è un ingrediente essenziale dell’erudizione. Ma se noi abbiamo condiviso l’idea che la scoperta scientifica accade per l’imprevisto, è evidente che noi non possiamo immaginare che questo sia l’unico ingrediente possibile. Tra l’altro succede spesso, per esperienza, che tutte le volte che il mondo scientifico enuncia la chiusura di un programma, il giorno dopo si devono rifare le valigie e ripartire. Alla fine del 1800, Maison scrisse: “Sembra probabile che la maggior parte dei grandi principi sottostanti alla fisica siano stabiliti in modo solido e che ulteriori avanzamenti debbano essere cercati principalmente nell’applicazione rigorosa di questi principi”. Morale: facciamo le valigie, lasciamo soltanto i dettagli degli ultimi elementi decimali nelle funzioni. E non è vero niente. Qualche anno dopo, la fisica ha affrontato le due più grosse rivoluzioni recenti, quella della relatività e quella della meccanica quantistica. Stessa cosa quando si è provato a dire che il linguaggio umano era riducibile ad un algoritmo che potesse essere utilizzato per programmare una macchina. Certamente questo non è vero.

C’è un altro aspetto però più sottile, sul quale io non son tanto sicuro, però voglio comunicarvelo a tutti i costi, perché mi trovo spesso a dover difendere una posizione che viene data per scontata in molti circoli scientifici. A me capita spesso, non so se a voi capita la stessa cosa, quando ti trovi di fronte a pranzo, insieme a dei colleghi scientifici, di sentirti dire: “Certo, tu non crederai nella Resurrezione!” E tu dici “E se ci credessi?” “Ma come fai a crederci?, non è ripetibile! L’esperimento ha intrinsecamente l’elemento di ripetizione come garanzia del reale”. Allora, io – ovviamente non tratto questo problema qui adesso – però io dico: “Ah, sì, ah tu mi dici, caro Paolo che io non posso credere in qualcosa che non è ripetibile. Allora per me tu non esisti, perché non capisco come tu possa essere concepito come qualcuno ripetibile”. Grazie dell’applauso. Non avete idea di come mi ricorderò questo applauso le prossime volte, davvero. Perché è così, perché io mi voglio difendere, io non rinuncio ad essere scienziato, ci credo, applico il metodo matematico, ma mai direi che soltanto le cose ripetibili esistono. E dunque su questo è chiuso.

Adesso la questione della bellezza. Io lo so che sulla questione della bellezza, io ed Edward la pensiamo diversamente. Può darsi che questo dipenda dai diversi campi in cui siamo. Voi tutti avete certamente studiato una grammatica di una qualche lingua. Le grammatiche contengono una roba che si chiama ‘eccezioni’, che servono semplicemente per far diventar matti, perché dici: “C’era così un bello schema, e poi, porca miseria, l’accusativo di quello là non segue la cosa”. La cosa interessante, è che probabilmente -noi abbiamo un po’ discusso – la matematica non include la nozione di eccezione, non c’è.

C’è la singolarità, però non c’è l’eccezione, nel senso proprio. Quindi questo può darsi che sia uno spartiacque tra le nostre discipline.

Adesso lasciatemi giocare un colpo bassissimo. Vi cito qualcuno e voi dovete indovinare chi è.

Dice: “Mi sono scrupolosamente attenuto al precetto del grande teorico Boltzmann, che cioè la questione dell’eleganza va lasciata ai sarti e ai calzolai”. Albert Einstein, 1920.

Ma questo perché lo dico? Perché se è vero che la simmetria, la semplicità, l’eleganza fanno gola – cioè tu preferisci una formula che sia simmetrica, elegante e semplice – comunque l’aderenza alla verità, la capacità di prevedere dei fatti deve prevalere. Meglio una formula brutta, ma vera, che una brutta, ma falsa. Questo però non significa che in campi come la matematica, dove la simmetria è un ingrediente dell’oggetto di realtà, non possa diventare una guida. E volendo fare un passo indietro rispetto a quello che ho detto, non è vero che in alcuni casi, in linguistica la nozione di semplicità non è stata utilizzata come elemento sostanziale per decidere da una teoria all’altra, è avvenuto infatti quando l’apprendimento del linguaggio dei bambini è diventato un ingrediente: le grammatiche devono essere semplici, perché devono essere apprendibili. Ma su questo ci sarebbe molto da dire. Una grande pensatrice cattolica, Madeleine Delbrêl, dice “Se siamo chiamati a semplificare ciò che sembra complicato, non siamo in compenso mai chiamati a complicare ciò che è semplice”. Il che mi sembra molto bello.

Allora io voglio solo concludere così questa occasione unica che mi è stata data da voi, da Marco, da chi partecipa: se la scienza cessa di essere un metodo e vuole proporre i fini, se la scienza esclude me e se la scienza mette la bellezza al centro, al posto della verità, allora davvero la scienza si qualifica come un’ideologia, cioè come l’oppio dei popoli.

EDWARD NELSON:

La scienza deve essere razionale, tutto ciò che è scienza è razionale, ma purtroppo si sente spesso che dunque tutto ciò che è razionale è scienza. Questo errore elementare della logica sarebbe buffo se non fosse l’opinione di molta gente intelligente e se non fosse distruttivo dei valori umani. Qui non si tratta della scienza, ma dello scientismo, una nuova religione. Una volta, un collega mi ha detto: “Ed, tu sei la persona più razionale che abbia mai conosciuto. Lo trovo sbalorditivo che tu credi in Dio!”. Per discutere il ruolo della scienza e della matematica nella ricerca umana di verità ultima, bisogna a mio parere distinguere entro scienza e matematica. Le verità delle scienze hanno un periodo di dimezzamento corto e, a rischio di provocare il mio carissimo amico Marco, soprattutto nella cosmologia, che sembra cambiare strada ogni dieci anni.

MARCO BERSANELLI:

Perché andiamo veloce…

EDWARD NELSON:

Nella matematica, invece, si lavora ancora su un problema che è rimasto aperto da duemilacinquecento anni. La differenza è che la scienza cerca la verità del mondo fisico, il criterio di certezza è l’esperimento. La matematica è la costruzione di modelli astratti, il criterio di certezza è la dimostrazione. Ma tanto la matematica, quanto la scienza han poco a che fare con la ricerca umana di un’ultima verità, a mio parere. Sono discipline nobili, alle quali si può senza vergogna dedicare una vita intera di lavoro, ma non sono i soli sentieri da seguire nella ricerca della verità. Per quanto riguarda la bellezza, è stata di una importanza capitale nella fisica, non dico nella scienza in genere, ma certamente nella fisica. In un’intervista col grande fisico Paul Dirac, gli è stato chiesto: “Il suo lavoro è stato guidato da nozioni bellezza?” Ha risposto: “Sì, moltissimo”. Ma la bellezza forse non è mai l’ultima, ma sempre presente.

William Blake ha scritto: “Vedere il mondo in un granello di sabbia e il cielo in un fiore selvatico, tenere l’infinito nel palmo della mano e l’eternità in un’ora”.

MARCO BERSANELLI:

Concludiamo questo bellissimo incontro con Ed e con Andrea, che tra l’altro non si conoscevano tra di loro e adesso, come avete visto, è iniziato un rapporto attraverso la preparazione di questa chiacchierata, che è un altro passo di questa trama di rapporti che il Meeting favorisce, rende possibile in qualche modo. Abbiamo sentito testimoniata la grandezza, il fascino della ricerca scientifica, simultaneamente alla sua non autosufficienza. Abbiamo visto come la conoscenza scientifica, tecnologica offra una speranza di bene, un contributo di verità, ma non assicurino la felicità. La scienza non basta all’uomo, come del resto non gli basta il sapere filosofico o il sapere teologico. Ed mi ha colpito tantissimo quando diceva: “Il sapere non basta neanche alla scienza stessa”. Appunto il semplice sapere rende tristi. E’ vera e drammatica questa affermazione, per tutti noi, non è per gli altri. C’è un tratto profondo di quella tristezza che io credo ci accomuna tutti, perché la nostra esigenza di felicità, di verità, per sua natura ha un orizzonte che è sconfinato, che non si può chiudere dentro i limiti di qualunque conquista conoscitiva o applicativa. Benedetto XVI, nel 2006, proprio alla Pontificia Accademia delle Scienze, ha detto in una battuta: “La scienza, pur dando con generosità, dà solo quel che può dare”. E di nuovo riprendo quel bellissimo spunto di Andrea. Non può dire nulla a riguardo di ciò che è unico, come la singola persona, non può dire niente se non a riguardo di ciò che è ripetibile. Comunque si capisce la parzialità, nello stesso tempo la generosità di questo modo di interpretare il reale, di conoscerlo. E continuava Benedetto XVI: “L’uomo non può riporre nella scienza, nella tecnologia una fiducia così radicale e incondizionata da credere che il progresso scientifico e tecnologico possa spiegare tutto e rispondere pienamente alle sue esigenze esistenziali e spirituali, cioè a ciò che l’uomo propriamente è”. Ma, appunto questa natura illimitata della nostra esigenza di verità è qualcosa che ci caratterizza. Noi siamo fatti per l’infinito, nessuna conoscenza parziale ci soddisfa, come ha detto lui. Così, io direi, proprio concludendo, che quella vena di tristezza, che insieme alla gratitudine, allo stupore accompagna ogni nostra esperienza di scoperta o di nuova conoscenza, quella vena di tristezza, insieme alla gratitudine è un invito a renderci conto della natura irriducibile del cuore umano, della natura infinita della nostra esigenza. Grazie.

(Trascrizione non rivista dai relatori)