Chi siamo

INVITO ALLA LETTURA

La P38 e la mela. Una presenza cristiana a Roma negli anni di piombo

Presentazione del libro di Saverio Allevato e Pio Cerocchi (Ed. Itaca). Partecipano: gli Autori; Roberto Formigoni, Presidente Regione Lombardia.

A seguire:

Edith Stein. La grande figlia d’Israele, della Chiesa, del Carmelo

Presentazione del libro di Francesco Salvarani (Ed. ARES). Partecipa: Ulrich Dobhan, Provinciale dei Carmelitani della Germania.

A seguire:

Afghanistan, ultima trincea

Presentazione del libro di Gian Micalessin (Boroli Editore). Partecipa l’Autore, Giornalista.

Introduce Camillo Fornasieri, Direttore del Centro Culturale di Milano.

CAMILLO FORNASIERI:

Il primo libro di Itaca di Saverio Allevato e Pio Cerocchi dal titolo La P 38 e la mela è la prima proposta. Abbiamo con noi gli autori e Roberto Formigoni al quale cedo la parola.

ROBERTO FORMIGONI:

Grazie perché voglio rivivere l’esperienza dei primi Meeting in cui facevo il presentatore ed era un’esperienza straordinaria. Credo che nel primo Meeting, quello mitico, di 29 anni fa, la prima edizione, avrò presentato una quindicina di incontri, un paio al giorno, non eravamo in molti allora, ed era molto bello. Ora faccio solo il presentatore e l’introduttore ad un carissimo amico che è Saverio Allevato, in attesa che arrivi anche il co-autore Pio Cerocchi che ha accettato di dialogare con lui per mettere insieme questo libro veramente affascinante, molto documentato dal punto di vista dei manifesti, dei volantini, su un pezzo della nostra storia italiana e molto interessante come avventura personale e comunitaria. Questa è la storia di Saverio, dei suoi amici, della comunità di Roma, delle sue esperienze che hanno caratterizzato la nostra gioventù. Fra l’altro io e Saverio siamo stati protagonisti del Movimento Popolare nei primissimi anni della sua vita e questo è anche il motivo che mi ha spinto a scrivere una brevissima prefazione al libro stesso, che ha soltanto lo scopo di un gesto d’affetto e di una testimonianza.

La frase con cui si apre questo libro, che è straordinaria, la sintesi del libro stesso, è a p. 15. Esprime la forza straordinaria di molti amici chiamati a rappresentare, non per nostri meriti, ma perché cosi è andata la storia, una forza popolare straordinaria, capace di mettere, in quelle elezioni amministrative romane del 1976, 40.000 voti di lista della DC per un giovanissimo esordiente, Marco Campaniano. Quindi nell’universo politico rappresentavamo, lui ed io, una potenza assoluta, che all’esordio in politica sbancava le correnti tradizionali fortissime e “scafatissime” del Partito di maggioranza relativa. La forza e nello stesso tempo la non consapevolezza di sapere che quei voti non eran nostri, come Saverio aveva risposto al suo interlocutore. Questo libro è la testimonianza di un’avventura personale, che si intreccia con un’avventura di popolo di una straordinaria forza e realtà popolare di base, che si esprime anche in politica e che attraversa mille vicissitudini. Grazie, Saverio, per averci regalato questo libro. A te la parola.

SAVERIO ALLEVATO:

Io vorrei dire solo alcune cose molto semplici ed essenziali. Innanzitutto grazie a te, Roberto, che hai fatto la prefazione ed in particolare a Pio, perché questo libro nasce da un incontro, nel senso che è stato lui a spingermi in questa avventura. Nel senso che continuava a dirmi: non si capisce che cosa sono stati gli anni ’70, a Roma, ma non solo. Ed ha continuato con questo ritornello. E detto da un amico che veniva dalla Fuci, dall’Azione Cattolica, mi ha impressionato insieme ad un altro fatto, quello di vedere nelle librerie delle pubblicazioni a non finire sugli anni di piombo, ma senza che si parlasse mai dell’esperienza che abbiamo fatto in quegli anni lì. Tutti i libri di ex brigatisti e sessantottini di cui la maggior parte, guarda caso, ha pagato poco per quello che hanno vissuto, e li ritroviamo oggi altissimi dirigenti pubblici o giornalisti affermati o professori universitari che imperversano sulle cattedre. Ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata vedere in libreria un libro di Andrea Piccardi, docente universitario di Storia Contemporanea all’Università di Perugina, che parlava della Chiesa di Roma dal 1969 al 1976. Su CL c’erano due righe che riportavano l’attentato a Lucio Brunelli da parte di una banda di fascisti alla Sapienza. Allora ho chiamato Pio e gli ho chiesto di fare il libro insieme. Ed abbiamo iniziato proprio attraverso un dialogo, tra me e lui.

La seconda questione è quella che accennava già Roberto. Questa non è la storia di Pio e Saverio. Questa è la storia di una generazione, di tante ragazze e ragazzi, ormai adulti, con i capelli anche bianchi ed i figli già grandi, che sono venuti dalle parti più disparate e si sono ritrovati insieme non perché era gente coraggiosa, anzi. Non eravamo coraggiosi, ce ne siamo accorti dopo, nel senso che quello che ci era stato annunciato ci aveva colpito. L’annuncio dell’esperienza cristiana, che attraverso la presenza e l’esperienza di Don Giussani e poi a Roma dell’inizio del Movimento con don Giacono è stata proprio a questo livello qui. Non avevamo il problema politico, culturale, sociale di rifare il mondo, di riformare la società o fare chissà che cosa. Avevamo solo un problema vero, che è la questione di fondo che dal 1968 era nata, per questo oggi non condivido in pieno questa critica spietata al ’68, perché c’è un aspetto del ’68 che è molto importante, che è questa voglia di tutta questa generazione di giovani di vivere una vita più vera, di dare più senso alla vita, di avere davvero un contenuto serio. Noi, questa cosa abbiamo avuto la grazia di incontrarla attraverso la comunità cristiana, quindi questa è la storia di un pezzo di Chiesa, è la storia di un popolo, non di alcune persone, ma di tanta gente che ha dato la sua giovinezza per questo. Quindi tutto quello che è accaduto dopo, è stata conseguenza di questo, e questo mi sembra molto importante ed attuale oggi, tanto è vero che con Pio su questo io ci ho discusso sempre parecchio, cioè sul fatto che il problema non è la cultura cattolica, la politica cattolica o queste cose qui, il problema è recuperare fino in fondo l’essenza dell’esperienza cristiana che stiamo facendo, cioè la possibilità di continuare anche oggi ad essere testimoni dell’avvenimento di Gesù Cristo, poi tutto il resto è conseguenza. Tant’è che i 40.000 voti alle elezioni del ’76, ma chi se li immaginava? Noi siamo andati in giro, eravamo nel ’76 nel CLU credo 200-300 persone, forse. Non avevamo nemmeno il problema che dovevamo vincere, dovevamo riformare la DC, dovevamo fare chissà che cosa. Avevamo soltanto il problema di continuare ad utilizzare ogni mezzo e strumento che la storia ci dava per testimoniare questo avvenimento. Tanto è vero che siamo andati a ripescare amici, parenti per chiedergli i voti, ma nel chiedere i voti dovevamo raccontare quello che stavamo vivendo, quindi la richiesta di voto, la mobilitazione diciamo politica, elettorale era uno strumento per raccontare la nostra vita.

Terza e ultima questione, poi lascio, ce ne sarebbero tante da dire però il tempo è limitato, eccetera. Secondo me è stato proprio a questo livello qui che abbiamo costituito una alternativa vera, reale in quel periodo là. Noi lo abbiamo vissuto fino in fondo, a parte le cose che qui sono raccontate: il grave attentato a Lucio e a Gianni nelle prime elezioni del ’75, la morte di Mariano Romiti a causa delle Brigate Rosse, da cui poi deriva il titolo stesso del libro. Ho fatto dei flash di quegli anni lì, di tutto quello che accadeva a Roma, a Bologna, a Milano, le uccisioni. Stavamo veramente in un periodo da guerra civile, eravamo veramente in un periodo dove avevamo paura di entrare in Università. Io almeno mi ricordo che prima di entrare nel clima universitario o a Scienze politiche, uno si guardava sempre un pochino intorno, perché non sapevamo chi ci potesse essere, non è che avevamo la scorta come ha il Presidente oggi, noi andavamo in giro da soli con i motorini, con le macchine, anche lui però faceva così alla statale di Milano, alla Cattolica. Però la cosa importante è che, proprio perché era chiaro l’essenziale, cioè era chiaro che il desiderio che avevamo era quello di testimoniare l’avvenimento di Gesù Cristo, eravamo aperti al mondo. Il problema nostro non era di essere contro i compagni o contro i fascisti, ma era convertire qualche compagno e convertire qualche fascista, tanto è vero che poi ci siamo ritrovati con tanti amici che venivano proprio da quelle formazioni lì, quindi non era un problema di fare da argine a chissà che cosa o di andare contro qualcuno. Avevamo il problema di incontrare tutti, di incontrare gli uomini del nostro tempo e di convertirli, perché man mano che andavamo avanti, qui è la conseguenza, sorgevano le cooperative culturali, le cooperative abitative, cresceva l’attenzione al bisogno: noi eravamo pieni di studenti fuori sede, oggi qui ce ne sono tantissimi, anche napoletani, abruzzesi, pugliesi, campani, siciliani, calabresi, eravamo pieni di studenti fuori sede che avevano due problemi, amici miei, dove abitare e come mangiare. Se era vero l’essenziale che avevamo incontrato, non potevamo non iniziare a dare risposta a questi, ma non avevamo il problema di fare il programma politico per rispondere a queste cose qui, nasceva da questa solidarietà immediata che ci veniva dal vivere la fede in Cristo come fatto normale, come fatto semplice. Vorrei concludere, citando dei brani di ragazzi extraparlamentari. In quel periodo se ne sono suicidati moltissimi, li ho riportato proprio per far capire che abbiamo avuto una grande grazia dal Signore a essere cristiani, perché molti di noi, se non avessero incontrato il Movimento, avrebbero fatto la fine di questi amici, di questa gente; certo quelli tra di noi più sensibili, quelli che ci credevano veramente, perché quelli che facevano finta di crederci hanno fatto solo carriera, questo sia ben chiaro. Si dice in questo articolo: “non lo ha capito nessuno, neppure leggendo l’ultima lettera che Paolo ha scritto qualche settimana prima di morire – questo è uno dei ragazzi extraparlamentari che si è suicidato – Come stai? Male. Perché? Perché ho un lavoro di merda. No, ma non è solo questo. Perché non riesco ad avere un rapporto giusto con lei (la ragazza). No, ma anche questo non è tutto. Perché sono stufo di vivere. Anche questo non è esatto, però in fondo ci si avvicina sempre di più. Vorrei solo capire il perché di questa giostra di luce, di tenebre che ci gira intorno, che sono i nostri sentimenti, dove io mi perdo”. Ecco lui si è perso, a noi è stata fatta la grazia di non perderci, ma non per merito nostro, non perché eravamo più coraggiosi o più bravi, ma semplicemente perché il desiderio che ci portavamo nel cuore e che tutti gli uomini si portano nel cuore, abbiamo avuto la grazia di incontrare qualcuno che a quel desiderio ha dato risposta, a quel desiderio ha risposto in qualche modo. Questa cosa qui però bisogna portarsela sempre nel cuore, non è un problema di essere giovani o non giovani, è un problema che esiste da quando nasciamo fino a quando moriamo e da questo punto di vista credo che un’esperienza come la nostra debba avere attenzione solo a questo. Io infatti concludo il libro dicendo che dobbiamo continuare a essere il Movimento, cioè praticamente trarre lezione da quello che sempre ci ha detto Giussani: “Non siate mai quieti, siate sempre irrequieti ma non l’irrequietezza stupida, quell’irrequietezza che è la ricerca di senso, che è il verificare l’esperienza di fede che ci è stata proposta e verificarla fino in fondo, senza barare e senza bleffare”. Grazie.

ROBERTO FORMIGONI:

Saverio ma dicci una cosa sul titolo, La P38 e la mela, perché qui non tutti lo hanno letto.

SAVERIO ALLEVATO:

Allora un amico mi ha chiamato e mi ha detto: ma che c’entra New York con la P38? Gli ho dovuto rispondere: “Cretino, non è la grande mela, è la mela”. Allora da lì ho spiegato che la cosa nasce, chi lo ha letto lo ha visto, dalla testimonianza di una Laura Traghetti, ex terrorista, che nel suo libro L’infame dedica una pagina e mezza all’uccisione di Mariano Romiti, lui era un maresciallo della PS, del Casilino, veniva all’insegnamento nostro a Cinecittà a fare Scuola di Comunità, una persona eccezionale. Uno già cristiano che incontrando noi non è stato più solo, uno dei fondatori della CISL dei Poliziotti, del Sindacato di Polizia a Roma, nel Lazio. La mattina che lo uccisero, 7 Dicembre del ’79, compleanno del suo ultimo figlio tra l’altro, il brigatista che lo uccise prese la sua borsa credendo di trovarci l’arma di Ordinanza, la pistola da poliziotto, che avrebbe fatto comodo all’organizzazione, invece ci trovò solo una mela, che era il pranzo di Mariano. Allora lì è venuto in mente questo titolo. La P38 e la mela nasce da questo fatto concretissimo ma che è di grande simbologia, la P38 come simbolo che quando l’uomo vuole costruire una società più giusta a partire da se stesso, matematicamente costruisce una società ingiusta e violenta. Quando invece l’uomo parte dalla consapevolezza di essere limitato, perché il peccato è questo, è il limite che ci portiamo addosso, quando questa coscienza è chiara e la mela è il simbolo del peccato originale, allora forse veramente si inizia a costruire una società più umana e più giusta. Quindi La P38 e la mela ha questo significato sia dal punto di vista simbolico, sia dal punto di vista di questa storia concreta. Bellissima è poi anche la testimonianza che il brigatista fa a un collega di Mariano: Mariano morendo, non ha fatto altro che invocare la Madonna, è lo stesso brigatista che lo dice: “E’ vero, abbiamo sentito mentre moriva che invocava la Madonna”.

ROBERTO FORMIGONI:

Pio Cerocchi, giornalista, intellettuale, ricercatore, leader responsabile di movimenti cattolici, Azione Cattolica, Fuci, eccetera, eccetera, coautore e provocatore, come abbiamo sentito da Saverio, di questo libro. Innanzitutto ti saluto, perché io e te non ci vediamo da un mucchio di tempo e mi ha fatto piacere questa sorpresa quando Saverio mi ha detto del libro che stavate scrivendo, del libro che stava uscendo, nonostante il vostro domandarvi se valeva veramente la pena o no. Ecco, tu come arrivi a questo libro e che cosa c’è dentro di tuo, in queste pagine?

PIO CEROCCHI:

Grazie Roberto, innanzitutto ringrazio ovviamente Roberto, Saverio, ma poi ne parlerò, ma vorrei ringraziare anche la hostess Silvia, poveretta, senza la quale non sarei arrivato qua, perché è una bolgia infernale, comunque questo è un particolare. Detto questo siamo arrivati a questo libro, come ha detto Saverio, da un nostro nuovo incontro. In effetti io e Saverio ci eravamo incontrati all’inizio degli anni ’70, seppure un po’ fuggevolmente, condividendo, questo è il ricordo perlomeno che io avevo, l’idea che era sbagliato combattersi, osteggiarsi all’interno della cattolicità romana, percepivamo la difficoltà religiosa del momento, era un momento della secolarizzazione, di una semplicemente diciamo scristianizzazione. Comunione e Liberazione, a parte adesso i nomi, la sua storia che era un po’ diversa prima, Gioventù Studentesca, eccetera, dava una risposta importante a questa domanda religiosa, a questa domanda di senso come ha detto anche Saverio. Io venivo da un ambiente diverso, più cattolico strutturato, Azione Cattolica, Fuci, i vecchi Laureati cattolici, che poi corrispondevano a una parte, anche ottima e buona, della classe dirigente della Democrazia Cristiana, quindi una religione già un po’ politicizzata. Però vedevo l’insufficienza della nostra esperienza alla Fuci, Azione Cattolica, perché osteggiavano, io non ero d’accordo, si ponevano in antitesi con gli altri movimenti, in particolare con Gioventù Studentesca, poi CL. Questo a me è sempre dispiaciuto, credo che sia stato un errore mortale, per la Chiesa, un errore gravissimo. Comunione e Liberazione ha fatto una esperienza importantissima, io la ho sempre seguita, ovviamente da lontano, con molta ammirazione, però appartenevo in qualche modo a un mondo che non era CL, un po’ per tradizione, un po’ per consuetudine, un po’ per ambiente di provenienza e di amicizia. Poi mi è mancata l’occasione, diciamo la verità. Ora, questo lo dico perché questa sensazione la aveva anche Saverio. Quando ci siamo rincontrati, io gli ho detto subito: Saverio possibile, tu eri un leader che riempivi le platee dei teatri, mi ricordo che tu parlasti davanti a migliaia di persone, eri un leader vero e poi ci troviamo tutti e due un po’ arrabattati di qua e di là. Scriviamola questa storia. Tu hai accennato alla questione dei libri che uscivano sugli anni ’70, ma più importante ancora negli anni ’70 per me è il discorso religioso. Io credo che oggi il discorso religioso viene molto prima di quello politico, il vero dramma è il dramma di Dio, il dramma religioso, la perdita della fede in Italia, negli ambienti dell’università, negli studi, nelle periferie, ovunque in Europa. Mentre venivo qui ricordavo che come vaticanista seguii molto Giovanni Paolo II e mi ricordo la sua intuizione delle radici cristiane d’Europa. Vengo da un viaggio adesso in Europa con la mia famiglia e ho avuto la riprova di queste Chiese sempre chiuse, di questa vita che fa a meno di Dio e mi sono confermato in questa idea che Giovanni Paolo II ebbe una grandissima intuizione nel chiedere di rappresentare questa voce all’interno dell’Europa e dobbiamo dire la verità, noi cristiani abbiamo avuto una grande sconfitta quando questa proposta non è stata accolta dal Parlamento Europeo, da chi doveva essere accolta.

Ora noi abbiamo questo compito. Questo libro è un piccolo aiuto in questo senso, anche perché avrebbe la pretesa, perlomeno da parte mia, di dire che insomma non ci devono essere queste ostilità, ci deve essere dialogo, fratellanza, questo è il Meeting della amicizia fra i popoli, ma io credo che debba essere anche il Meeting dell’amicizia fra i cristiani, che invece è stata un po’ perduta, mentre è importantissima. Io porto il mio piccolo granellino di sabbia a questo obbiettivo, non conto niente, non ho mai contato niente, un po’ per sfortuna, un po’ per incapacità, non lo so, non è importante saperlo, la vita oramai è alla sua conclusione, la vita attiva. Quello che ho fatto ho fatto, però questa idea me la sono portata dietro e questo libro è stata l’occasione per poterla testimoniare. Io sono orgoglioso di poter testimoniare da ex fucino – la Fuci poi è sempre stata una crisi mortale, lasciamo perdere – di poter testimoniare comunque una amicizia forte con il movimento di Comunione e Liberazione e con tutti gli altri cristiani che operano e vivono e testimoniano la fede in Dio ovunque nella nostra società. Però il mio discorso sarebbe incompleto se non ritornassi sul punto del coraggio. Il coraggio, diceva Manzoni, uno non se lo può dare se non lo ha, bene io credo che gli amici di Comunione e Liberazione di Roma il coraggio lo avevano e io lo voglio riconoscere e voglio riconoscere anche la nostra paura, quella mia e dei miei amici. La paura è una pessima consigliera, perché porta le persone verso il conformismo, verso l’omologazione, verso come dire, l’insussistenza, la non importanza, l’insignificanza. Quando gli amici di CL prendevano le bastonate o gli tiravano le bombe nelle loro sedi, noi, devo dire ingenuamente, non credo con tanta cattiveria, ma sbagliando, sedevamo con gli amici di quelli che menavano quelli di Comunione e Liberazione. Questo non è giusto, anche a distanza di 30 anni, va ricordato e sanzionato e questo libro, in cui ho una piccolissima parte, non ha importanza, questo per me vuole significare, ne sono ben contento. Aggiungo che quando questo libro è uscito, tanti amici hanno detto: “hai scritto un libro, perché non ce lo hai detto?” eccetera. Da parte di altri amici, che erano più impegnati nelle associazioni che ho detto, in questo altro schieramento per così dire, c’è stato un silenzio, una freddezza sconvolgente, non è passata una parola, né negativa né positiva. Il che vuol dire, oso pensare, che la mia provocazione in fondo sia servita a qualcosa, perché ha messo in difficoltà una certa sicumera, una certa arroganza, e questo lo voglio dire. Quindi, per questi motivi semplici, io sono contento di essere qui, veramente con tutta la amicizia di cui sono capace e aggiungo un ultima cosa, perché voglio essere onesto fino in fondo e Saverio lo sa che nelle nostre sedute abbiamo cercato di essere al massimo sinceri e onesti. Un mio carissimo amico, un fratello, con cui abbiamo passato molti anni insieme, che molti di voi conoscono perché era un giornalista televisivo, Paolo Giuntella, che faceva il quirinalista e lavorava al TG1, che ha lavorato in tanti giornali, all’Avvenire e ha scritto tanti libri, è morto un anno fa, è morto tra le mie mani, l’ultima comunione gliela ho portata indegnamente io, lui voleva che gliela dessi e gli ho detto, “Paolo prendila da solo”. Ora Paolo fu avversario di CL e ricambiato, il Sabato lo attaccò più volte, ci furono delle polemiche, è ovvio ci sono, ci sono state perché nasconderlo. Però nel suo profondo, nelle conversazioni che avevamo insieme, soprattutto negli ultimi anni, quando era già malato, io gli raccontavo di questo libro che facevo con Saverio e lui era molto contento. Se fosse stato vivo sicuramente ne avrebbe parlato, perché c’è un punto in cui anche nelle differenze delle posizioni c’è però un fondo comune. Io lo ho chiamato, ricordando Paolo di cui in qualche modo mi sento un po’ il custode della sua memoria, io lo ho chiamato un intellettuale apologetico. Io credo però che Comunione e Liberazione nel suo insieme, come grande movimento, come esperienza comune e diffusa, importante in Italia, in qualche modo non so se consapevolmente o meno del resto, anche lei, anzi con molto vigore, ha difeso in qualche modo ciò che di giusto, di religioso, di fede ci può essere nel nostro popolo e quindi in questo senso questa salma, questo cadavere parlante che io mi porto dietro, ve lo offro per dire che insieme possiamo fare molte cose.

ROBERTO FORMIGONI:

La voglia di ascoltarvi non è finita ma il tempo purtroppo sì. Però è bello che gli incontri terminino avendo ancora un po’ di appetito che si può colmare leggendo un libro e io volentieri termino non con uno spot per un libro, che pur avrebbe qualche valore, ma con un invito caldo per tutti perché merita. Grazie Pio, grazie Saverio.

CAMILLO FORNASIERI:

Il prossimo libro che andiamo a presentare è di Francesco Salvarani, che purtroppo non può essere presente perché alla sua età ha dei problemi di salute, e si intitola Edith Stein. La grande figlia d’Israele, della Chiesa, del Carmelo.

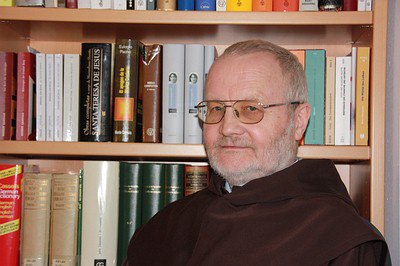

Abbiamo qui con noi Ulrich Dobhan, Provinciale della provincia tedesca dei carmelitani scalzi. Lo salutiamo con molto calore ed entusiasmo. È la prima volta che è tra noi al Meeting di Rimini, è un teologo di grande intensità ed importanza ed è il traduttore in lingua tedesca delle opere di San Giovanni della Croce e di Santa Teresa d’Avila e soprattutto, è il curatore dell’opera omnia di Edith Stein in Germania. A lui la parola.

ULRICH DOBHAN:

Buonasera, cari fratelli e sorelle, penso che possiamo parlare così in questo senso familiare. Grazie della presentazione e soprattutto grazie dell’invito da parte della editrice Ares per presentare questo libro su Edith Stein. Dico fin da subito che sono molto contento, anzi fiero di essere membro dello stesso ordine e poi provinciale della stessa provincia religiosa in Germania di cui era membro Edith Stein, fino alla sua morte. Per il momento voglio parlare un po’ della biografia di Edith Stein, presentare un po’ la sua vita e poi parlare di certi spunti spirituali che spero possano essere di aiuto. L’ultimo momento sarà dedicato a delle domande che magari possono sorgere dal mio intervento. Edith Stein è figlia di una famiglia ebrea di Breslavia, Slesia, che allora era Germania ed adesso è in Polonia a causa della seconda guerra mondiale, una famiglia numerosa, il papà era il settimo fratello (due sorelle, cinque fratelli, di cui l’ultima quando è morto il papà aveva un anno e mezzo, non lo ha nemmeno conosciuto). La mamma si è trovata in una situazione molto difficile per dover portare avanti la famiglia. E poi questo negozio di legname del marito era indebitato. I suoi fratelli (era di una famiglia di 16 fratelli) le hanno consigliato di vendere, di cercare un altro modo di sopravvivere, invece lei, forte come le donne dell’Antico Testamento, ha preso in mano la vicenda della famiglia e l’ha portata in porto. Così, quando Edith Stein era già nata, nel 1892, finalmente poté comprarsi una bella casa, che ancora esiste oggi a Breslavia: è la casa Edith Stein, una casa di accoglienza ed anche di ricordo per tutti coloro che vanno a Breslavia per vedere i posti di Edith Stein. Fin dall’infanzia brillava per le sue doti intellettuali. Nel 1904 va ad Amburgo e per la prima volta scappa dalla tutela materna, per non dire matriarcale, della mamma, per andare ad Amburgo, dove sua sorella Elsa era sposata con un dermatologo (il dotto Max Cordon) e stava aspettando il secondo figlio, Werner, che dopo è andato in Colombia e ha aiutato la famiglia a sopravvivere (sono molto amico dei suoi figli, ancora oggi, vivono in Germania). Quando è nato questo bambino, lei ha avuto tempo di studiare i libri del suo cognato di dermatologia. Vi trovò delle cose che non erano proprio adatte ad una ragazza di quattordici anni. In quella casa, che dice essere stata una casa senza nessuna religione, si disabitua coscientemente e liberamente a pregare. Praticamente e finalmente usciva dalla tutela materna, era più libera, si sentiva più libera, poteva fare quello che voleva. Normalmente si dice che in questo momento è cominciato l’ateismo di Edith Stein, parola che lei non usa mai per definire se stessa, dice semplicemente che da ragazza di quattordici anni si era disabituata a pregare. E dice anche che, in questo periodo di dieci mesi ad Amburgo, era come passata dalla giovinezza, dalla fanciullezza alla maturità. Era un momento molto importante per il suo sviluppo fisico ed anche intellettuale. Tornata a casa ricominciò gli studi e fece l’esame di maturità, nel 1911, essendo sempre la prima e la migliore. Si inscrive all’Università di Breslavia. la cui fondazione risale ai gesuiti, perché la Slesia fino al 1760 ha fatto parte dell’Austria, per questo è di tradizione cattolica, e l’anno dopo è diventata prussiana a maggioranza cattolica: sono cose che dobbiamo tenere presente quando studiamo la sua vita. Si iscrive in questa università: filosofia, storia, psicologia e tedesco (germanistica) per due anni. Dopo due anni, però, pensava che questa università non potesse più darle nulla e decise di passare a Gottinga, che si trovava più o meno al centro della Germania. Lì insegnava allora Husserl, altro giudeo, altro ebreo della Moravia, austriaca in quel tempo, con quel suo accento austriaco come ella sottolinea, che era il maestro, il filosofo più famoso. Con lui, e poi con il suo assistente Reiner, prese subito contatto. Sempre in quel tempo Max Scheler, un altro filosofo, nel suo periodo cattolico, passava per Gottinga, perché aveva perso la cattedra di Monaco per storie di donne e aveva dato delle lezioni in privato. Fu lui a colpire veramente Edith Stein. Max Scheler, nel suo periodo cattolico, lei dice che faceva vedere la genialità. Era un uomo intelligente, intellettuale, di idee cattoliche e per lei una cosa nuova, completamente nuova. Allora lì, a Gottinga, fece un primo passo verso il cristianesimo, però visse anche il momento in cui, era il semestre invernale 1913/14, era piena di desideri di suicidio, non voleva più vivere perché non vedeva uno scopo. Era la prima volta nella sua vita: “sono arrivata ad un punto in cui il muro non cedeva, il muro davanti a me sembrava insormontabile”. Questo è stato molto importante perché in lei, la sua incredulità radicale esisteva in una arroganza intellettuale, lo dice proprio lei, era così intelligente che praticamente disprezzava gli altri, come minori. Anche nei confronti della sua amatissima madre, anche di fronte a lei sentiva questo sentimento, non c’era ancora spazio per Dio. Il suo cosiddetto ateismo, non è ateismo come oggi, la sua incredulità era proprio questa autosufficienza, questa arroganza intellettuale: io sono autosufficiente, non ho bisogno degli altri, nemmeno di Dio. Dopo il fallimento di due relazioni sentimentali, la prima con Roman Ingarden, un filosofo polacco, anche lui discepolo di Husserl e la seconda relazione con Hans Lipps, collega della fenomenologia, di Gottinga, svanisce in lei il proposito del matrimonio. Edith Stein era legata da rapporti di profonda amicizia con l’assistente di Husserl a Gottinga, Adolf Reinach e con la sua consorte. Adolf Reinach muore in Fiandra nel novembre del 1917. Edith si reca a Gottinga. I Reinach si erano convertiti alla fede evangelica. Edith aveva una certa ritrosia rispetto all’incontro con la giovane vedova. Con molto stupore incontrò una credente. "Questo è stato il mio primo incontro con la croce e con la forza divina che trasmette ai suoi portatori … Fu il momento in cui la mia irreligiosità crollò e Cristo rifulse". Poi in questo stesso anno, 1918, Husserl lesse un libro sul “sacro” in cui si menzionava una volta Santa Teresa e tre volte San Giovanni della Croce. Per lei fu molto importante, probabilmente il primo incontro con i Santi del Carmelo. In quello stesso anno, il 1918, lei compone uno scritto dove racconta una esperienza mistica che lei ha fatto, parla apertamente di Dio. Si tratta di una autentica esperienza mistica che si può paragonare a quella di Santa Teresa. Arriviamo così al momento della sua conversione: lei aveva studiato cioè aveva capito il protestantesimo al quale si erano convertiti molti dei suoi amici. Era allora diciamo un po’ tradizione per i giudei, per gli ebrei, per essere riconosciuti nella società intellettuale tedesca, farsi protestanti, perché i protestanti culturalmente erano superiori rispetto ai cattolici per molti motivi che possiamo lasciare da parte. Però lei aveva capito che il protestantesimo non sarebbe stata la sua strada, c’era troppa politica dentro. Era rimasta colpita da una signora, nel luglio 1916, nella chiesa di S. Bartolomeo a Francoforte, che entrata lì con il suo cesto di spesa e silenziosamente era rimasta per qualche preghiera. “Mi ha colpito moltissimo, dice la Stein, perché nelle sinagoghe e nelle chiese protestanti, dove era andata qualche volta, si andava soltanto per il culto, non per fare così una preghiera”. Ecco, qui vediamo già quella forza che dopo avrà su di lei Santa Teresa d’Avila riguardo all’orazione. Edith Stein non poteva fare quel passo, quella conversione senza rendersene conto intellettualmente. Studia Le confessioni di S. Agostino, gli Esercizi spirituali di S. Ignazio, era molto devota di S. Francesco d’ Assisi, però tutto ciò non la convinceva. Nell’estate del 1921 si recò per alcune settimane a Bergzabern (Palatinato), nella tenuta della Signora Hedwig Conrad-Martius, una discepola di Husserl. Questa Signora si era convertita, assieme al proprio coniuge, alla fede evangelica. Una sera Edith trovò nella libreria l’autobiografia di Teresa d’Avila. La lesse per tutta la notte. "Quando richiusi il libro mi dissi: questa è la verità". Considerando retrospettivamente la sua vita scrisse più tardi: "Il mio anelito per la verità era un’unica preghiera".

Poi avvenne il battesimo, il primo gennaio del 1922, la cresima il 2 febbraio dello stesso anno e poi un anno dopo cominciò a insegnare all’Istituto delle suore domenicane in Santa Maddalena di Spira, alle ragazze che si preparavano a diventare maestre di scuola elementare. Parallelamente svolgeva anche una intensa attività di conferenziere, di traduttrice di San Tommaso, Newman ecc. Tenne molte conferenze a Salisburgo nel ’31, molto importante quella sulla donna con la quale ha risvegliato i vescovi tedeschi, austriaci, facendo presente loro la questione della donna. Solo dopo l’emanazione delle leggi razziste di Hitler, arrivato al potere a fine gennaio del 1933, entrò nel Carmelo di Colonia, dove voleva già entrare subito dopo la sua conversione. Il suo consigliere spirituale Raphael Walzer del Convento di Beuron, però, non glielo permise, perché pensava che fosse più importante fuori: “anche una monaca carmelitana contemplativa è importante per la Chiesa, in questo non sono d’accordo con padre Rafael Walzer” – scrisse. Diventata carmelitana poté continuare gli studi, grazie alla lungimiranza del provinciale di allora, uno dei miei predecessori. Fino al ’38 rimase a Colonia, poi fu sempre più difficile e dovette fuggire a Echt in Olanda. Lì tradusse le opere di Dionigi l’Areopagita e portò a compimento la sua opera fondamentale, Scientia crucis, su San Giovanni della croce. Quando il due agosto, come atto di vendetta dei nazisti verso i vescovi olandesi che la domenica prima avevano letto nelle chiese una lettera pastorale nella quale protestavano contro la deportazione degli ebrei olandesi ad Auschwitz, tutti i religiosi e le religiose ebrei diventati cattolici iniziarono ad essere catturati, si mise in fuga con le consorelle. Ci rimane di lei un ultimo bigliettino in cui scrive: andiamo a oriente, e così finisce quello che sappiamo di lei.

Io voglio insistere soprattutto sul suo rapporto con Santa Teresa. Edith Stein ha capito veramente Santa Teresa sul livello della preghiera, meno sul livello storico, perché oggi sappiamo che Santa Teresa veniva da una famiglia ebrea, mentre la Stein pensava che fosse dell’alta aristocrazia d’Avila e oggi sappiamo che non era così. In queste questioni storiche Edith Stein non è molto critica. Adesso lascio ancora un po’ di spazio alle domande, grazie.

CAMILLO FORNASIERI:

A lei gliela faccio io, anche perché il tempo, purtroppo, è un po’ limitato. Ci metta in luce brevemente un tratto della fede di questa santa, di Edith Stein.

ULRICH DOBHAN:

Comunque io penso che per Edith Stein, nonostante tutta la sua intelligenza, che era superiore al comune, la conversione è avvenuta mediante l’incontro con altre persone. Prima Scheler, Reinach, Husserl e soprattutto la signora Reinach, una protestante da cui è rimasta colpita. Allora vuol dire che la trasmissione della fede in lei è stata fatta non dalla sua intelligenza, pur essendo lei una ricercatrice continua della verità. Quando è morto Husserl, quando l’ha saputo, scrive alla sua amica: “chi cerca la verità cerca Dio, che lo sappia o no, che gli sia chiaro o no”. Questo mi sembra molto importante: la testimonianza di ognuno di noi. Poi parlando finalmente del libro che devo presentare, io penso che con questo libro uno che vuole informarsi su Edith Stein, sarà ben informato, perché dà una visione d’insieme della sua vita, anche se io come, diciamo, specialista di lingua tedesca trovo anche delle cose che non mi soddisfano del tutto. Io sono anche coeditore, come diceva il mio presentatore, dell’opera omnia di Edith Stein in tedesco. Avremo alla fine 26 volumi, ne abbiamo finora 23.

CAMILLO FORNASIERI:

Il libro Afghanistan, ultima trincea, della Boroli Editori, una casa editrice di Milano, ci verrà illustrato dall’autore, Gian Micalessin, che è stato altre volte qui al Meeting come inviato del Giornale e che ha iniziato la sua attività di giornalista da giovane, proprio nel paese di cui ci racconta la storia in questo libro, l’Afghanistan.

GIAN MICALESSIN:

Sì, cominciamo dal titolo, grazie. Allora, il titolo perché? Questo libro nasce innanzitutto da che occasione? Nasce da un viaggio fatto esattamente un anno fa, nell’agosto dell’anno scorso, un viaggio in cui io e Fausto, che siamo rimasti sempre amici – abbiamo fatto il primo viaggio assieme nel 1983 – ritorniamo assieme, ci eravamo andati soli tante volte, ritorniamo assieme in Afghanistan, ritorniamo insieme in Afghanistan, a visitare quel paese partendo dalla provincia di Helmand, la più calda delle province dell’Afghanistan, nel sud, quella dove è stato rapito mastro Giacomo, quella dove i marines già l’altro anno combattevano la prima offensiva contro i talebani. Visitiamo la provincia di Helmand e poi per la prima volta andiamo a vedere cosa fanno veramente i nostri soldati, perché i nostri soldati erano un buco nero nell’Afghanistan, nelle missioni dell’Afghanistan, sapevamo che c’erano, ma nessuno sapeva esattamente cosa facessero, anche perché non si poteva sapere fino ad un certo punto. Ecco, da quella visita nasce questo libro, che è un lungo racconto fatto con i soldati americani, fatto con i soldati italiani, ma fatto anche a ritroso, nell’Afghanistan che avevamo visitato 25 anni prima, nell’Afghanistan visitato 10 anni prima, 15 anni prima. E sì: collegato alla situazione di oggi. L’Afghanistan che è diventato l’ultima trincea dell’Occidente, perché l’ultima trincea dell’Occidente? Perché nel 2001, quando c’è l’11 settembre, quando le torri di New York crollano, l’Occidente – quando parlo di Occidente parlo di sistemi condivisi, di un sistema condiviso politico che va da New York a Parigi a Roma a Londra – decide che il regime talebano non può essere più sopportato, che quel medioevo che è stato imposto nell’Afghanistan va sradicato, che non si può più permettere all’Afghanistan di essere una base del terrorismo e di imporre alla propria popolazione un medioevo, un ritorno all’oscurantismo. Ecco, quando noi andiamo in Afghanistan in quel 2001 – dico noi come Occidente – facciamo tante promesse all’Afghanistan. Promettiamo all’Afghanistan di non riaffacciarsi mai su quel medioevo oscuro, promettiamo all’Afghanistan un nuovo futuro, promettiamo all’Afghanistan un futuro fatto di aiuti, di risorse, di sicurezza. Ma di quelle promesse fatte nel 2001 sette anni dopo, l’anno scorso, ma anche quest’anno, otto anni dopo, resta ben poco, perché? Perché la promessa fatta nel 2001, sull’onda dell’emozione dell’11 settembre è svanita, è svanita perché si sono cercati altri obiettivi, altre missioni in Medio Oriente, si è cercato di creare uno stato palestinese e non ci si è riusciti, si è cercato di dare la democrazia all’Iraq e non ci si è riusciti ancora, perché l’Iraq vediamo ancora… si è cercato di cambiare la situazione libanese e non ci si è riusciti. Resta in piedi dopo questi otto anni difficili soltanto l’Afghanistan, e l’Afghanistan resta davanti ai nostri occhi, resta davanti agli occhi dell’America, resta davanti agli occhi dell’Europa, agli occhi della NATO, dell’Occidente, che è lì, che è impantanato, che è fermo in quel paese che è così, in uno stato di chiaroscuro, in uno stato di transizione, in un limbo, perché non è un paese ancora uscito dall’orrore dei talebani ma è un paese in bilico, un paese che può ricadere da un momento all’altro, un paese che può precipitare da un momento all’altro di nuovo nell’oscurantismo, nella paura, nel terrore, nelle trame del terrorismo. Ecco, per questo l’Afghanistan in un momento di crisi economica, in un momento di crisi anche di valori dell’Occidente ma anche di crisi economica, diventa la nostra ultima trincea. Solamente se l’Occidente saprà, anche se in ritardo, rispettare quelle promesse fatte nel 2001, allora l’Occidente saprà dimostrare di avere ancora una funzione, saprà dimostrare a chi lo guarda, a chi lo guarda da altri paesi, da altri paesi dove la vita è più difficile, dove lo sviluppo è messo in pericolo, dove i terroristi mettono a rischio lo sviluppo ed il futuro delle popolazioni, solo se l’Occidente riuscirà a garantire un futuro a quelle popolazioni, l’Occidente dimostrerà di avere ancora un sistema di valori consolidati, dimostrerà di essere un esempio per il resto del mondo. Se l’Occidente venisse abbandonato, se abbassassimo la testa, se ce ne andassimo da quell’Afghanistan, ecco compiremmo l’ennesimo errore, errori fatali perché l’Afghanistan, per quanto sia un piccolo paese, è un paese che sempre ha avuto un ruolo essenziale nella storia negli ultimi 30 anni. I sovietici, quando lo invasero nel 1979, in quel dicembre 1979, pensavano ad un’avventura facile, un’avventura da chiudere in pochi mesi, un paese piccolo, un paese povero da trasformare in una nuova repubblica socialista. Ebbene quella guerra, se voi ricordate, portò allo sfascio il sistema sovietico. La guerra, il ritiro sovietico dall’Afghanistan è del 1989. In Afghanistan l’Unione Sovietica brucia le sue ultime risorse, in Afghanistan l’Unione Sovietica entra in crisi, entra in crisi come sistema di valori, come sistema militare, come sistema di idee e crolla pochi mesi dopo il ritiro dall’Afghanistan. Nonostante ciò noi nel 1989 ci dimentichiamo dell’Afghanistan, perché pensiamo di aver assolto al nostro compito avendo dato gli stinger ai mujaheddin, avendo dato appoggi militari alla resistenza antisovietica e pensiamo così di potercene lavare le mani. L’Afghanistan entra in quegli anni in uno stato di anarchia che permette nel 1996 ai talebani di arrivare al potere, di arrivare al potere addirittura con l’appoggio della popolazione, perché la popolazione dice: rispetto all’anarchia dei signori della guerra che ci taglieggiano, che impediscono ai carichi umanitari di arrivare a destinazione, allora è meglio l’ordine talebano, accettiamo l’ordine delle madrasse, l’ordine degli studenti islamici, perché almeno loro ci garantiranno la sicurezza, ci garantiranno la vita. Si sbagliano, ma non lo sanno in quel ’96. Ecco, davanti agli occhi indifferenti dell’Occidente, che guarda e non fa nulla, arriva il Medioevo talebano. Medioevo talebano che dura dal 1996 al 2001, fino a quel settembre 2001 quando nuovamente l’Occidente apre gli occhi e si ritrova gli aerei nel cuore di New-York, si ritrova il terrorismo nel cuore della grande mela. Si ritrova colpito al cuore l’Occidente, allora riapre gli occhi per un attimo, si accorge dell’errore fatto, si accorge di quei cinque anni in cui l’Afghanistan è stato trasformato in un enorme campo di addestramento per i propri nemici e va alla guerra, va a combattere i talebani, lancia quell’ultimatum ai talebani perché scaccino dal paese Osama Bin Laden, Al Qaeda, e alla fine conduce quella parte degli afgani che era contraria ad Al Qaeda a vincere la guerra, a scacciare i talebani. Fa tante promesse, ma di quelle promesse neppure una è stata mantenuta fino ad oggi. Pochissime sono state mantenute. Ecco, in questo libro si parte a vedere cosa si può fare, ci si chiede se è ancora tardi, se è ancora possibile lanciare questo risveglio dell’Occidente che permetta all’Afghanistan di risorgere e permetta a noi occidentale di non perdere la nostra ultima battaglia, la nostra ultima sfida.

CAMILLO FORNASIERI:

Ecco vorrei che approfondissi quest’ultimo aspetto…

GIAN MICALESSIN:

Guarda io lo racconto con le parole degli afgani, quegli afgani che incontravamo l’anno scorso nei villaggi della provincia di Helmand, dove i marines entrarono per la prima volta dopo tanti anni e in quelli stessi villaggi della provincia di Farah, un’altra delle province più calde dell’Afghanistan sotto controllo italiano, dove siamo andati a portare, a verificare le urne, ad allestire le urne, a garantire la sicurezza per l’allestimento delle urne e chiedevamo alla popolazione: “Ma com’è la situazione in questo villaggio? Verrete a votare? Voi volete votare? Siete pronti a votare?”. E la popolazione sia qui oggi a Farah, sia a Helmand un anno fa diceva: “Sì certo, noi siamo pronti a votare, ma dopo, il giorno dopo, cosa succederà? Cosa succederà del nostro paese? Oggi voi siete qui, siete pronti con i vostri soldati, con i vostri blindati a garantire la sicurezza del nostro villaggio, ma quando voi ve ne andate via la sera, quando cala il sole e nel villaggio arrivano i talebani, ecco chi ci garantirà che non troverete le nostre teste all’entrata del villaggio, che non troverete le nostre dita sporche di inchiostro, quello stesso inchiostro che ci avete dato per votare, tagliate dai talebani?”. Ecco questo il primo grande problema: la sicurezza. E la sicurezza come si dà agli afgani? Non potremo restare sicuramente 50 anni, 100 anni, 150 anni in Afghanistan, non ne abbiamo né la forza né le risorse, né forse la determinazione morale. Ricordiamoci che nessuno ha mai vinto una guerra afgana, né una sfida afgana, non l’hanno vinta gli inglesi nello scorso secolo, non l’hanno vinta i sovietici, non la vinceremo sicuramente noi. Quindi la sfida afgana come si vince innanzitutto? Si vince innanzitutto mettendo quella popolazione, quel paese in grado di difendersi da solo, di difendersi da solo dalla minaccia talebana. Quindi il primo compito dei nostri soldati, di tutto il contingente, ma di noi occidentali è quello di garantire la creazione di un esercito afgano, di addestrare i soldati afgani, perché l’Afghanistan sarà in pace soltanto quando avrà un suo esercito, quando saprà difendersi da solo, quando saprà respingere da solo la minaccia talebana, che ricordiamoci non è soltanto in Afghanistan, ma è anche in Pakistan, perché gran parte delle aree da cui arrivano le direttive ai talebani sono all’interno del Pakistan. Quindi diciamo che la sfida afgana è una sfida molto ampia, una sfida sicuramente globale, ma una sfida che nel concreto, dal punto di vista strategico si articola su due fronti: il fronte afgano, e quel fronte delle aree tribali pakistane dove si nasconde la gerarchia di Al Qaeda. Ecco, noi dobbiamo da una parte garantire la sicurezza agli afgani, dargli un esercito, e solamente quando saremo in grado di dargli un esercito potremo garantire che gli aiuti, le risorse, quello che costruiamo resterà intatto e gli afgani potranno usufruirne. Quindi il nostro primo compito, la nostra prima sfida è questa: dare agli afgani la possibilità di difendersi da soli. Solo allora potremo veramente dire possiamo andarcene.

CAMILLO FORNASIERI:

Avete notato in alcune persone, con cui avete potuto dialogare, una curiosità, un desiderio di cambiamento, non solo di sicurezza?

GIAN MICALESSIN:

Ecco, tu mi hai una domanda che è sicuramente interessante, ma che deve tener conto che l’Afghanistan vive da 30 anni IN guerra. L’Afghanistan inizia con la guerra civile nel 1975, diventa guerra vera e propria nel 1979, è guerra a tutt’oggi. Quindi, chiunque sia nato oggi in Afghanistan, la gran parte degli Afgani che sono nati in Afghanistan oggi sono nati in uno stato di guerra, in uno stato di necessità, in uno stato in cui ci si fanno poche illusioni ma si bada soprattutto alla quotidianità, a passare la giornata, a sopravvivere alla giornata. Quindi quando tu arrivi nei villaggi e fai le promesse agli Afgani, loro ti guardano, ti guardano un po’ increduli e dicono: “Sì sono 30 anni che qui ci fanno tutti le stesse promesse”. Quando i soldati italiani, ti faccio un’idea, quando i soldati italiani sono arrivati a Balamurgab, che è questo avamposto di cui avrete sentito parlare perché è un po’ il centro di tante battaglie, che è il posto più a nord, quasi al confine tagiko e gli italiani ci sono arrivati lo scorso anno, lo scorso agosto per la prima volta, gli afgani si sono avvicinati e hanno detto: “Ma voi siete russi?”. Perché quelli erano gli ultimi soldati stranieri che avevano visto, in quella stessa fortezza dove i russi erano stati sterminati nel 1989 poco prima del ritiro, si sono insediati i nostri italiani. È difficile rompere questa corazza di disincanto, questa fatalità afgana costruita da 30 anni di guerra, però bisogna farlo con la presenza costante, bisogna farlo anche cambiando il modo di stare in Afghanistan. Molti dicono cosa ci stiamo a fare lì? Perché rischiare la vita dei nostri soldati? Beh io dico e lo dicono i nostri stessi soldati, è inutile stare in Afghanistan per stare chiuso in un fortino o stare chiuso in una caserma, devi stare in Afghanistan per stare in mezzo alla gente, perché soltanto stando in mezzo alla gente, stando nei villaggi, portando alla popolazione gli aiuti, allora la popolazione avrà il senso della tua presenza. Altrimenti, allora è meglio sì ritornare in Italia, ritirare le truppe e evitare anche qualsiasi rischio minimo. Se invece si vuole stare, bisogna starci dentro, bisogna starci 24 ore, bisogna stare in mezzo ai soldati afgani e in mezzo alla popolazione afgana, come fanno adesso da un anno i nostri soldati, come fa la Folgore adesso, che ha aperto tantissime vie di comunicazione tra i propri comandi e le province in cui sono presenti. Ma le donne mi chiedevi… Le donne è un po’… Io so che adesso tante donne mi guarderanno e mi diranno ma cosa stai dicendo… Ma è un po’ un’utopia che noi nel 2001 abbiamo restituito la libertà alle donne afgane. Non l’abbiamo mai restituita, le donne afgane non hanno mai avuto la libertà. Le donne sono sempre state fantasmi e fantasmi sono ahimè destinate a restare ancora per un bel po’. Non certo a Kabul forse, Kabul è una città fortunata, Kabul è una città, la capitale, è vissuta sotto i sovietici, ma bene o male vivere sotto i sovietici ha garantito una certa libertà dal fondamentalismo. Ecco lì le donne votano. A Herat, altra grande città, votano. Per il resto del paese le donne sono fantasmi, sono fantasmi come lo erano nel 1983. Nel nostro primo viaggio, quando arrivavamo in un villaggio ancora abitato dai civili, un villaggio che non era stato distrutto dai sovietici, le donne ci passavano il cibo, il riso, sotto una tenda e scomparivano. Ecco, oggi sono ugualmente fantasmi. Nei villaggi della provincia di Farah, dove ho girato per 25-30 giorni, non ho visto una sola donna che si sia avvicinata a noi, le abbiamo viste in lontananza, apparizioni evanescenti, fantasmi blu nei loro burka. Nel seggio, quando siamo andati il giorno delle votazioni a chiedere: ma le donne perché non ci sono, perché non le vediamo votare? La risposta è stata semplice: non serve, non abbiamo aperto il seggio per le donne, perché avremmo dovuto avere delle scrutatrici, sarebbero dovuto arrivare da Farah, ma avevano troppa paura, hanno preferito non venire e quindi abbiamo deciso di non far votare le donne, ma tanto è inutile perché avrebbero votato come gli uomini.

CAMILLO FORNASIERI:

Un’ultima domanda, per concludere, sul tuo lavoro da giornalista.

GIAN MICALESSIN:

Quando mi chiedono del giornalismo, del nostro giornalismo, dico che è un giornalismo a sé, non è un giornalismo, è una scelta di vita, è un po’ come quando Allevato diceva: a un certo punto molti si sono chiesti cosa fare… Ecco noi venivamo da una formazione diversa, venivamo dall’estrema destra, eravamo tre ragazzi del Fronte della gioventù, in quegli anni a Trieste, una città che nel caso di invasione dell’Unione Sovietica, sarebbe rimasta aldilà della cortina. Quindi noi avevamo una certa visione, ma quando alla fine arrivano quei fatidici anni ’80, finiscono quegli anni ’80, noi siamo lì, restiamo nella nostra irrequietezza ma senza più un grande valore, e quindi diciamo: c’è rimasta questa irrequietezza, questa voglia di andare a cercare, come la coniughiamo col nostro futuro, con la nostra vita? La coniughiamo con il giornalismo, con un modo di essere diverso, con un modo di conoscere il mondo e di compenetrarci con le altre culture e con gli altri popoli. Ecco da lì nasce il nostro giornalismo, nasce come lo racconta molto bene Fausto, il mio collega, nell’introduzione: “I proiettili fischiavano dappertutto, ma Jaiodine Akani sembrava non farci caso, nella valle afgana di Urgun, vicino al confine pakistano, un fortino dimenticato dai governativi veniva bersagliato dai mujaheddin. Mulay Arkani, barbone nero, occhio come la pece, turbantone pashtun e mitra catturato ai sovietici a tracolla, guidava l’attacco, in piedi, in mezzo alla baraonda della battaglia, spiegava a tre giornalisti appiattiti a terra per evitare le pallottole, come avrebbe cacciato l’Armata Rossa dall’Afghanistan”. Ecco, in questo inizio, secondo me, è un po’ raccontato il nostro modo di fare giornalismo ed è raccontato anche l’Afghanistan. Jaiodine Akani, che in quegli anni è uno dei grandi leader della resistenza antisovietica, oggi è uno dei grandi nemici dell’Occidente, oggi è indicato dalla Casa Bianca come il principale avversario degli americani nelle province dell’Est, dove si svolge questa introduzione scritta da Fausto Biloslavo. Ecco, il nostro giornalismo è sicuramente un giornalismo di frontiera, un giornalismo particolare, un giornalismo avventuroso, slegato, più una passione che un racconto. E l’Afghanistan è un paese in eterna mutazione, dove il passato non trascorre mai e dove il rischio della catastrofe è sempre presente.

CAMILLO FORNASIERI:

Ringraziamo Gian per questo suo racconto, per il suo contributo molto documentato, che ci ha fatto comprendere più a fondo la situazione dell’Afghanistan e cosa è in gioco per l’Occidente.

(Trascrizione non rivista dai relatori)