Chi siamo

ESPERIENZE ALLA PROVA. INCONTRO CON…

Esperienze alla prova. Incontro con...

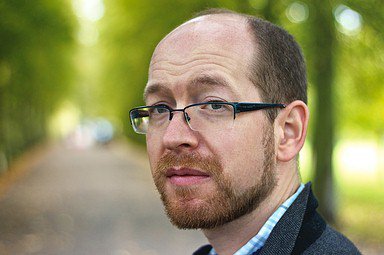

23/08/2011 ore 15.00Partecipa Andrew Davison, Tutor in Doctrine at the Westcott House in Cambridge. Introduce Stefano Alberto, Docente di Teologia all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Partecipa Andrew Davison, Tutor in Doctrine at the Westcott House in Cambridge. Introduce Stefano Alberto, Docente di Teologia all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Le origini

La prima volta che ho letto il nome di don Giussani, era in calce

a una breve citazione de Il rischio educativo. Fu sorprendente. Il

contenuto mi era familiare, ma non lo avevo mai letto espresso

con quella chiarezza e quella forza. Giussani ci stimolava a

non esaltare i concetti al di sopra della pratica. I concetti da

soli non bastano a contrastare gli attacchi alla nostra fede. I

concetti cristiani devono volgersi in pratiche dalle quali nasce

una forma del vivere cristiana. La dottrina resa pratica concreta

e comunitaria rende la fede stabile.

A quell’epoca ero impegnato nella stesura di un testo su

questo argomento. Quando lessi don Giussani ne Il rischio

educativo capii con certezza che avevo scoperto qualcuno di

importante. La sua puntualizzazione su concetti, pratica e

comunionalità sarebbe rimasta come un sottofondo a tutto

quanto sarei andato scoprendo in seguito riguardo al movi-

mento di Comunione e Liberazione.

Alla divina Provvidenza spesso piace far uso di un «evi-

denziatore». Quasi a confermarmi che dovevo approfondire la

mia conoscenza di CL, due diversi amici teologi vennero poco

più tardi a menzionarmi don Giussani. Poi un mio collega, un

fisico nucleare, mi chiese se potevo ospitare un suo amico per

qualche settimana. Questo amico si rivelò essere un membro

di CL, e andai con lui alla mia prima Scuola di comunità.

Lì cominciò il mio coinvolgimento con CL, perché lì

nacque la nostra amicizia. A Roma, in occasione di una con-

ferenza sui temi del discorso di Benedetto XVI a Regensburg,

incontrai Alessandra Gerolin e Pia de Simone (adesso sono

famose per aver cucinato per l’Arcivescovo di Canterbury

nella migliore «CL cuisine»). In verità, anche loro dovrebbero

trovarsi su questo palco a parlare con me, e con loro Samuele

e David, Guadalupe e Stefano, João, Beppe ed Elena, gli amici

che incontrai poco tempo dopo, a una conferenza svoltasi a

Nottingham sull’economia e la tradizione sociale cristiana, o

al Meeting due anni fa, o a Oxford o a Madrid.

Presto mi trovai a verificare come in ogni conferenza che

organizzavo fosse coinvolta CL. Dopo poco tempo questi amici

iniziarono a venirmi a trovare con regolarità per leggere e riflet-

tere insieme su un libro. Cominciammo con il primo volume di

Si può vivere così, sulla fede. Più avanti, quest’anno,vorremmo

volgerci a qualcosa del patrimonio della Chiesa d’Inghilterra,

per esempio L’idea di una società cristiana di T.S. Eliot.

Fervore e gioia

Tra le prime cose che mi hanno colpito del movimento, mi

soffermerò su due e sulla relazione fra loro, che è pure impor-

tante. Le persone del movimento sono zelanti e liete.

Cominciamo dallo zelo: voi siete una meravigliosa testimo-

nianza contro l’apatia. La grande attivista cattolica americana

Dorothy Day ci sfidava a vivere «come se la verità fosse vera».

Questa è anche la sfida di Giussani. Nella Chiesa c’è una

malattia, un «mal essere»: una malattia che è la noia. La gente

approva la fede cristiana, crede alla fede cristiana (anche se non

la conosce bene), va in chiesa (magari non tutte le domeniche e

non tutti i giorni festivi). Ma tutto questo, in fondo, non segna

una reale differenza. Il cristianesimo è una convinzione fra le

altre, una attività fra molte.

Don Giussani non ci ha forse detto che la fede cristiana o

determina tutto o equivale praticamente a nulla? La pratica

della nostra fede non può essere un’attività in più che si aggiun-

ge a tante altre. Al contrario, dovrebbe essere ciò attorno a cui

ogni altra cosa ruota. Il Credo non esprime semplicemente una

serie di concetti fra molti, ma quelli attorno ai quali ogni altra

cosa ruota. Potremmo dire che la fede cristiana o è qualcosa

per la quale uno potrebbe arrivare al martirio o, se non è così,

non l’abbiamo capita.

Il carisma di Giussani nel XX secolo è stato dirci che non

possiamo attraversare la vita da sonnambuli, accontentandoci

di un’adesione debole, di un cristianesimo malaticcio. Aveva

tanta fiducia nella fede che poteva dire: «Verifica se è vera!

Guarda se è vera!». Ciò comporta un rischio. Un invito reale

deve lasciare aperte entrambe le opzioni, che sia vera o che

non lo sia. È una strategia ad alto rischio, ma penso che lui

fosse consapevole che un cristianesimo tiepido è un rischio

ancora maggiore.

Gioia

Questo per quanto riguarda lo zelo. L’altra mia osservazione

concerne la gioia. Voi siete seri rispetto alla fede, ma non per

questo siete «seriosi», ossia gravi o solenni. Questo è un aspet-

to che va sottolineato e in qualche modo lodato. Per quanti

prendono il cristianesimo in modo serioso, la fede tende a

diventare facilmente piuttosto opprimente, arcigna, un po’

triste e faticosa agli occhi degli altri. Voi siete seri ma non

austeri, opprimenti, arcigni o estenuanti. Ciò che contraddi-

stingue voi di CL è la vostra gioia. Camminate con un passo

baldanzoso. Cantate. Al cuore di tutto questo sta il senso della

comunione. Come dice il salmo: «Come è bello, come è dolce

che i fratelli siano insieme in unità». Il cristiano è chiamato a

cantare tanto il Miserere che l’Alleluia, e voi li cantate entrambi,

ma giustamente l’Alleluia prevale. Voi cantate perché avete il

senso dell’avventura: il canto nasce naturale in quelli che sono

impegnati in un’avventura, in un cammino.

Per dirla in un’altra maniera, CL è un movimento orientato

verso il massimo, non verso il minimo. Per come lo vedo io,

don Giussani spingeva i suoi amici verso il bene non perseguito

attraverso una riduzione, ma attraverso un allargamento del

cuore e dello sguardo cristiano. Non era tanto preoccupato

di un comportamento a modo, quanto di proporre qualcosa

di attrattivo. Non voleva che il desiderio fosse soffocato ma

piuttosto voleva educarlo, così che si espandesse verso il suo

oggetto più vero, che è Dio stesso.

Tutto questo mi apparve con eccezionale chiarezza in uno

dei miei primi incontri con una donna del movimento, che in

seguito è diventata una grande amica. Quando era ragazza,

aveva cominciato a prendere sul serio Dio, la Chiesa, il peccato

e la redenzione. Aveva aderito a uno dei movimenti più famosi,

e più marcati in senso conservatore, della Chiesa cattolica.

Per un certo periodo, si era trovata aiutata nel suo percorso

cristiano. Ma dopo un po’ le era sembrato un ambito senza

gioia, in fondo diffidente, e poco fiducioso riguardo alla vita.

L’esistenza cristiana le veniva presentata come una serie di

regole per tenere lontano il peccato sino al compimento finale

della morte. Quando incontrò il carisma di don Giussani, si

rese conto che quello che aveva sperimentato prima era il

contrario della fede cristiana. Come ebbe a dirmi, imparò

da don Giussani che cercare Dio non consiste nel ridurre il

nostro desiderio. Al contrario il nostro desiderio non sarà mai

abbastanza grande, perché il suo oggetto vero è Dio.

Ecumenismo: il soggettivo e l’oggettivo

Mi avete chiesto di parlare al vostro Meeting. Io sono un

figlio della Chiesa d’Inghilterra. Quindi questo è un gesto

ecumenico. In verità, esso è la forma più vera di ecumenismo.

Oggi l’ecumenismo fiorisce quando ha la forma dell’amicizia. I

rapporti formali fra vescovi non registrano progressi; l’amicizia

fra vescovi sì. Le relazioni formali fra le Chiese languono, ma

fiorisce l’amicizia fra cristiani. Ecco perché CL, che è così

profondamente fondata sull’amicizia, può fare molto per

l’unità della Chiesa. Il vostro carisma è un dono particolare

all’ecumenismo, perché pone un accento caratteristico sia

sull’esperienza sia sulla verità della fede cristiana. Voi mettete

insieme il soggettivo e l’oggettivo. Non posso dire di avere

compreso fino in fondo questo accostamento, ma mi affascina

e mi colpisce.

Siete preoccupati dell’esperienza, di che cosa significhi per

una persona incontrare Dio qui e ora. Mi sembra che questo

attraversi tutta la vostra volontà di parlare ai cristiani di altre

confessioni, spingendovi verso le persone al di fuori dell’am-

bito cristiano, per arrivare a un «meeting per l’amicizia fra i

popoli». Si potrebbe definirla curiosità, ma merita un termine

più dignitoso. È una sorta di meraviglia; vi rallegrate dell’opera

dello Spirito ovunque si manifesti.

Il vostro parlare di esperienza mi preoccupava le prime volte

che vi incontrai. Quando ero adolescente io avevo lasciato la

Chiesa d’Inghilterra e avevo accostato una Chiesa Pentecostale

indipendente, nella quale l’esperienza era un punto centrale,

ma era poi divenuta a poco a poco sempre più un problema per

me dal punto di vista teologico. Si trattava di una esperienza

individuale, spesso irrazionale, addirittura incomunicabile.

Quando incontrai CL qualche anno fa mi sorse una doman-

da: l’accento da voi posto sull’esperienza era uguale a quello

dei Pentecostali? Posi questa domanda a un gruppo di spagnoli

al Meeting due anni fa. «No – mi risposero –, noi intendiamo

l’esperienza all’interno di un legame comunionale; non la

intendiamo come esperienza emozionale di un momento,

è una esperienza in atto verificata nel cammino comune di

cristiani.»

Ne fui rassicurato; la vostra insistenza sull’esperienza mi

aveva un po’ allarmato. Oggi credo che questo sia il fulcro di

quello che voi avete da offrire. Ed è anche parte di ciò che

rende CL ecumenica; voi valorizzate l’esperienza propria di

ognuno, che non è uguale a quella di nessun altro. Così la

mia «esperienza» di membro della Chiesa d’Inghilterra, di

sacerdote della Chiesa d’Inghilterra, e di teologo della Chiesa

d’Inghilterra, è qualcosa che vi interessa, qualcosa a cui guar-

dare con stupore.

Questo è il polo del soggettivo, ma voi avete i piedi altret-

tanto ben piantati nell’oggettività. Come può accadere? Siete

oggettivi perché avete fiducia in Dio e nella sua suprema ogget –

tività: che Lui è vero, in ogni senso, è il compimento del

nostro desiderio, l’origine di tutto ciò che è buono. Non

so proprio come possiate coniugare insieme soggettivo e

oggettivo come fate. Penso che siate semplicemente dei veri

cristiani platonisti: credete che ogni conoscenza soggettiva è

ultimamente conoscenza di qualcosa di oggettivo. E ciò che

potrebbe apparire quanto di più soggettivo ci sia, la nostra

esperienza di Dio, è esperienza di quanto di più oggettivo

esiste, perché Dio è la Somma Verità.

Da ultimo, a questo riguardo, vorrei volgermi a un altro

aspetto del pensiero di Giussani, ossia l’idea di preferenza. Non

sono sicuro di quanto chiaramente sia definito, o di quanto

importante sia per voi ufficialmente, ma ho visto che nella

pratica per voi è importante. Col termine preferenza voglio dire

che voi avete gli occhi aperti verso la circostanza particolare, il

compito specifico, e soprattutto la singola persona che Dio vi

dona. Uso il termine «dona» deliberatamente, perché indica

con precisione l’accogliere il mondo come dono di Dio e l’es-

sere aperti a discernere come si manifesta questo particolare

dono per ciascuno di voi.

Preferenza è una intersezione particolarmente importante

fra soggettivo e oggettivo. Essa è «soggettiva» in quanto uno

incontra la persona, questa persona, al suo livello più profon-

do, e quindi in un certo senso al suo livello più soggettivo; la

sua esperienza, la sua vita, la sua forza, i suoi problemi. Ma

in questo essa è davvero «oggettiva»: è attenzione proprio a

quella persona e non a un’altra, in tutte le sue caratteristiche,

accolta nella tua soggettività ma non piegata a essa.

Dal punto di vista teologico, compare qui qualcosa della

«pratica del momento presente» ma più ancora dell’idea ago-

stiniana di un ordine dell’amore, ordo amoris. Quando uno

cerca di amare ogni cosa in generale, può non amare nessuna

cosa in particolare. Voi invece amate davvero le cose e le

persone nel particolare. Riguardo alle persone, è un’analogia

con il vostro impegno nella sussidiarietà, nel particolare locale

rispetto all’anonimato dell’universale.

Per me, questa è la cosa più grande che ho ricevuto da CL,

singoli amici per i quali la mia esperienza è importante, come

la loro lo è per me. Questo evidenzia il tema ecumenico: sono

cattolici romani ma si rallegrano del mio essere anglicano – in

certi casi più di quanto non lo faccia io.

Affinità fra l’esperienza anglicana e Comunione e Liberazione

Il carisma del movimento ha dei punti di somiglianza con le

caratteristiche della Chiesa d’Inghilterra. Mi soffermerò su due

aspetti. In primo luogo, c’è qualcosa nel vostro porvi davanti al

mondo – alla politica, alla cultura, alla società – che mi è familiare

in quanto membro della Chiesa d’Inghilterra. Voi siete onnivori

nei confronti della cultura e della vita della mente. Apprezzo

molto l’affermazione di Giussani che ogni cosa realmente umana

è occasione per noi per fare esperienza di Dio. Basterebbero a

dimostrarlo le sue frequenti citazioni di brani poetici e il suo

amore per la musica. La Chiesa d’Inghilterra è molto «Chiesa

di musica e di poesia». Colpisce il fatto che Giussani citi la

poesia cosiddetta «secolare» tanto quanto quella religiosa, e che

la collana Spirto Gentil ospiti ampiamente concerti e sinfonie

e non solo opere apertamente «religiose». La poesia d’amore,

afferma, non è irreligiosa, né «secolare». Neanche una sinfonia è

«secolare». Anche il grande direttore italiano Toscanini era solito

negare la distinzione fra musica «alta» e «bassa»; diceva che ci

sono solo due tipi di musica, quella bella e quella brutta. Don

Giussani dice qualcosa di simile: non c’è una musica religiosa e

una musica secolare, o una musica teologica e una non teologica.

C’è solo bella musica o brutta musica, e tutta la bella musica è

musica di amore e di morte, di pianto e di dono, di tensione,

di sconfitta e di inattesa salvezza. Questi sono temi teologici,

sono temi religiosi, che possono e dovrebbero interessare ogni

persona che cerca Dio.

C’è in don Giussani, e nel movimento che ha fondato,

un gusto per la vita e per tutto ciò che è umano. Questo è

ancor più significativo per me, che ho attraversato una sorta

di protestantesimo ristretto e meschino quando ero ragazzo,

che mi ha reso sospettoso di ogni cosa. C’era un diavolo sotto

ogni pietra e una trappola in ogni opera d’arte. La maggior

parte della vita ci era proibita, vivevamo in una enclave cri-

stiana. Ricordo la mia anziana nonna anglicana che cercava

di indirizzarmi al bene citandomi il salmo e ripetendomi che

«del Signore è la terra e quanto contiene». Mi ci volle molto

tempo per ascoltarla. La Chiesa d’Inghilterra mi ha salvato dal

soffocare, quando l’ho riscoperta e l’ho trovata saggia, colta,

umana, senza paura. Trovo tutto questo in CL; anche se ci

sono differenze, vi si riconosce lo stesso spirito.

L’altra area di coincidenza che vorrei sottolineare è nella

possibilità di dialogo e di convergenza nel campo della poli-

tica. La Chiesa d’Inghilterra è una Chiesa politica in almeno

tre aspetti. In primo luogo, a livello locale, perché il parroco

è un membro centrale della comunità e contribuisce a farla

crescere nelle materie pratiche come in quelle religiose. In

secondo luogo, a livello nazionale, per il ruolo dei vescovi nella

Camera alta del Parlamento. E in terzo luogo perché membri

della Chiesa d’Inghilterra hanno prodotto opere significative

in campo politico.

È chiaro che il Regno Unito necessita di una rinascita della

vita politica. Basti considerare i recenti disordini scoppiati in

diverse città. Dovremmo davvero seguire i princìpi di sussidia-

rietà abbracciati con tanto impegno da CL. Di fatto, non vedo

altra via. Il risveglio della politica deve riguardare qualcosa più

che i partiti, e la democrazia deve riguardare più che non lo

stanco trascinarsi alle elezioni ogni quattro o cinque anni per

conquistare un voto che raramente segna una differenza.

Ricordo un intervento di un filosofo qualche anno fa

– non dirò di chi si tratta –, nel quale affermava che dovremmo

tenere la politica fuori dalla vita di ogni giorno. Pensai che era

quanto di più sbagliato potessi immaginare. La vita di ogni

giorno è proprio il vero campo della politica. Questo filosofo

aveva definito la politica un disastro; la politica per lui era per

definizione ciò che accadeva «al di sopra». Non poteva che

dissolversi in una lotta per il potere fra interessi acquisiti nei

salotti londinesi. La politica per lui era qualcosa da limitare

perché possiamo continuare la nostra vita normale. Ma mal-

grado noi siamo terribilmente individualisti – e io temo che

lui potesse esserlo – le nostre vite comuni sono vite vissute

insieme, e proprio per questo sono politiche. Mi colpiva il

fatto che i gesti quotidiani per eccellenza che i miei genitori

fanno con tutta la naturalezza di gente che vive una dimensione

pubblica, rappresentano l’essenza della vera politica: dare una

mano nel club di giardinaggio del paese nel caso di mia madre,

od organizzare la manutenzione dei campi da gioco nel caso

di mio padre; o il fatto stesso che lui guidi un’azienda dando

lavoro a delle persone, e faccia questo con buon animo. Questo

è l’inizio della politica, e si trova nella vita di ogni giorno. La

politica a Londra, o Roma, o Madrid, è immagine di questo,

e non l’opposto.

Passo il tempo dicendo alla gente, e in particolare agli

anglicani, di leggere la dottrina sociale della Chiesa cattolica.

Partite dalla Rerum Novarum, dico, e sarete conquistati. CL fa

propria questa tradizione. In pratica tutto quello che vedo di

promettente nel dibattito e nell’azione politica contemporanea

in Inghilterra, che vuol dire per lo più la dialettica fra Red Tory

e Blue Labour, riflette la visione di CL della sussidiarietà.

Insegnamenti per la Chiesa d’Inghilterra

Lasciatemi dire in conclusione che i cristiani di qualsivoglia

tradizione hanno molto da imparare da CL. Sottolineerò

due aspetti, strettamente correlati: l’amicizia e un dono per

l’evangelizzazione.

Il vostro è un movimento fondato pressoché totalmente

sull’amicizia. Se sono in grado di riconoscere il vostro carisma

è solo perché posso rendere testimonianza di un tessuto di

amicizie, che si è fortunatamente esteso sino ad accogliermi.

Nessuno può davvero conoscere CL come realtà vivente se non

conoscendola attraverso l’amicizia. Voi non chiedete a nessuno

di condividere in primo luogo le vostre idee. Voi invitate tutti

a condividere la vostra vita, se lo vogliono.

Ho osservato questo, e sono convinto che questo è il modo

giusto per comprendere la missione della Chiesa. Non invitia-

mo quanti sono lontani semplicemente e solo a condividere

certe idee cristiane (anche se personalmente sono entusiasta

delle idee). Invitiamo le persone a condividere la vita comune

della Chiesa. Se ciò che crediamo è davvero la fede cristiana,

allora probabilmente sarebbe impossibile comprenderlo al di

fuori della comunità della Chiesa. Redenzione, resurrezione,

speranza cristiana, queste cose devono essere sperimentate

nella vita della Chiesa prima di essere credute.

C’è un antico inno dell’ora di terza, attribuito al vostro

amato sant’Ambrogio di Milano, che si canta all’ora di pranzo.

Una strofa così recita:

Os, lingua, mens, sensus, vigor

confessiónem pérsonent,

flamméscat igne cáritas,

accéndat ardor próximos.

Le labbra, la lingua, l’anima, l’intelletto,

la forza cantino una professione di fede,

l’amore s’infiammi focoso,

l’ardore accenda il prossimo.

Quando canto questi versi penso al movimento, al suo parlare

di amore e di fuoco, e del fuoco dell’amore che passa da una

persona all’altra. Di tanto in tanto mi trovo a incontrare per-

sone che si sono convertite attraverso il rapporto con CL. Il

più delle volte in Europa ciò significa riconversione a una fede

che avevano perduto o posseduto in modo parziale.

La vostra abilità di chiamare e richiamare persone alla fede

cristiana e alla Chiesa nasce dalla combinazione di molte delle

cose che ho menzionato in precedenza, ma in particolare da

due: dalla concreta e rischiosa offerta di «gustare e vedere»

(per citare ancora un salmo) e dal fatto che questo è un invi-

to a una comunità. Questi due elementi funzionano perché

operano insieme: potete invitare qualcuno a prendere sul serio

la fede perché prendete lui seriamente. Nessuno affronta il

rischio del cambiamento radicale se non dentro un’amicizia,

ma questo invito non è a un’amicizia senza Dio o priva di un

serio impegno comune. La mia preghiera per ciascuno di voi,

come la vostra per me, è che

Le labbra, la lingua, l’anima, l’intelletto,

la forza cantino una professione di fede,

l’amore s’infiammi focoso,

l’ardore accenda il prossimo.