Chi siamo

AL CUORE DELL’INFORMAZIONE

Al cuore dell'informazione

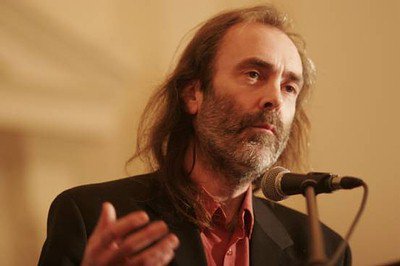

Partecipano: Mario Calabresi, Direttore de La Stampa; William McGurn, Giornalista de Wall Street Journal; Peter Stockland, Executive Director Centre for Cultural Renewal, Ottawa; John Waters, Giornalista de The Irish Times. Introduce Alberto Savorana, Portavoce di Comunione e Liberazione.

ALBERTO SAVORANA:

Bene, buongiorno a tutti, benvenuti a questo incontro del trentunesimo Meeting per l’amicizia tra i popoli. Al cuore dell’informazione è il titolo di questo momento di dialogo che è diventato ormai un incontro tradizionale del Meeting di Rimini. Un momento in cui di volta in volta abbiamo invitato protagonisti del mondo dell’informazione e della comunicazione, chiedendo a loro di paragonarsi con quello che ogni anno il Meeting mette sotto i riflettori, come tema, come contenuto di riflessione, di testimonianza di esperienze e di giudizio. E allora il cuore abbiamo cercato di metterlo anche nel titolo di questo incontro e lo abbiamo fatto quest’anno in una forma diversa dal solito perché, riconoscendo che il tema dell’informazione, della comunicazione ha assunto da tempo una dimensione mondiale, internazionale, abbiamo chiesto di portare il contributo della loro professione, e quindi della loro esperienza nel mondo della informazione a personalità internazionali che vi presenterò, chiedendo loro di dirci quale ritengono essere il cuore dell’informazione, in un’epoca in cui siamo circondati, invasi, bombardati di notizie. Ma quanto queste notizie sono utili al cuore, alla ragione di ciascuno di noi, in termini di conoscenza, di giudizio, di contributo a uscire dall’incertezza, dall’insicurezza, dalla paura, che invece a volte viene nel leggere certi articoli, certi editoriali, certe cronache. Ci sono certi giorni in cui, dopo aver letto certe notizie, si va a letto un po’ angosciati. Il desiderio è che dopo il dialogo di oggi possiamo andare a letto un po’ più tranquilli, un po’ più rasserenati a riguardo della possibilità che l’informazione non sia solo o prevalentemente uno strumento di battaglia degli uni contro gli altri, l’arma di questo o quel potere, ma trovi (o ritrovi) una vocazione, che ha nei lettori (cioè nei destinatari di questi prodotti, siano essi giornali, radio, televisioni, il mondo della rete), nell’uomo, il suo cuore, i suoi desideri, ciò che più lo interessa e ciò che vorrebbe vedere documentato, raccontato. Allora capiamo bene il valore, il peso che hanno, che assumono, potrebbero assumere le parole. C’è una espressione, una immagine che ho trovato in don Luigi Giussani, che è il fondatore del movimento di Comunione e Liberazione che è all’origine del fenomeno del Meeting e che è scomparso 5 anni fa. È una frase che, quando ho letto, mi è sembrata una giusta introduzione agli interventi che ascolteremo. Era il 1946 quando disse: “lo scopo specifico, la missione per un giornalista deve essere di aprire, tra parola e parola o dentro le sillabe della stessa parola, aprire il più possibile uno spazio, come quando si aprono le finestre per un’aria vera, per un senso vero. Creare cioè lo spazio che renda più riconoscibile e accettabile il senso vero”. E concluse: “il giornalista crea spazi per una registrazione più vera del presente”.

Noi ascolteremo nell’ordine le persone che vedete sul tavolo e che sono Mario Calabresi Direttore de La Stampa, che già conosciamo (che qualcuno di voi ricorderà proprio qui al Meeting l’anno scorso, neo e più giovane direttore di quotidiani qui in Italia, a raccontarci l’inizio di questa avventura che lo vede saldamente al comando del quotidiano torinese); alla mia sinistra William McGurn, giornalista de Wall Street Journal, statunitense, vive a New York ed è vice presidente di News Corporation oltre ad essere stato per anni speak writer del presidente George Bush. Alla mia destra Peter Stockland, canadese, è stato per oltre trent’anni giornalista dei principali mezzi di informazione del Canada e attualmente dirige il centro per il rinnovamento culturale a Ottawa. John Waters non ve lo presento perché oramai non è più un ospite del Meeting, ma è parte integrante del Meeting, lui che ha apertodomenica pomeriggio, quasi mettendo in ombra la presidentessa irlandese, Mc Aleese! Io non voglio più rubare tempo e cedo subito la parola a William McGurn.

WILLIAM MCGURN:

Grazie, ho piacere di essere qui. Buongiorno. Avevo pensato di parlare dei media dell’informazione e del modello di business che sta dietro, perché i giornali stanno perdendo un sacco di soldi in tutto il mondo, però questo è più interessante dei giornalisti, i colleghi, perché si preoccupano ovviamente dei loro salari, dei loro stipendi, meno interessante per i non addetti ai lavori. Sono stato qui già ieri, mi sono guardato attorno, ho visto le persone, le rispettive famiglie e ho pensato di parlare di una cosa che definisco: “Il Vangelo secondo i santi media”. Per gran parte dei voi in questa sala, voi probabilmente conoscete i mass media e l’immagine che essi hanno di sé, praticamente come se fossero molto aperti, anche autoritari, liberi, con un atteggiamento un po’ così, molto libero. Ma io che invece lavoro proprio in questo settore, vi devo invece dire che si tratta di un mondo molto dogmatico, di una “chiesa” molto dogmatica: ha tutti i suoi santi, ha le proprie ortodossie e dottrine e anche le proprie eredità. Spesso si parla di un quarto stato ed è così che oggi molti giornalisti si percepiscono anche come una casta di tipo sacerdotale. Magari uno può pensarla anche diversamente, vederla in modo diverso, però alla fin fine tutti condividono la stessa aderenza, lo stesso rispetto verso un gruppo ben particolare di ideali. Allora sono molto laici, secolari, e quindi considerano le religioni tutte uguali, quindi, in un certo senso, oggi non capiscono le religioni, oltre a non essere sempre d’accordo con loro; e su questioni sociali importanti, poi (ad esempio la sessualità, l’aborto, questi solo alcuni esempi, più importanti) hanno invece in genere opinioni molto uniformi, standard. Questo fa sì, come risultato, che molti, molte persone, anche quelle qui fra voi, si sentono molto alienate rispetto ai mass media, che in certo senso percepiscono come ostili, rispetto a gran parte delle loro credenze più forti. E so che gran parte dei miei colleghi sono veramente ostili. Però voglio anche dire di non sottovalutare mai le forze che possono lacerare la stupidità.

In Europa il Cristianesimo ha radici molto profonde a livello culturale e anche radici istituzionali, però, in conseguenza della vostra storia e della storia della Chiesa come istituzione, la vostra classe dei giornalisti, dei media probabilmente, è più militante e più laicizzata. C’è stato un famoso giornalista britannico, che si chiama Malcolm Muggeridge che una volta aveva detto – adesso ve lo riassumo- che un selvaggio che trema davanti ad una roccia dipinta era più vicino alla verità di Bertrand Russell, il filosofo che conoscerete. Questo credo che sia vero ancora oggi, perché la prima ideologia dei mass media è che la religione, soprattutto il Cristianesimo, soprattutto il Cristianesimo organizzato, sia anti moderno. La principale sfida, difficoltà che c’è in questa visione del mondo, è l’America, perché l’America è tra gli stati più moderni del mondo ed è comunque molto religiosa. E in parte non capiscono come ciò possa essere. Una differenza è che in America rimaniamo protestanti come nazione, pur senza aver avuto una Riforma; quindi non abbiamo gran parte degli antagonismi che invece sono retaggio storico in molte delle altre società. Penso che il papa Benedetto sia molto interessato a questo concetto di modernità, che deriva molto di più dalla parte anglosassone, nordica, che dall’Illuminismo francese. Quindi è anche possibile pensare che una democrazia liberale che rispetti i diritti dell’uomo e che creda nella libertà e che rispetti la dignità dell’uomo non sia per forza inclinata ad una particolare credenza teologica. In pratica poi non ce ne sono molte di società di questo tipo che abbiano funzionato bene per un lungo periodo di tempo.

In America c’è un famoso ex comunista, che si chiama Whittaker Chambers, e lui aveva spiegato la forza del comunismo in questo modo. Lui diceva: il comunismo ha dato all’uomo buoni motivi per vivere e un motivo per morire. Nessuno crede più a quel tipo di comunismo ormai e le liberaldemocrazie sono state brave nel dare tanti possibili motivi per vivere e per vivere anche bene, però poi si vede che quando le persone non credono, non hanno la fede, allora di cose per cui morire non ce ne sono quasi, quindi la vita stessa diventa più oscura, più buia. Io non credo che i mass media cambieranno le loro opinioni nel prossimo futuro. Io so che alcuni dei miei colleghi qui presenti, come John, parleranno di come i media ci abbiano tolto la nostra credenza, fede nell’assoluto. E condivido per altro queste riflessioni. Alla fine, i mass media dominanti, sono quello che dicevo prima: come una chiesa, stabilita assolutamente. E sempre di più questa chiesa trova sempre meno persone in realtà e sempre più gente viene a incontri, a meetings come questo e abbiamo i mezzi per mettere in piedi nuovi mezzi di comunicazione che siano alternativi, che siano, sì, laici, e al contempo religiosi. E io penso che il settore delle comunicazione continuerà a comportarsi come una casta sacerdotale come dicevo prima, che rimane indifferente a gran parte del suo stesso pubblico; penso anche che il futuro apparterrà a queste nuove voci, che danno una risposta alla modernità, una risposta moderna, una risposta che giunga al cuore degli uomini e delle donne e che trovi espressione in nuovi mezzi di comunicazione alternativi e incontri alternativi come questo. Per ora mi fermo qui e vi ringrazio.

ALBERTO SAVORANA:

Nuove voci che hanno una risposta che giunga al cuore delle persone. Ascoltiamone una, Peter Stockland.

PETER STOCKLAND:

Grazie Alberto. All’inizio di questa estate ho avuto la possibilità di presiedere ad un dibattito sul giornalismo con un gruppo di studenti universitari canadesi, presso un centro di studi dedicato allo sviluppo della democrazia. Mi ero recato lì perché per parlare dell’impatto delle nuove forme delle tecnologie informatiche nell’ambito del giornalismo e della democrazia. Nel corso di quel dibattito ho presentato agli studenti un videogame preso su Youtube di un talk show politico americano, in cui il conduttore e l’ospite si arrabbiarono così tanto che cominciarono a litigare furiosamente, al punto che finirono con l’urlarsi insulti, al punto che non si capiva più nemmeno una parola. Mi trattengo dal dirvi che gli americani hanno copiato lo stile di comunicazione politica dal Parlamento Italiano. Preferisco piuttosto dirvi che nel far vedere quel videogame volevo capire dagli studenti se le informazioni presentate rappresentavano giornalismo vero e, se così era, qual era il significato di questo per la democrazia.

Come spesso ho visto accadere con i ragazzi di quell’età, il dibattito invece si è spostato non su quello che volevo fosse, ma piuttosto su una cosa molto più importante. Volevo un discorso su giornalismo e democrazia. Gli studenti invece hanno avviato un dibattito sul significato di essere uomini. Si è trattato di un dibattito molto vivace. Un gruppo sosteneva, come disse un ragazzo, che in fondo è così che gli esseri umani si comportano. Le persone del video clip sono una fedele rappresentazione dell’essere uomini. Un’altra fazione sosteneva che questo clip non rappresentava tutta l’umanità ma piuttosto faceva vedere quello che avviene quando la politica si trasforma nel voler vincere su tutto e a tutti i costi. Una terza fazione disse che il vincere a tutti i costi è in fondo la politica ed è ciò che la rende umana. Il dibattito infuriò, fino a che una giovane donna dal fondo si alzò e disse: queste persone si comportano da uomini, certo, ma non completamente, non totalmente, c’è di più. Tutti gli altri tacquero, e si resero conto che avevano ricevuto un dono da quella ragazza, cioè riuscire ad uscire dal campo della retorica, nella quale si erano isolati gli uni dagli altri, per trovare un modo di pensare che li portasse, non tanto ad un accordo, ma piuttosto, ancor più importante, a capire.

Il dibattito sull’informazione, sul giornalismo, sulla democrazia, benché nuova, è diventato un dibattito sulla natura umana. Alla fine ha raccolto ciò che io credo non solo crea il migliore giornalismo, ma anche i migliori giornalisti (e aiuta i giornalisti ad essere uomini migliori).

Questo può riassumersi nelle parole di quella giovane donna, ossia: c’è di più.

Questo di più è quel cuore che spinge la nostra natura a desiderare cose grandi in tutte le cose e, in particolare, nell’ambito del giornalismo e della democrazia. Noi solitamente riconduciamo il giornalismo a due ampie funzioni: l’informazione e l’opinione. L’informazione è: questo è quanto è successo. L’opinione è invece è: questo è ciò che dovrebbe, potrebbe, succederà, non succederà.

C’è una terza funzione nel giornalismo, alla quale spesso non pensiamo, ossia la funzione del comprendere. Sono più di trent’anni che faccio il giornalista e ne sono fermamente convinto. Comprendere sta al cuore del giornalismo. Ora come abbiamo appreso ieri sera, ci vuole una certa attenzione nell’utilizzo della parola “cuore”, in particolare nell’ambito giornalistico, perché in alcuni casi si tratta di una brutta parola. C’è una forma di giornalismo che si chiama le storie del cuore, ossia una tipologia di giornalismo assai odioso: le storie del cuore sono sempre trite, sentimentali, manipolate e possono essere anche spesso opinabili da un punto di vista etico.

Ma sono molto diverse da ciò che io desidero per giornalismo spinto dal desiderio del comprendere di più. C’è un giornalismo – e credo lo conosciamo, lo riconosciamo quando lo incontriamo, che siano i giornali, la radio, la televisione o le nuove forme su web – nel quale non solo ci rendiamo conto di aver compreso di più in termini di informazione, ma anche di capire in modo diverso. Ci siamo resi conto che c’è qualcosa di più di quanto non credessimo all’inizio. Ritengo che questo sia veramente il miglior giornalismo, il tipo di giornalismo nel quale si dà testimonianza, nel quale vediamo il giornalista o la giornalista che compiono una scoperta, per esempio, quando si recano per raccogliere informazioni in un certo luogo e, attraverso il processo giornalistico, diventano più umani, si umanizzano e desiderano di fare cose più grandi nel loro cuore.

Sono stato molto fortunato nel corso della mia carriera, ho avuto numerosi incontri di questo tipo e voglio condividere con voi una di queste occasioni, giusto per farvi capire di cosa sto parlando. All’inizio della mia carriera facevo il cronista e mi è stato chiesto di recarmi in un brutto quartiere della città per intervistarvi le prostitute, poiché erano avvenute una serie di brutali aggressioni. Bevendo un caffé, in un bar, ho intervistato una giovane prostituta, che mi disse: non ho paura che uno dei miei clienti possa rivelarsi essere l’assalitore. Mi fece vedere che teneva un grande paio di forbici infilati negli stivali per proteggersi. E mi disse chiaramente: mi considero una combattente, non una vittima.

Quando poi le chiesi per quale motivo continuava a rischiare nelle strade, nonostante la sua fiducia nella sua capacità di potersi difendere, il suo guscio emotivo cominciò a rompersi. Era una tossicodipendente – mi disse – e per questo continuava a vendersi, anche se aveva tentato di disintossicarsi. Avrebbe continuato a fare quel lavoro, fino al momento in cui o non avrebbe più potuto farlo oppure sarebbe morta. Questo, mi disse, è la mia vita e l’accetto.

Per il resto della mia vita ricorderò sempre il modo in cui ha spostato una ciocca di capelli neri da questo volto di ragazzina troppo vissuta, per guardarmi attraverso lo squallido tavolo con uno sguardo di fiera determinazione, quando le chiesi: cosa faresti se tua sorella più giovane venisse a fare lo stesso mestiere? Io, mi disse, le darei un fortissimo calcio nel sedere per rimandarla a casa. Ma perché, le chiesi, se hai accettato questa vita per te, perché non per tua sorella? A questo punto le forbici dei suoi stivali non potevano più proteggerla dalle conseguenze di questa domanda, poiché la domanda riguardava l’amore, non il mercimonio. Non pensi, mi disse con dolcezza, che forse mi vergogno di quello che faccio? Dal momento in cui ho sentito quelle parole, poste come domanda retorica, presente nel cuore e nella testa di una ragazzina piena di sofferenze, ho avuto la risposta che mi serviva per quelle domande relative alla centralità del cuore dell’informazione che sia giornalistica o di altro tipo. Perché quella persona, non ancora adulta, aveva una vita che ormai, nella maggior parte dei suoi dettagli, si limitava agli elementi fondamentali della competizione evolutiva nella vita come nella politica: vincere a tutti i costi. E pur tuttavia quelle sue parole, “ma non crede che mi vergogni di quello che faccio?”, poche parole, hanno riempito lo spazio che esiste fra il sé e l’altro e hanno espresso le ferite più profonde di un’anima e hanno incastonato quel momento non in un contesto informativo vago, ma piuttosto in azioni pratiche, concrete, personali. Non aveva solo parlato, mi aveva parlato perché l’ascoltassi e non solo perché prendessi alcune note da pubblicare in un articolo; non ero lì semplicemente come cronista, per quanto fossi pagato per fare il giornalista obiettivo, che cercava di pubblicare un articolo nel giornale del giorno dopo. Ero lì per essere smosso – ero del tutto impreparato – smosso nelle profondità del cuore. Ero lì con il mio notes, con la penna, le mie domande e la mia storia già scelta, le mie scadenze, per essere sfidato. Sfidato molto profondamente da quella domanda. Ma perché quello che ha detto questa estranea, in una sera fra le tante, è dovuto essere così importante, perché è rimasto così scolpito nella mia memoria, dopo cinquanta anni, già, perché? Perché avrei dovuto ricordare le parole di quella giovane donna per più di cinque minuti dopo che, appunto, mi avevano fornito le informazioni per la mia storia? E perché? Perché il cuore, in quel momento in cui lei le ha pronunziate, io ho capito, il mio cuore ha capito, ho capito cosa vuol dire essere umani, pienamente. Non intendo dire che il giornalismo o la comunicazione della informazione debba essere o dovrebbe essere fatto così, sto dicendo che è importante ascoltare le parole, cercare di capire, piuttosto che sentire voci arrabbiate che si sovrastano.

Nel suo testo, Si può vivere così, don Giussani ci racconta di aver visto un gattino che cade dal secondo piano di un condominio e rimbalza su un filo per la biancheria e si schianta al suolo. E ci dice, con parole molto toccanti: “poco più in là c’era l’altro gattino della stessa nidiata, rimase lì per poco guardando l’altro e poi si girò e se ne andò lentamente”. Penso che questa storia sia una stupenda metafora che ci fa capire quanto troppo giornalismo ci presenti il mondo in modo sbagliato e come troppi giornalisti operino nel mondo. I gattini certamente non hanno la capacità di desiderare grandi cose, ma gli uomini sì e i giornalisti dovrebbero. Noi abbiamo la capacità di fare di più che il semplice arrivare sul posto, osservare, elaborare le informazioni, andarcene lentamente e dimenticare.

Dopo aver trascorso una intera vita osservando il comportamento umano con gli occhi del giornalista, sono convinto più che mai di quanto ho visto chiaramente quella notte, con quella giovane donna. Ripeto, dopo una vita da adulto, trascorsa ad osservare il comportamento dell’uomo con gli occhi del giornalista, sono convinto più che mai di quanto ho visto così evidente quella notte con quella giovane donna disperata. Qualcosa nei nostri cuori ci spinge a desiderare cose più grandi, ad andare al di là della “estraniazione” rispetto agli altri animali, anche a quegli animali che chiamiamo uomini. Qualcosa ci spinge ad andare al di là. Qualcosa ci spinge a capire. E quando tutte le urla e gli insulti e le discussioni, l’interrompersi e il vincere o il perdere si sono conclusi, quando tutte le storie giornalistiche sono scritte e raccontate, capire che c’è qualcosa di più è ciò che ci rende pienamente uomini. Grazie.

ALBERTO SAVORANA:

C’è di più, in ogni vicenda c’è di più. C’è qualcosa che spinge ad andare più in là. La vicenda umana e professionale di John Waters di questi anni è stata una documentazione eclatante, di questo percorso umano. E anche i suoi ultimi due libri, che sono stati tradotti proprio in occasione del Meeting, sono la puntuale registrazione di questo continuo andare più in là. E ora ascoltiamo il suo intervento.

JOHN WATERS:

Grazie. Io vi voglio parlare di come questo succede. Domenica, quando ho presentato la Presidente dell’Irlanda e l’ho ascoltata, alla fine, quando rispondeva alle mie domande, sono stato commosso da alcune delle cose che ha detto. E ha corso anche dei rischi -devo dire -, rischi non necessari in termini politici: ha parlato personalmente delle sue paure, ha parlato della necessità di amore, della necessità di responsabilità, della necessità di ripristinare il senso del mistero nella società. Queste cose per me sono state splendide, meravigliose, sono stato incapace di fare altre domande, mi ha tolto le parole. E poi dopo ha incontrato altri giornalisti del mio paese, l’Irlanda, tutti bravi giornalisti, colleghi bravi davvero, e riflettendo sulle brevi conversazioni che abbiamo avuto, mi hanno colpito tante cose. Il primo giornalista con cui avevo parlato nel parcheggio, mi aveva chiesto – un po’ come farebbe un poliziotto -: com’è che sei stato coinvolto in questa avventura? Sembrava che fosse un poliziotto che mi diceva: si rende conto che lei è in un senso unico? Mi richiamava, quasi! E io gli ho risposto, io sono un amico del Movimento di CL, sono un amico, e ammiro moltissimo Padre Giussani. Mi è sembrato contento e mi ha lasciato andare, pur tenendomi sotto controllo.

E poi dopo ho incontrato un altro giornalista – ero ancora colpito e commosso di quello che era successo al Meeting – e gli ho detto: sai, la Presidente ha detto delle bellissime cose; e poi lui è stato zitto, c’è stato silenzio come per dire: e allora? E guardava intorno e poi mi ha detto: logico, ovvio, il suo appoggio all’arcivescovo di Dublino, questo sì che è importante. Ha scosso le spalle e poi c’è stata un’altra pausa di silenzio e poi un po’ di imbarazzo e mi ha detto: sai come vanno queste cose, come funziona la nostra attività.

E questo mi ha fatto capire tante cose, nel senso che ci rendiamo conto dei limiti di quello che facciamo nel nostro lavoro, ci rendiamo conto che è problematico, che è difficile e comunque non riusciamo ad andare al di là. Forse io non riesco a farlo più di quanto non riesca lui. Forse un pochino sì, vado oltre, un passo di più lo faccio, un pochino di più, però la realtà è che se io dovessi fare un reportage su quell’incontro e anziché scrivere questa relazione formale sull’arcivescovo di Dublino, che poi riguarda la storia di questi abusi della Chiesa, scrivessi altro, probabilmente il direttore direbbe che non farei un buon lavoro. Quindi parlare di Mistero, di amore, di responsabilità è una cosa che, boh! è questo il problema: che di queste cose noi non possiamo scrivere!

E poi ho voluto riflettere anche su me stesso, nelle risposte che ho dato anche a questi giornalisti: ho detto che ero un amico del Movimento di CL e che ero un grande ammiratore di Padre Giussani e in realtà non è vero. Io sono impegnatissimo, con tutta la mia passione e amo don Luigi Giussani! E poi dentro di me ho sentito una chiamata, e quindi anche mentre facciamo queste conversazioni, mentre le conduciamo, siamo condizionati, siamo già infettati, contagiati dai sintomi che noi stessi abbiamo generato.

Quindi, noi siamo il cuore di tutto e poi alla fine non vediamo niente. Ma perché? Guardiamo tutto e non vediamo nulla, ascoltiamo e non sentiamo. È così. Quindi stiamo completando quel puzzle al quale stiamo lavorando, questo sì, quello che è già stato concordato e questo è un problema. Fra l’altro stiamo creando una cultura alla quale si abbeverano i nostri bambini. Luigi Giussani, in un libro, descrive le condizioni – seppure molto brevemente – e dice che l’atteggiamento della vasta maggioranza delle persone davanti alla situazione in cui viviamo è un atteggiamento di cinismo – cinico -, questo cinismo dei tanti che poi diventa “il cinismo” nella coscienza di pochi, però la maggior parte delle persone vivono nel cinismo e secondo l’etimologia della parola vuol dire che vivono come Caino, come dei cani. Ed è importante comprendere questa immagine del cane, perché è come se ognuno di noi, ora, come i miei colleghi che mi dice “beh, lo sai come è il nostro lavoro alla fin fine”, cioè lui non è che stava dando un giudizio di approvazione in definitiva, nel suo profondo lui manifestava la sua preoccupazione, la sua inquietudine. Mi diceva che anche il mio desiderio rimaneva disatteso ed era così perché il mio lavoro era così per forza. E mi sembra che la nostra cultura invece ci chieda di avere due orecchie per ascoltare, però una delle orecchie è attualmente l’orecchio di un cane, quindi ascoltiamo solo la parte cinica e con l’altro orecchio, che è invece quello che è collegato al cuore, ascoltiamo anche i segni della nostra umanità, la formazione della nostra umanità. Però sempre di più quest’altro orecchio non ha nulla da ascoltare perché non c’è nulla da ascoltare, tutto viene ridotto, limitato nei mass media, i media che cercano di compartimentare tutto, di suddividere, di spezzettare in compartimenti a tenuta stagna le notizie, le notizie sportive, le notizie di cultura. Nelle pagine di cultura si può parlare un po’ di più di cuore, questo è vero. Però è chiaro, deve essere sempre chiaro che il giornalista non si impegna in prima persona, che il giornalista non deve mai esporsi, non deve mai correre dei rischi direttamente. Il giornalista deve descrivere, commentare un fenomeno interessante. Punto. Nuovi modi di esprimersi, anche nuove modalità molto belle, sì, di cose belle, di quelle si può parlare, questo è consentito, come se noi stessimo guardando fuori dalla finestra e dicessimo: toh, che bel panorama. Però senza una partecipazione, un coinvolgimento. E questo significa che man mano stiamo riducendo, impoverendo la nostra cultura. E quindi diventa sempre più zoppa questa cultura, limitata e staccata da quello che è invece tipicamente umano e dell’uomo.

Perché il modo in cui funziona è semplice: io ho due orecchi e un’unica bocca e quando scelgo di parlare parlo; ma parlo con il cuore oppure ripeto quello che sento con il mio orecchio di cane? Questo è quello che sta accadendo alla nostra cultura e ben presto forse torneremo ad avere quattro zampe. Perderemo tutto ciò che è tipicamente umano in noi. Questo poi è quello che conta di più, anche tenendo presenti appunto le nostre radici cristiane. Non sono qui per articolare idee interessanti, per parlare di cose interessanti, sono qui come uno che ha grande paura di questo, perché tra l’altro ho un bambino, un figlio, che attualmente è in una fase in cui dovrà decidere ed è in una difficoltà enorme. Questa non è una discussione teoretica, astratta, lontana, è molto concreta. Qualche anno fa, quando sono venuto per la prima volta al Meeting, il mio primo incontro era stato in un bar con Alberto Savorana e gli avevo parlato di mia figlia quella sera e mi aveva detto subito: portala qui, portala con te. È la prima volta che quest’anno l’ho veramente portata, adesso se ne è tornata a Dublino, ma è stata qua i primi giorni, quattro giorni ed è venuta per questo motivo: una sera mi ha detto una cosa che mi ha commosso e spaventato al tempo stesso, è venuta da me in lacrime e mi ha detto: papà io ho paura che non ci sia nulla, ho paura che dopo questa vita non ci sia più niente. Sono rimasto male, molto preoccupato e ho avuto paura per lei soprattutto. E poi ho sentito un senso di colpa, di aver sbagliato, perché in questo conflitto contro questa cultura da cani forse ero perdente, mi sono detto. Quindi, ho detto, cosa è il nulla, perché il nulla? Mi dici perché questo nulla? Cos’è? Cioè, questo tavolo è qualcosa, tutto è qualcosa! Cos’è il nulla, il nulla cos’è? E poi le ho detto: vieni con me a Rimini, vieni al Meeting, un luogo dove nulla è ovvio e scontato, un luogo dove da una sensazione di delusione o di paura la gente poi possa dire: è vero non mi aspetto nulla, ed è purtroppo ciò che il mio paese sta diventando Recentemente in un ristorante nel mio Paese parlavo con una cameriera e siamo venuti a parlare di religione in qualche modo e lei mi ha detto: ma io non ho tempo per quelle cose, non credo a niente, non mi interessa. E io le ho detto: ma cosa? Non credi neanche in te stessa? Non esisti allora? Non credi neanche che esisti? È un po’ la stessa cosa, se mi consentite. Quindi ho portato con me mia figlia per mostrarle questa cosa della vita, dove le cose della vita vengono presentate in modo profondo, dove gli orecchi sono tutti orecchi da uomo e la bocca rimane la bocca di un uomo. Ed è venuta qui (di natura è scettica, è come me, è diffidente, lei vuole delle prove, non è una che crolla subito davanti alle emozioni, che cede facilmente) però comunque ho visto un cambiamento in lei, l’ho vista diversa, piccole cose per ora, è andata a vedere la mostra sulla matematica e ho visto un piccolo cambiamento. Ha visto delle cose sull’infinito a cui non aveva mai pensato ed è rimasta interessata e per fortuna quel messaggio se l’è portato anche in Irlanda. Poi siamo andati alla mostra su Flannery O’Connor e ho visto che era veramente molto intrigata, colpita. Colpita dal fatto che prima di tutto era molto diverso da quello che si aspettava. Una delle cose che mi ha detto, che mi ha colpito più di ogni altra cosa, è stato che mi ha detto: sai papà, mi è molto piaciuto il fatto che in Irlanda tutti quelli che ti parlano, parlano di quello che scrivi e sono tutta gente che ha più di sessanta anni, invece qui ti sono venuti a parlare dei ragazzini sugli skateboard.

E ho detto grazie. E grazie anche a voi per avermi ascoltato.

ALBERTO SAVORANA:

Mario Calabresi senz’altro, questa attitudine a vedere, a scorgere i piccoli cambiamenti in un animo ce l’ha. Basterebbe solo leggere quotidianamente la rubrica delle lettere dove lui si cimenta ogni giorno con la vita, la vita della gente-gente, non con il gossip ferragostano, e per questo lo ascoltiamo.

MARIO CALABRESI:

Buongiorno, grazie. Il tema di quest’anno sull’informazione cade con un tempismo spaventosamente perfetto. Andare al cuore dell’informazione in mezzo a questo rumore. Per quasi un anno sono andato in giro in Italia, ovunque ci fossero dibattiti sul giornalismo, e la cosa che mi sembrava importante era parlare della funzione che potevano ancora avere i giornali, nel senso per esempio dei quotidiani, della carta, in un mondo in cui si cambia, in cui c’è un grande rumore di fondo, perché ci sono tante voci, la rete, le notizie sui telefonini, la radio, il televideo, la televisione. In tutto questo rumore di fondo, che ruolo possono avere i giornali? E mi sembrava un discorso importante. Era però un discorso sui mezzi da utilizzare.

Mi sembra invece che adesso il rumore non sia più solo e soltanto quello della moltiplicazione dei mezzi e quindi anche del fatto che uno si trova spesso frastornato, spaesato di fronte a così tanti messaggi che gli arrivano e che gli riempiono la testa in ogni luogo in cui è. Perché questo rumore di fondo è un rumore di fondo di linguaggi che si sovrappongono (di frasi, di slogan), molti dei quali non hanno attinenza con la realtà. Noi assistiamo in quest’ultimo periodo ancor più che in passato ad un uso delle parole che, secondo me, ha superato ogni aspettativa, ad un lancio continuo di pietre e questo non aggiunge niente alla nostra conoscenza. Allora, mi sembra che siamo in una stagione in cui nel giornalismo e nell’informazione, si sostituiscano le domande con le certezze (avere delle certezze nella vita, come sapete, non è una cosa negativa), ma l’idea che non ci possano essere più dubbi, o per lo meno che non si possano più presentare dubbi (chi presenta dubbi o pone dubbi o fa domande appare, poteva apparire naif, adesso appare fesso e un po’ fuori moda). Invece ci vogliono certezze, non ci sono più dubbi, ma granitici pregiudizi, per cui nella divisione del mondo, tutto si divide, la società, la politica, le persone, i movimenti, i gruppi, tutto viene diviso in amici-nemici. Chi non è inscatolabile immediatamente, bisogna cercare un dettaglio per poterlo spingere da una parte o dall’altra, perché se sta fuori dai contorni che rendono più facile la semplificazione disturba, irrita, dà fastidio.

La cosa devastante di questo è che non si tiene conto della realtà dei fatti, non si tiene conto dell’aderenza delle cose, della storia degli uomini alle loro vite, alle loro esperienze, ai loro cambiamenti, ai discorsi, a quello che pensano, a come vivono. E anzi le voci più tormentate, più dubbiose hanno meno spazi di tribuna, perché gli vengono preferite le voci arrabbiate, quelle sopra le righe. Chi la spara più grossa è perfetto e anzi bisogna trovarne, se se ne trovano due che la sparano più grossa di tutte, quello è il meglio! Con una cosa incredibile: ci sono ormai persone che sono diventate ospiti fissi del mondo dell’informazione, che cambiano vestito continuamente, che alzano il livello dei toni, degli scontri, ma se uno si ferma, dice: ma, solo pochi anni fa, dire queste cose non sarebbe stato squalificante, non avrebbe significato che non si aveva più diritto di parlare? O per lo meno perché continuare a dargli la parola? Adesso io non voglio fare, come dire, assegnare al giornalismo un eccesso di compiti (perché io non penso che il giornalismo debba essere sostitutivo delle coscienze individuali, dei percorsi individuali e tracciare strade che la gente dovrà percorrere; veniamo da un secolo in cui troppe verità venivano espresse sui giornali e troppa gente le seguiva in modo pedestre, per cui a me quello spaventa), però l’ambizione, il desiderio di fare qualche cosa che si avvicini al vero dovrebbe essere fondamentale, non una variabile indipendente possibile o non possibile. Uno dei primi anni in cui facevo il giornalista, un capo redattore mi spiegò la differenza fra il vero e il verosimile. Cioè, avevamo trovato una storia molto carina, molto divertente la mattina. Il pomeriggio io l’avevo controllata e gli avevo detto che no, che effettivamente io l’avevo controllata e che non era così, era un po’ diversa e che la storia veniva meglio. Lui mi ha guardato e mi ha detto: no, guarda Mario, imparalo subito, non lasciare che la verità rovini una bella storia, non farlo ti prego, perché sennò non facciamo più il giornale. E io gli ho detto: ma no è vero! E lui mi ha detto: ma no, andava benissimo stamattina, se non è vero è verosimile. Io pensavo che quello fosse, mi ero appuntato subito la frase perché pensavo che quello fosse il problema più grave: io mi devo guardare dal problema tra il vero e il verosimile. Oggi mi sembra il problema minore, perché per lo meno era verosimile. E no, è così!

Però attenzione, non è la prima volta, io voglio dire una cosa; ieri sera ero ad un dibattito in montagna a Courmayeur e la platea era una platea di tutte persone di circa sessanta anni ed erano molto spaventate dalla situazione del paese di adesso e alla fine una persona si avvicina – è un’amica di mia nonna – e mi dice: ma come fa ad essere ottimista, ma non c’è niente da essere ottimisti! Ma scusi, – continuo io – lei è poco più giovane di mia nonna, siete usciti dalla seconda guerra mondiale, avete ricostruito il paese, avete superato la stagione del terrorismo, mah, onestamente non è che non avete visto che il mondo non può girare, non può cambiare, e quindi anche nel momento in cui faccio questo discorso, i discorsi che avete sentito prima, non penso che siamo su una strada senza ritorno, che tutto è perduto.

Queste cose che dico le abbiamo anche già viste, perché, dopo il vero e il verosimile, oggi si assiste spesso all’utilizzo anche del falso, perché se il falso può essere verosimile, allora lo si può utilizzare. Non importa se vale per un giorno, perché poi di solito vale un giorno, due giorni, non importa. Pazienza se poi viene superato, sconfessato, l’importante è che quel giorno, quella pietrata lasci il segno, spaventi qualcuno, metta in difficoltà e lasci il segno. Userò un esempio personale che mi riguarda due volte, uno lo ho già usato lo scorso anno per chi era qui. Mio padre negli anni settanta veniva indicato come un uomo dei servizi segreti americani, un agente della CIA, addestrato in Virginia dai servizi americani alle tecniche di contro interrogatorio, un esperto di karaté. Questa cosa è stata scritta per numerosi anni, faceva parte della campagna che ha portato al suo omicidio. Nessuno si è preso la briga di controbattere, perché questo funzionava bene, era falso ma era verosimile, perché era giovane, era brillante, quindi poteva avere studiato negli Stati Uniti, poteva essere stato alla CIA, peccato che nessuno avesse controllato come ho raccontato l’anno scorso, infatti negli anni in cui si diceva che mio padre era trade union tra i servizi segreti italiani, tra i generali italiani e i servizi segreti americani, mio padre era uno studente all’università. Peccato che nessuno si sia preso la briga di vedere, di scoprire che mio padre, purtroppo per lui, non parlava una sola parola di inglese, che non è mai uscito dall’Europa nella sua vita e che era un uomo pigro fuori dal lavoro e non aveva mai fatto sport.

L’unico sport che faceva era la torta di mele. Tutto questo però non importava perché quel falso era verosimile. Un mese fa un giornale concorrente, perché oggi usa che i giornali si attacchino uno con l’altro e il giorno dopo facciano le pagelle di che cosa ha fatto l’altro giornale: ah vergogna ha scritto questo, come mai non ha scritto quell’altro, questo l’ha dato a tre colonne anziché a quattro, come se il giudice…: io penso che il mio giudice siano i lettori, punto, fine. Non mi interessa degli altri giornalisti, con tutto il rispetto per gli altri giornalisti, ma non mi interessa cosa pensano gli altri direttori di giornali del giornale che faccio io. Mi interessa cosa pensano i miei lettori. Un mese fa però ho trovato un editoriale in cui mi si attaccava, non so perché, non sono riuscito a capire, gratuitamente, in cui si dicevano delle cose che non erano nemmeno verosimili, perché mi si accomunava ad altri giornalisti, dicendo che io ero uno di quei giornalisti sessantottini che avevano fatto carriera e che oggi stavano al servizio dei padroni. Io sono nato nel 1970, basterebbe il dato anagrafico a dire che non posso essere un giornalista sessantottino e poi si scriveva tre righe, dicendo: oggi fa il direttore del giornale della FIAT, ma passa il suo tempo a flirtare con gli assassini di suo padre. Questo era in un editoriale domenicale di un quotidiano italiano. Come fa uno a difendersi da queste cose? È evidente che è falso tutto e se poi uno telefona, chiama, chiede conto, si dice no, ma è sfuggita la mano. Intanto però è stata tirata la pietra e il segno per una giornata è stato lasciato. Qualcuno di quelli che hanno letto quel giornale avranno pensato: ma pensa avevo letto i suoi libri, mi sembrava una persona così seria e perbene, ma se lì è scritto sul giornale che flirta con gli assassini di suo padre, qualcosa di vero ci sarà, o di verosimile. E quella cosa resta. Questo è il problema, è il problema e io lo sento in una maniera incredibile in questo momento. Lo sento perché è l’inquinamento del discorso pubblico di questo paese, è l’inquinamento della possibilità di guardare avanti. Però penso questo, che la platea, – l’avevo scritto per un dibattito che ho fatto in un incontro con il cardinale Scola a Venezia, per il giorno di S. Francesco di Sales – la platea, cioè i cittadini, i lettori, i giornalisti, tutti quelli che leggono i giornali e che vivono in questo paese sono stanchi, la platea è stanca, è distratta, è depressa da questo spettacolo che pretende sempre di fare più uno, ogni giorno, di enfatizzare il particolare, di perdere di vista i contesti, di distorcere completamente la realtà, di andare dritto alla pancia del lettore e non lasciargli mai spazio al dubbio, al ragionamento, all’empatia con gli altri, no bisogna andare a indignare, provocare rabbia, il cane di cui si parlava prima. Se si fa venire la bava alla bocca, al lettore, bene. Bene, vuol dire che funziona. Invece io penso che questo spettacolo che ha venduto e ha venduto bene, alla fine non lascia nulla, lascia solo sfinimento, non dà alcuna risposta, non ci aiuta a comprendere, non ci aiuta a vivere, non ci aiuta a capire. E per tenere alta la tensione si sono somministrate dosi sempre più massicce per scandalizzare, per indignare, ma io penso che stia arrivando l’assuefazione, che non funzioni più, oppure funzioni soltanto in alcune aree, dove ci sono gli ultras. Se uno va bendato allo stadio, pensa che tutti quelli che sono nello stadio siano ultras, perché sente le due curve che gridano, sente le grida delle due curve, sente i botti. Se poi gli levano la benda e guarda, si rende conto che sono una minoranza, e di solito la minoranza che non paga neanche il biglietto. Allora io penso che si debba tornare a non perdere di vista il lettore, l’uomo, l’essere umano e si debba continuare ad avere uno sguardo positivo che non significa né uno sguardo ingenuo, né uno sguardo buonista o un po’ stupido. No, bisogna averlo positivo, perché quando io penso, ecco, ti tirano una pietra, come quella che vi raccontavo prima, ti lasciano il segno, che cosa puoi fare? Puoi passare il tuo tempo lì nel terreno dove ti hanno portato, dove ti vogliono portare, e fare la rissa, però non è che se qualcuno vuole che tu faccia la lotta nel fango, tu devi dargli soddisfazione e fare la lotta nel fango per forza. In fin dei conti, quando penso a mia madre che ci ha insegnato – e l’ho raccontato nel mio libro che avevo scritto sulla storia della mia famiglia e del terrorismo-: voi non dovete svegliarvi la mattina e odiare per quello che vi è stato fatto, perché altrimenti tutti i giorni il gesto dei terroristi avrà vinto, vincerà ancora ogni giorno e vi porteranno dove vogliono loro. Allora io penso alla situazione di oggi, penso che in confronto a quella sia molto più semplice, ma che il meccanismo sia lo stesso: non vado là, devo costruire, fare lo sforzo per costruire qualcosa ancora in più, per avere uno sguardo più positivo che faccia da supplenza, che copra quello, ricostruirgli una pelle positiva più in fretta, più in fretta del negativo. Allora che cosa significa lo sguardo positivo? Significa non anteporre la critica ai fatti, non anteporre il pregiudizio, l’ideologia ai fatti e lasciar parlare la realtà con tutta la sua forza. In quell’incontro che ho avuto col cardinale Scola a un certo punto parlavamo e abbiamo fatto un botta e risposta sulla realtà e lui citando a sua volta ha detto: la realtà è testarda, e presto o tardi viene fuori per quello che è. E nessuno riesce a manipolarla completamente o a lungo. Io penso che questa sia la scommessa: avremo per lungo tempo scorie, veleni, che ci metteremo molto a digerire, ma il punto è che se uno rimette al centro la realtà, la domanda, la curiosità e il dubbio, allora non ci sono strade e percorsi obbligati o univoci o da cui non si può uscire, non si può tornare indietro, non si possono prendere strade nuove. Io penso che questo sia il motivo per cui alla domanda che mi hanno fatto prima che arrivassi qui ieri – è lo stato dell’informazione disastroso, compromesso? – io ho risposto no. No perché la realtà è testarda e perché non c’è possibilità di inquinare tutti i giorni se teniamo vivo lo sguardo positivo.

ALBERTO SAVORANA:

La realtà è testarda e oggi è ritornata potentemente alla ribalta attraverso i quattro interventi che abbiamo ascoltato, ma vi è tornata perché tutte le parole che abbiamo ascoltato sono venute da persone che hanno messo in gioco un fattore senza il quale anche la realtà più testarda potrebbe passarci davanti agli occhi e noi non ce ne accorgeremmo. Non vi sarà sfuggito perché è la cosa che a me ha colpito di più, mentre sentivo parlare persone così profondamente diverse una dall’altra ed è che tutte quattro hanno in qualche modo messo in campo, giocato quello cosa che don Pino, Stefano Alberto, ieri, nel corso della sua relazione ha documentato come percorso, la loro umanità. Perché per rendersi conto dall’interno del proprio lavoro che viviamo in una situazione in cui il mondo dell’informazione è una casta quasi sacerdotale dominata da uno schema rigido che sembra indistruttibile, per sfidare all’inizio della carriera, una giovane prostituta, con quelle domande, per provocare la propria figlia per la quale il nulla è l’esito di tutto o per contestare l’anziana signora, amica della nonna, con una proposta positiva, bisogna che il giornalista sia innanzitutto uomo, perché, perché è impossibile che quello che io, che ciascuno di noi sente come desiderabile, in quanto uomo, non lo sentano anche loro. E siamo accomunati da quella natura che al Meeting abbiamo chiamato cuore. E questo cuore è innanzitutto una ferita, perché il cuore ha scritto dentro quel più in là, quel c’è di più e oggi abbiamo visto cosa significa una posizione leale nel rapporto con la realtà che interroga, che fa emergere questa ferita, che don Carrón da anni indica come l’unica grande precondizione perché la realtà, cioè ciò da cui può arrivare una risposta, possa offrirsi a noi. Quello che don Giussani considerava il più grande teologo protestante del Novecento e di tutto il protestantesimo, Niebuhr, diceva che non c’è niente di più assurdo della risposta a una domanda che non si pone. Senza l’umano la realtà ci potrebbe passare davanti come un treno in corsa e noi non riuscire a vederla. E questa sfida capite che sia portata al cuore dell’informazione da persone che, per dirla con un proverbio spagnolo, non guardano i tori dagli spalti, non sono spettatori distaccati e indifferenti, ma sono protagonisti, fanno informazione, fanno comunicazione. Questo è un segno, un esempio che dà speranza, perché ci hanno mostrato che loro sono innanzitutto uomini ed, essendo uomini, lo strumento che hanno tra le mani può e diventa umano. E questo vale per chiunque. Quando divenne prete don Giussani, non ancora trentenne, fu invitato a un incontro di giovani sacerdoti nella diocesi di Milano, erano alcune centinaia, e uno alzò la mano e gli disse: cosa raccomanderebbe a un giovane prete? Una cosa semplicissima: di essere innanzitutto uomo. E aggiunse: perché vedete il cristianesimo è una risposta all’uomo, e introdusse un’altra figura di animale, oltre cani, gatti, disse, perché il cristianesimo è la risposta all’uomo, non all’ornitorinco. Capite che poter avere dei compagni di viaggio come le persone che oggi abbiamo ascoltato è un conforto, perché significa che c’è qualcosa che è già in azione, gratta, come il carcerato che per lunghi anni insegue il sogno dell’evasione, gratta quella che sembrerebbe una parete impenetrabile e comincia a introdurre delle fessure, pensate se queste fessure si moltiplicassero. Probabilmente tutti staremmo un po’ meglio e andremmo a letto alla sera meno impauriti e meno insicuri di non vedere il giorno dopo il nostro nome su qualche giornale non più secondo la legge del vero e del verosimile, ma del falso verosimile, che sarebbe veramente l’inganno e la beffa più terribile per gente come noi che non siamo migliori degli altri, e il peccato originale l’abbiamo tutti, ma che continuano a desiderare cose grandi e vorrebbero essere aiutati a camminare nella scoperta di queste. Grazie a voi.

(Trascrizione non rivista dai relatori)