Chi siamo

ABRAMO. La nascita dell’io

Presentazione della mostra. Partecipano: Giorgio Buccellati, Professore Emerito di Storia e Archeologia del Vicino Oriente Antico alla UCLA (University of California, Los Angeles), USA; Ignacio Carbajosa Pérez, Docente di Antico Testamento presso la Facoltà di Teologia dell’Università San Dámaso di Madrid, Spagna. Introduce Alberto Savorana, Portavoce di Comunione e Liberazione.

ALBERTO SAVORANA:

Buon pomeriggio a tutti e benvenuti all’incontro nella giornata inaugurale del 36° Meeting per l’Amicizia tra i popoli, dal titolo Di che è mancanza questa mancanza, cuore, che a un tratto ne sei pieno?

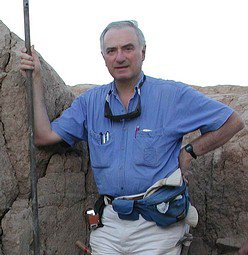

È molto significativo che questo Meeting inizi con due grandi incontri intimamente legati tra loro: il primo, intitolato Le religioni sono parte della soluzione, non il problema, si è appena concluso; il secondo, che inizia ora, è un momento di dialogo intorno alla figura di Abramo, a cui è dedicata una delle grandi mostre di questa edizione, curata da don Ignacio Carbajosa insieme a Giorgio Buccellati. È uno dei più autorevoli archeologi del mondo, e nei luoghi della Mesopotamia, nei luoghi di Abramo, ha condotto una vita di studi e di scavi. Ignacio e Giorgio hanno iniziato proprio qui un dialogo che è diventato negli anni un sodalizio professionale e che oggi segna una nuova tappa, un cammino in cui uomini dedicati a discipline molto diverse tra loro – un biblista e un archeologo – hanno condiviso ipotesi, interessi, curiosità, ricerche, per offrirci il contributo di questa autentica amicizia umana e culturale cresciuta negli anni.

“Il supremo ostacolo al cammino nostro di uomini è la "trascuratezza" dell’io. Il primo punto, allora, di un cammino umano è il contrario di questa trascuratezza, è cioè l’interesse per il proprio io, per la propria persona. Un interesse che sembrerebbe ovvio, mentre non lo è per nulla: basta guardare al nostro quotidiano comportamento per vedere quali immani squarci di vuoto della coscienza e di sperdutezza della memoria lo qualificano”. Era il 1995 quando don Giussani pronunciava queste parole; questo giudizio colloca il Meeting di quest’anno in un contesto in cui questa situazione si è aggravata, si è resa ancora più drammatica. Siamo davanti ad una sfida epocale, quella che l’allora card. Ratzinger chiamava il crollo delle antiche sicurezze. Indubbiamente il crollo più clamoroso che oggi è sotto gli occhi di tutti è il crollo dell’io, di un io consistente, capace di affrontare la realtà senza soccombere. È come essere stati investiti dalla radiazioni di Chernobyl, diceva ancora don Giussani: l’organismo è strutturalmente identico a prima, ma dinamicamente non è più come prima, è come paralizzato. Ma questo non era un lamento o una critica sterile; esprimeva piuttosto la consapevolezza che questa situazione è un’occasione propizia, è una grande opportunità per rimettere al centro l’uomo, l’io nella concretezza della sua situazione esistenziale. Per questo il tema del Meeting si sposa profondamente con il tema del nostro incontro di oggi sulla figura di Abramo, perché va a pescare nella struttura profonda dell’io umano. Papa Francesco nel suo messaggio al Meeting dice: “La suggestiva poetica espressione scelta come tema di quest’anno […] pone l’accento sul “cuore” che è in ciascuno di noi, e che Sant’Agostino ha descritto come “cuore inquieto”, che mai si accontenta e ricerca qualcosa all’altezza della sua attesa”. Il fatto stesso che l’uomo desideri, che abbia esigenze costitutive di verità, bellezza, giustizia, bontà, felicità dice il presentimento di una risposta che deve esserci da qualche parte. Perché – continua il Papa – “la vita non è un desiderio assurdo, la mancanza non è il segno che siamo nati sbagliati, ma al contrario è il campanello che ci avverte che la nostra natura è fatta per cose grandi”.

Ecco perché siamo profondamente grati a Ignacio, che con la collaborazione di Giorgio ha immaginato una mostra sulla figura di Abramo dove cominciano a emergere i tratti costitutivi della figura umana che, attraverso una chiamata – una chiamata del Mistero -, prende consistenza e coscienza di sé. E allora capite che questa non è una mostra di archeologia, non riguarda la fuga in un passato che non ci riguarda, ma è il tentativo di offrire un contributo per vivere meglio, con più dignità e consapevolezza del presente, in un tempo che non è meno drammatico della Mesopotamia dei tempi antichi. Allora come oggi è in gioco la persona, inizio di un popolo, di una storia e di una civiltà. Come ha ricordato il Presidente Mattarella nel suo messaggio, “La persona è il fondamento della comunità e dello Stato;. La sua libertà, il valore incomprimibile del suo essere unica e irripetibile, l’integrità dei diritti umani preesistono, come indica l’art. 2 della nostra Costituzione, agli stessi ordinamenti”.

Questo comincia a prendere forma con la figura di Abramo. Qualcosa sfida la nostra incredulità, il nostro scetticismo, anche se ci si aspetterebbe ben altra iniziativa per cambiare le sorti del mondo. Ma – come ha scritto nell’articolo uscito in occasione del Natale 2014 don Carrón sul Corriere della Sera – “il Signore sempre scombina i piani sfidando il nostro modo di intendere cosa sia realmente utile per la nostra vita, per la storia e per i processi in corso. Chi di noi avrebbe mai scelto un uomo come Abramo, un semplice pastore, per cambiare il mondo? Chi avrebbe immaginato che sarebbe bastato?”. È una domanda che riguarda tutti, che scava nella mancanza di serietà nei confronti del problema dell’uomo e del mondo. Eppure tutta la storia del mondo diventa chiara in un filo che inizia con un uomo della Mesopotamia, Abramo.

Inizio chiedendo a Giorgio di introdurci al tema di Abramo, a partire dall’ipotesi storica che formula, sollevando interrogativi sulla lettura tradizionale della vicenda, che ne fa quasi una costruzione letteraria, un’invenzione del popolo ebraico per ricostruire un passato idealizzato. Buccellati, invece, misurandosi con questa figura biblica, solleva qualche domanda riguardo a questa lettura. Ecco la domanda: fino a che punto si può parlare di storicità verificabile quando si parla di Abramo? Ci sono degli indizi, c’è qualche suggerimento, qualche dato che depone a favore della verità storica nel racconto della vita di un uomo vissuto così lontano nel tempo?

GIORGIO BUCCELLATI:

La domanda è chiara, la risposta molto meno. Cercherò di indicare quali sono i limiti e i meriti di una indagine storica riguardo a dati molto complessi e molto stratificati. La narrativa biblica ci dice che Abramo se ne andò, un giorno, dalla sua patria originaria, seguendo suo padre dal sud della Mesopotamia verso nord per poi proseguire ancor oltre. Cosa ne avranno pensato i vicini, i parenti, gli amici? Eccomi qui, oggi, nelle vesti di un mesopotamico antico per interpretare i sentimenti di quelli che rimasero indietro…

Ma c’è un problema. Così dicendo, mettiamo sullo stesso piano una realtà storicamente ben attestata da documenti contemporanei ai fatti (quelli mesopotamici) con una tradizione che ci è nota solo da narrative scritte in tempi più tardi. È il problema della storicità o meno di questa figura che ci rappresentiamo così viva leggendo il racconto della Genesi.

È la sfida che mi ha lanciato don Ignacio, che ho raccolto, e che spero anche voi vogliate ora cogliere con me. Ci dovremo soffermare su qualche dettaglio, ma spero sarete d’accordo con me che ne vale la pena… La mia proposta, in controcorrente con la maggioranza degli studiosi, è che la narrativa biblica su Abramo si possa da un lato ambientare in un contesto mesopotamico assai specifico, databile alla prima metà del secondo millennio, e che si possa dall’altro postulare una dimensione di storicità per questa figura. Questo, per un complesso di ragioni che cercherò di esporvi. Parliamo della Mesopotamia. Come sapete, è una valle situata tra due fiumi. I Mesopotamici chiamavano la loro terra “Paese delle quattro rive”, dell’Eufrate e del Tigri.

Le due città citate nella narrazione di Abramo sono Ur e Harrān, situate ai due estremi di questa terra. Un territorio abbastanza grande perché si estende anche verso ovest, verso il Mediterraneo. Ci sono quattro grandi regioni climatiche. Una arida, irrigabile, a sud-est; due zone – la zona pedemontana e quella del Mediterraneo – molto più utilizzabili dal punto di vista agricolo per via delle piogge; al centro c’è la steppa, la zona peggiore di tutta la regione, perché è semi arida, quindi non c’è abbastanza acqua per l’agricoltura, ed è troppo alta rispetto ai fiumi, per cui non è possibile portare acqua tramite i canali. La mezzaluna fertile è l’area che circonda la steppa, il cuore del Paese ma anche la zona meno desiderabile. Guardiamo la geografia di questa regione non in termini di cartografia, ma con un’idea più concreta di geografia fisica ed umana. Il satellite ci mostra bene la zona della steppa con l’Eufrate al centro. La zona irrigabile è limitatissima, ben visibile nei suoi campi coltivati anche quando ci si avvicina con l’aereo. Il fiume è molto largo, circa 1 km. Ai due lati della grande valle del fiume, c’è una parete rocciosa formata da gruppi di faraglioni, che si sviluppano per tutta la parte centrale della valle. Quando ci si avvicina, c’è una zona intermedia dove non arriva più l’acqua dei canali e dove cominciano le tende di quelli che oggi chiamiamo beduini, popoli seminomadi ancora legati all’agricoltura. In alcuni casi la parete rocciosa è vicinissima al fiume, per cui questo si restringe. Quando si sale di circa duecento metri – quota a cui è impossibile portare l’acqua – e si guarda indietro, si vede la pianura fertile; ma se ci si volta dalla parte opposta si vede la steppa, totalmente inutilizzabile da un punto di vista agricolo, con una vegetazione molto particolare, alberi che crescono solo nei letti dei torrenti e con le montagne sempre al centro del paesaggio. L’unica fonte di acqua fresca sono alcune oasi, altrimenti ci sono soltanto dei pozzi di acqua molto salmastra dove si possono abbeverare gli animali – pecore, capre e asini – che riescono a nutrirsi con questa vegetazione assolutamente resistente. Funziona tutto molto bene, quindi le greggi sono una vera fonte di ricchezza. Questa era la situazione come la conosciamo per i periodi antichi fino al 1000 a.C., quando cominciano ad arrivare cammelli e dromedari, animali che adesso si vedono raramente, solo quando c’è molta siccità nelle parti più meridionali. I gruppi umani che vivono nella steppa sono limitati, poche famiglie che vivono in tende molto isolate, in gruppi piccoli; tranne che nelle poche grandi oasi, essi corrispondono a piccoli gruppi familiari. Palmira è la più grande oasi della steppa, molto famosa anche nell’antichità più remota. Risale al terzo millennio a.C. e si è poi sviluppata nel periodo romano, durante il quale sono state costruite le grandi strutture che si vedono attualmente.

A questo punto ho inserito intenzionalmente una diapositiva nera, perché dobbiamo fare un piccolo inciso sulla situazione contemporanea, che conoscete tutti e che è molto triste, in particolare per via dell’assassinio di Khaled al-Assad, Direttore delle Antichità di Palmira. Voglio parlarne per un attimo perché la maggior parte delle diapositive che avete visto le abbiamo fatte nell’agosto del 1966. Siamo rimasti a Palmira per un mese, Khaled era già il Direttore delle Antichità e ci ha ospitati, permettendoci di fare una ricognizione della steppa attorno a Palmira. Potete quindi immaginare che quarantanove anni di amicizia, di stima e di contatti professionali incidano profondamente sul nostro stato d’animo. Vorrei chiedervi un momento di raccoglimento e – per quelli di voi che pregano – una preghiera per Khaled. Lui era interessato anche alla storia recente delle tribù di Palmira e aveva un manoscritto che ci ha mostrato molte volte, in cui raccoglieva le tradizioni dei vari gruppi tribali. Questa è una buona introduzione al secondo punto che voglio sviluppare, un’occhiata storica al paesaggio che abbiamo appena conosciuto.

Gli amorrei erano un gruppo di persone di carattere nomadico e seminomadico, molto presenti nei testi cuneiformi per circa cinque secoli, soprattutto tra il 2300 e il 1800-1700 a.C.. Li presento adesso da un punto di vista un po’ particolare, considerandoli come la popolazione che ha conquistato la steppa. La steppa è sempre stata lì e ci sono segni di presenza umana che risale al Paleolitico, ma non era mai stata propriamente conquistata. C’erano solo piccoli gruppi isolati di persone. Gli amorrei invece sviluppano uno sfruttamento sistematico, quasi “industriale”, della steppa. In sostanza, capirono che era possibile portare gli animali che abbiamo visto, pecore, capre, asini. Dal corridoio fluviale, lungo circa 500-600 km, lo sviluppo economico possibile era andare nella steppa dove gli animali potevano mantenersi con l’acqua salmastra dei pozzi e dove pochi gruppi di persone potevano sopravvivere facilmente con il mangiare e con l’acqua potabile che si portavano o dalle valli dei fiumi o dalle oasi. Sono visti di solito come invasori nomadi che vengono dalla steppa, ma non ci sono indicazioni di nessun tipo per una possibilità di un tale sviluppo demografico basato sulla stessa steppa. Per questo motivo, occorre chiedersi da dove venissero. La mia risposta è che non erano originari della steppa o del deserto ma provenivano dal territorio dei due fiumi e da lì si erano avventurati nella steppa per portarvi le loro greggi. L’immagine che possiamo farci è di un popolo che va verso la steppa e poi torna in quei luoghi come seminomade, perché ha acquisito lo stato nomadico. Sono riusciti a portare una ricchezza economica anche nel loro territorio di base, cioè quello del corridoio fluviale. Da lì, si estesero anche verso le altre direzioni. I testi cuneiformi ci descrivono l’attività anche militare che intrapresero queste tribù andando verso i grandi centri urbani della Mesopotamia, in particolare a sud, verso Ur, e a nord, verso Harrān e anche Uruk. Questa è la traiettoria che viene descritta nella Genesi per l’itinerario di Abramo e di suo padre Tera, che parte da Ur per andare ad Harrān; da lì, le tradizioni citate dalla Genesi ci descrivono un andare e venire tra Harrān e la Palestina. Possiamo quindi guardare alla steppa come ad un filtro culturale, che dà agli amorrei – agricoltori divenuti nomadi – un nuovo modo di guardare alla grande civiltà urbana della Mesopotamia. Sono degli ex Mesopotamici, se volete, che guardano alla Mesopotamia che conoscevano e conoscono, da una distanza non solo fisica ma anche culturale e psicologica. Manca, in archeologia, ogni traccia di una cultura materiale amorrea. Degli Amorrei abbiamo notizia diretta solo dalle fonti cuneiformi, che ce ne parlano, nelle fasi iniziali, come di estranei, estranei che si inseriscono dal di fuori nel contesto urbano così essenzialmente mesopotamico. Questo inserimento implica una sostanziale perdita dei tratti originari: l’unica cosa che resta sono i nomi propri, che perdurano come una moda. Così il nome del più famoso re babilonese è per l’appunto amorreo: Hammu-rapi. Ma non vi è altro. Manca, in archeologia, ogni traccia di una cultura materiale amorrea. Manca, nei testi cuneiformi, ogni traccia di letteratura che rappresenti il punto di vista originario degli Amorrei. È qui che si inserisce la proposta di una chiave di lettura proprio in questo in questo senso per alcune narrative bibliche. Guardiamo, per ora, solo alla forma letteraria, quasi come se fosse un esperimento mentale. Chiaramente, queste narrative sono bel lontane dallo statuto di fonti primarie che hanno i testi cuneiformi, tutti contemporanei con gli eventi, mentre i testi biblici sono di molti secoli più tardi. Ma pur essendo ben consapevoli di questo, l’interesse di confronti formali è notevole. La chiave di lettura è questa: i capitoli pre-abramici della Genesi suonano come un eco di quello che poteva essere la visuale amorrea della Mesopotamia. Possiamo dire che i grandi temi delle tradizioni patriarcali sono invariabilmente più consoni a un ambientamento nella steppa che nei grandi centri urbani. Guardiamo a queste narrative sulla scorta di quello che abbiamo visto a proposito dell’ambiente storico-geografico. Così la vicenda della torre di Babele si spiega bene come una memoria di grandi costruzioni che vengono interpretate, in retrospettiva, come manifestazioni di hybris (mai così viste dai sumeri o dai babilonesi), punite dalla molteplicità delle lingue (che è, sì, una maledizione quando si è isolati nella steppa, ma non quando si cerca, come nelle città, di sviluppare il commercio con l’estero). Analogamente, il diluvio che copre le montagne ha senso nella steppa, che è pianeggiante ma ovunque circondata da montagne ben stagliate contro l’orizzonte anche se di bassa quota; non ha senso invece nella pianura mesopotamica, dove nella maggior parte dei casi non si vedono montagne. A monte di tutto questo, guardiamo al tropo della creazione, in primo luogo della coppia umana. La tradizione mesopotamica mette l’accento in maniera molto vistosa sulla creazione della città come istituzione, mentre l’uomo è un elemento generico e anonimo che serve a riempire il grande contenitore della città. Considerando l’importanza sempre più crescente di Gerusalemme nell’ottica biblica, si penserebbe che una tradizione scribale esilica prenderebbe avvio da questo tropo, presentando la città santa come voluta fin dall’inizio della creazione (come contrapposto a Babilonia, che è così descritta in Mesopotamia). Invece no. La descrizione nella Genesi descrive nei dettagli l’amorevolezza con cui Dio crea la coppia con la quale inizia e sviluppa un dialogo personale. E in questo possiamo vedere la concezione tribale che pone nel capostipite del gruppo sociale il fondamento della propria solidarietà sociale, e ne sviluppa la storia in chiave di genealogie complesse, dove è la generazione in chiave lineare che conta. Il secondo aspetto del tropo della creazione è quello dell’uomo a immagine di Dio. Le statue degli dei in Mesopotamia rendono gli dei a immagine dell’uomo. E i riti descrivono nei dettagli più minuti come queste statue devono essere prodotte nelle grandi botteghe artigianali che avevano sviluppato tecniche di altissima qualità. Non così, ovviamente, nella steppa: nessuna bottega qui, nessuna tradizione di tecnica artigianale. Qui è l’essere umano che domina la scena: ed è nella sua derivazione diretta e personale da una realtà invisibile ma sentita come presenza toccante che emerge il segno del creatore. Non è l’immagine dell’uomo che conta, ma l’immagine di Dio. Un altro aspetto interessante. Con Abramo, la narrativa della Genesi cambia di tono. La presenza di un protagonista (Abramo, per l’appunto) introduce un nuovo senso di continuità e direzionalità. Applichiamo la stessa chiave di lettura, ma soffermandoci su un aspetto particolare, l’assenza di ogni riferimento alla scrittura. Nella narrativa biblica, Abramo è presentato come di origine mesopotamica, non solo, ma come proveniente, in compagnia del padre e di altri parenti, da Ur, uno dei massimi centri culturali della Mesopotamia. Ma non vi è traccia alcuna, in questa narrativa, di uno degli aspetti che definiscono la civiltà mesopotamica e di Ur in particolare: l’uso della scrittura. Non che ci si si debba aspettare un Abramo capace di scrivere lui stesso. Ma che dipendesse dalla scrittura e dai tecnici, cioè gli scribi, come qualunque Mesopotamico dell’epoca – questo sì. Era un mondo che possiamo definire “para-scribale”, nello stesso modo in cui possiamo definire il nostro un mondo para-digitale: dipendiamo totalmente da quella dimensione anche se ben pochi di noi sono dei tecnici al punto da saper programmare un computer. Anche con il sorgere di un protagonista, dunque, la nozione di un filtro della steppa si applica bene alla narrativa biblica. Nella steppa, non vi era alcuna cultura scribale: è del tutto consono con questo mondo che Abramo sia perfettamente immune da ogni rapporto con il mondo degli scribi. Ma ciò non è consono con quello che ci dice altrimenti la tradizione biblica. In contrasto con le descrizioni dei gruppi patriarcali, ci viene detto che nell’Egitto di Mosè i suoi connazionali sono controllati dagli “scribi degli Israeliti” (Es. 5): sono presentati come operanti all’interno del gruppo, addetti a calcolare quantità di lavoro e di lavoratori, un particolare che pare sottendere la nozione, anche se non viene così esplicitata, che quando avviene l’Esodo ci sono divisioni in “schiere” di cui viene dato il numero specifico. Ma è con Mosè stesso che la scrittura viene iscritta a pieno titolo nella spiritualità: la duplice stesura del decalogo sulle tavole di pietra è il momento più vistoso (Es 24:12; 31:18; 34:28), così come il riferimento da parte di Dio a un suo “libro” nel quale sono registrati i peccati degli uomini. E poi si dice di Mosè che aveva “scritto i libro delle leggi” (Es 24:4.7). Nessuna traccia di tutto questo nelle tradizioni patriarcali: è chiaramente una tradizione pre-scribale. Ciò che è significativo non è tanto la dimensione sociale della mancanza, nello scenario culturale della steppa, di tutta la struttura scribale così centrale nel mondo mesopotamico. È invece il modo in cui questo incide sulla concezione di Dio. Nella tradizione di Abramo è la durabilità della parola che costituisce l’elemento centrale: questa “fedeltà” di Dio è sottolineata dal fatto che Dio non ha un nome, è il Dio personale di Abramo. L’alleanza si incarna nella discendenza fisica di Abramo come realtà tangibile. Con Mosè, si incarna nella scrittura, e perciò Mosè reclama anche il diritto, per così dire, di conoscere il nome di Dio. Non è il Dio di Mosè, ma una realtà più oggettiva, proprio in linea con quello che la mentalità introdotta dall’uso della scrittura aveva comportato. La scrittura è omologa della parola, e in questo senso c’è, possiamo dire una dimensione abramica in Mosè – tanto più in quanto la sua vocazione originaria avviene anche quella nella steppa, come quella di Abramo. È una trasformazione successiva (non sottolineata nel testo biblico) che porta a una missione del tutto diversa per Mosè, legata ora esplicitamente al mondo della scrittura. I dati di fatto che abbiamo visto proposto possono essere interpretati in due modi. Potrebbe, in prima istanza, trattarsi di un artificio letterario. Ed è in questa direzione che converge la gran parte della critica storica attuale: la narrativa sarebbe una costruzione fantasiosa, un’invenzione nostalgica che ricostruisce artificiosamente, al ritorno dall’esilio in Babilonia, un passato idealizzato e ricreato su misura. Ma ci sono dei fatti importanti che non sono presi in considerazione da questa communis opinio della storiografia attuale, e che non possono invece essere disattesi. Vediamone brevemente i più significativi. Occorrerebbe in primo luogo documentare la presenza, nella provincia post-esilica di Giuda, di un centro intellettuale con una capacità creativa assolutamente eccezionale. Dovremmo presupporre uno o più autori capaci di creare una narrativa non solo ricchissima di spunti episodici e di sviluppi caratteriali inaspettati, e attenta a particolari inaspettati come quello della scrittura che abbiamo appena visto, ma anche capace di inventare stili narrativi assai diversi per poi legarli in una trama unica e più o meno scorrevole. Dove sono le radici di un tale prodigio letterario nel mondo che ci appare altrimenti certo intriso di cultura scribale, ma non propriamente di alta fantasia? Dati poi i riscontri assai puntuali con realtà storiche molto anteriori nel tempo, quelle del periodo amorreo, a quali fonti avrebbe potuto attingere questa presunta scuola post-esilica di altissima creatività? Sembra ben da escludere che possano aver inventato corrispondenze così sottili come quelle che abbiamo or ora rilevato. E non c’è peraltro evidenza di tradizioni scribali che abbiano tramandato particolarità così specifiche in Mesopotamia, né tanto meno nella piccola provincia della Giudea. Allora, c’è da ripetersi, da dove vengono queste coincidenze così sorprendenti? La stessa domanda vale per gli episodi presi in chiave aneddotica. Che cosa spiega una fioritura di temi così diversi, se dobbiamo pensarli tutti originari di un contesto culturale così ristretto? E se provengono da contesti diversi, quali sono, e fino a che punto si può risalire in dietro nel tempo per trovare un’ambientazione adeguata? Che poi questo presunto centro letterario di alta creatività abbia voluto e saputo mettere alla base della propria convinzione religiosa uno scenario così profondamente umano, ma al contempo così poco edificante, come quello dei patriarchi (Giacobbe ancor più di Abramo) vorrebbe dire che avremmo a che fare con un genio satirico straordinario – e certo ben poco facilmente ambientabile nella realtà scribale del quinto o quarto secolo. È anche sorprendente, nell’ottica di una scuola scribale dedita all’invenzione di immaginarie antiche tradizioni, il ruolo così prominente del mondo mesopotamico. Il terribile verso del salmo 137 (“Figlia di Babilonia, beato chi afferrerà i tuoi piccoli e li sbatterà contro la pietra”) sottolinea l’atteggiamento tutt’altro che pro-mesopotamico nel periodo dell’esilio. Pur con la lontananza che risultò dopo che alcuni, non certo tutti, tornarono in Giudea, e pur considerando che la grande ecumene era ormai di stampo diverso (persiana e aramaica), non sembra che la prospettiva mesopotamica potesse apparire particolarmente desiderabile. Per finire, l’orizzonte dell’alta Siro-Mesopotamia, incentrato su Harran, rimane centrale nelle tradizioni patriarcali, dato che Isacco e Giacobbe vi ritornano, con un senso specifico di appartenenza. Di nuovo, in che modo questo collima con gli orizzonti della geografia percettiva della Giudea post-esilica? In alternativa all’idea di un artificio letterario che proietta il presente post-esilico in un passato immaginario, possiamo vedere le correlazioni con il mondo degli Amorrei come una effettiva memoria epica di eventi e situazioni antiche. Non che si debba presumere una formalizzazione antica a livello scribale. Si tratterebbe solo di stralci di una memoria orale, che avrebbe radici nei periodi antichi, ma che si sarebbe riconfigurata in periodi più tardi, quando sarebbe stata rivisitata da scuole scribali interessate al passato anche remoto. Potemmo dire, con un riferimento approssimativo ma indicativo, che la prima ipotesi, quella dell’artificio letterario, avrebbe come modello l’Eneide, mentre la seconda ipotesi, quella della memoria epica, avrebbe come modello l’Iliade. Soffermiamoci un momento su questa seconda ipotesi, in rapporto alla quale bisogna render conto di due obiezioni. La prima è che il divario cronologico fra il periodo amorreo e quello della formalizzazione che vediamo nella Genesi è di molti secoli. Allo stesso modo, c’è una distanza geografica considerevole tra la steppa come ambiente originario e la Palestina come luogo della redazione finale del testo. La seconda è che non vi è la minima traccia, nel contesto amorreo, di una percezione monoteistica. In questo senso, la memoria epica come la vediamo nella narrativa biblica non si allineerebbe, quindi, con quello che sappiamo della religione e spiritualità di fatto documentata per i periodi più antichi. In entrambi i casi, è difficile sintetizzare in poche parole le considerazioni che si possono addurre in merito, ma dobbiamo pur provarci. Per quanto riguarda la prima obiezione, si tratta di vedere se esiste un possibile contesto scribale che in qualche modo possa esser servito da ricettacolo per le più antiche tradizioni orali. A mio avviso, possiamo riscontrare questo contesto in una corte reale dei secoli immediatamente successivi al periodo amorreo: si tratta della corte del regno di Amurru, che mantiene lo stesso nome (“Amurru” è l’originale per quello che noi rendiamo come Amorrei). È una corte anomala rispetto a quelle degli altri regni contemporanei, anomala perché non ha il suo centro in una città già ben stabilita, ma in un’oasi proprio nel mezzo della steppa, quella di Palmira E` dunque situata a metà strada, cronologicamente, geograficamente, ma anche istituzionalmente, tra il mondo originario degli Amorrei e quello più tardo dell’ambiente biblico. È possibile vedervi un canale di trasmissione per delle tradizioni che si sarebbero venute cristallizzando poco dopo quello che sarebbe stato il momento formativo. La totale mancanza di un monoteismo amorreo presenta una difficoltà a prima vista maggiore. Il nucleo centrale della religiosità biblica è infatti del tutto alieno rispetto a quella politeistica, amorrea come babilonese. E, dato che ho messo l’accento sulle consonanze, questa dis-sonanza sembra tanto più problematica. Non è però di per sé insormontabile. Da un lato, le consonanze che ho additato si riferiscono a un ambiente socio-culturale di carattere generale: all’interno di questo, è ben plausibile che esistessero delle differenze per certi versi anche marcate, soprattutto per altri aspetti, come per l’appunto per quanto riguarda l’atteggiamento di fronte all’assoluto, cioè la religiosità. Dall’altro, la “religiosità” di Abramo, come viene descritta nella narrativa biblica, si impernia su un aspetto particolare, che di per sé non è alieno neanche dalla religiosità mesopotamica. Nella tradizione biblica già a cominciare dai successori immediati di Abramo, ci si riconosce nella condivisione del Dio personale di Abramo. Questo non avviene con altre grandi figure vetero-testamentarie, per cui, per esempio, non ci si riconosce nella condivisione del Dio di Mosè o di Isaia. Questo è un tratto che collima con entrambi i lati dello spartiacque – con il mondo tribale da un lato e con quello del monoteismo formalizzato dei periodi più tardi. Un aspetto interessante che emerge dalla lettura dei capitoli della Genesi su Abramo è la mancanza quasi totale di sviluppi di tipo editoriale. Uno dei pochi esempi di una tale editorializzazione, se si accetta l’ipotesi della memoria epica, è la qualifica di Ur come città “dei Caldei”. Ma mancano del tutto commenti sulla natura nomadica della società, sul significato del lasciarsi indietro le città della Mesopotamia, sulla rilevanza del riconoscersi “figli di Abramo”, e così via. Ci sarebbe da aspettarselo nel caso della prima ipotesi, quella dell’artificio letterario inventato apposta per dipingere una situazione ancestrale fittizia. Così come ci si presenta, il testo è relativamente scarno, più in linea con l’ipotesi della memoria epica. In altre parole, la sistemazione redazionale non ha dato molto spazio a un intervento editoriale. Ora, tutto questo conforta l’ipotesi di un contesto culturale – quello amorreo – per le tradizioni della Genesi. Di per sé, però, non dà una risposta completa alla domanda di Alberto su Abramo perché, in base a quanto ho detto finora, non possiamo parlare di Abramo. E in effetti non possiamo aggiungere dati diretti e concreti: è una cosa a cui accenniamo anche nella mostra. Ma è in base a una serie di dati inferenziali che possiamo dare invece una risposta più positiva, anche se molto sfumata, alla domanda di Alberto. La figura di Abramo emerge in ogni caso come quella di protagonista centrale. Seguendo l’ipotesi della memoria epica, viene quindi da domandarsi fino a che punto ne faccia parte anche questa particolare figura. Non vi è, per certo, alcuna evidenza extra-biblica che ce ne parli. Ma neanche potremmo in effetti pensare di cercarla. Così come è descritto nella narrativa della Genesi, Abramo è una figura sostanzialmente marginale. Il tono è magniloquente, ma i dettagli che ne colorano la fisionomia lo mostrano come un individuo senza alcuna ascendenza famigliare, sociale o politica di particolar nota. Nel susseguirsi degli eventi, viene descritto ai margini dei grandi centri e dei grandi momenti della storia, non certo come il tipo di individuo che ci aspetti possa lasciare traccia nella grande storia. Ma nell’ottica della memoria epica la domanda si pone in maniera un po’ diversa. È plausibile, dobbiamo chiederci, che la trafila stratigrafica così complessa come l’ho appena abbozzata, una trafila che varca grandi limiti di spazio e di tempo, abbia mantenuto la memoria di un individuo specifico, e non solo di avvenimenti più o meno elusivi? Direi di sì. Da un lato, la cristallizzazione orale tende, in effetti, a coagularsi più facilmente attorno a personalità specifiche anziché a situazioni o istituzioni. Di regola, i tratti personali vengono in tal modo accentuati, e nuclei di realtà vengono spesso ingranditi in chiave leggendaria, al punto che si perdono quelle sfumature che sempre caratterizzano la concretezza dei fatti storici. Nel caso di Abramo, può anzi stupire che, ammettendo una memoria epica originale, il processo di “leggendarizzazione” sia relativamente così limitato: la sua figura rimane molto circoscritta, senza che venga fatta esplodere fino a dove include tutto il seguito della storia a cui avrebbe dato origine. Abramo non viene presentato come un proto-Mosè, non come un proto-Davide, neanche come un proto-Ezra (come ci si potrebbe aspettare nel caso di una invenzione post-esilica). È una figura che rimane invece del tutto locale. Questa, diciamo, discrezione editoriale è più facilmente spiegabile se la si riconduce a un momento narrativo ancora relativamente vicino a eventi originari che si venivano cristallizzando in una visione unitaria. È poi anche vero che tali eventi vengono, nella pratica, più facilmente messi in moto da personalità spiccate che, anche se in ambiti ristretti, prendono l’iniziativa e aprono prospettive nuove. In altre parole, è ben plausibile che un Abramo ci fosse stato all’origine della narrativa che ne avrebbe consolidato, nell’ipotesi della memoria epica, le gesta. La coerenza di cui ho parlato emerge soprattutto se si considera il contrasto fra la spiritualità biblica e quella mesopotamica. Si tratta di un contrasto strutturale, tale cioè da toccare non solo aspetti diversi ma tutto l’organismo nella sua integrità sistemica. Accenniamo solo a una delle colonne portanti e al loro contrasto nei due sistemi. La nozione di Dio vivente è centrale alla spiritualità biblica proprio in questo senso. Si riferisce alla coerenza di Dio visto come singolo agente, come fonte cioè di iniziative che provengono da una sfera che ci controlla in maniera incondizionata. È l’assoluto che si modula in maniere atte a essere percepite dal relativo. Questa modulazione, come tale, è piena di contraddizioni. Quella del sacrificio di Isacco è emblematica, ed è la prima di tutta un serie di “promesse” che si invalidano nel corso degli avvenimenti che seguono. Si invalidano nella modulazione, ma si convalidano nel costante riferimento alla figura del Dio vivente che sta all’origine. Vivente vuol dire imprevedibile e incontrollabile, eppure – fedele. Questa qualifica è la controparte: quello che conta non è la promessa come viene modulata e capita dai vari destinatari in diversi momenti dei tempo; è invece il “promettente”. Il concetto di alleanza è quello che appare, in chiave lessicale, con Abramo. Ma la nozione di Dio vivente come l’ho descritta è già presente, ed è il fondamento strutturale della spiritualità che la narrativa attribuisce a questo personaggio. In Mesopotamia, non è che gli dei siano “morti”. Non è questa la natura del contrasto. Si tratta invece del fatto che la spiritualità mesopotamica mira ad assicurare certezze tramite il riconoscimento di schemi regolari e ricorrenti. Questi schemi non sono la modulazione di una volontà imprevedibile; sono invece la manifestazione, progressiva, di una realtà omeostatica. Quello che sta alla base è il fato, inteso come codice genetico del nostro stesso essere. E per i mesopotamici – arriviamo qui al nocciolo della questione – non è possibile dare del tu al fato. Sta qui il contrasto strutturale di cui parlavo. Abramo ci viene presentato come un essere umano che non solo dà del tu al fato, all’assoluto, ma che entra addirittura in contrattazione con “lui”, discute, protesta. L’iniziativa viene posta nelle mani di questo “tu” che si rivolge all’umano “io”, e gli attribuisce così una posizione affatto nuova rispetto allo “io” mesopotamico. C’è un dinamismo dirompente, che emerge, anche solo letterariamente, con una freschezza e ricchezza sorprendenti. Si noti che mancano agganci lessicali con le formulazioni che si trovano altrove – manca, per esempio, la qualifica di Dio vivente. Ma quello che conta, per un’analisi strutturale, è la valenza semiotica, non il dettaglio filologico. Si noti per esempio il contrasto con la narrativa che riguarda Mosè. Alla qualifica di “Dio di Abramo” non si aggiunge quella di “Dio di Mosè”. Vediamo invece l’insistenza con cui si vuole avere la dichiarazione di un nuovo nome, qualcosa che dia come un’indipendenza semantica all’assoluto. Sono due modalità diverse, due modulazioni del modo umano di recepire la realtà che rimane consistente, quella, per l’appunto, del Dio vivente. Questa coerenza nella diversità parla a favore di esperienze diverse in reazione alla stessa motivazione di esperienza. Nel caso di un artificio letterario, ci si aspetterebbe una maggiore uniformità lessicale, un fatto che milita quindi a favore dell’ipotesi della memoria epica. Ammettere un’invenzione letteraria così raffinata di valenze semiotiche nascoste comporterebbe, come dicevo prima, l’esistenza di una personalità o di un gruppo di eccezionale capacità creativa, per la quale non è stata addotta nessuna evidenza per la Giudea del periodo post-esilico. Con tutto questo, cosa possiamo dire in conclusione sulla “storicità” di Abramo? Facciamo una premessa. Una ambientazione tarda del processo di composizione del libro della Genesi non crea, di per sé, un problema. Dopo tutto, anche ambientando Abramo nel periodo amorreo siamo comunque in un periodo storico molto tardo cronologicamente. La civiltà urbana della Mesopotamia si era ormai sviluppata da ben più di un millennio, e la narrativa biblica non cerca minimamente di porre i propri inizi con Abramo a monte degli inizi mesopotamici. Infatti, una caratteristica saliente dell’atteggiamento biblico è proprio di vedere i propri inizi in un periodo niente affatto mitico, con contorni fantastici che sfidano la realtà e si immergono nella notte dei tempi. Gli inizi sono invece in un momento che è comunque storicamente tardo e ben definito. Non è quindi l’anteriorità cronologica che conta come tale. L’ipotesi della memoria epica non è influenzata da un desiderio di retrocessione temporale degli eventi. Dipende invece, e soltanto, da due fattori. Il primo è che ci sono delle correlazioni di fatto di cui bisogna pure in qualche modo dar conto. Il secondo è che uno studio propriamente strutturale della spiritualità biblica nel suo contrasto con quella mesopotamica richiede anch’essa maggiore attenzione, per quanto riguarda la probabilità di un momento fondante che condiziona il sistema organico nel suo insieme. L’ipotesi della memoria epica risponde in maniera adeguata a queste istanze. Di per sé, non propone una dimensione storica specifica per Abramo: non abbiamo evidenza propriamente storiografica, ma dei forti suggerimenti filtrati, nell’ambito di quella ipotesi, attraverso un processo di composizione, trasmissione e redazione assai complesso. Ed è pur necessario confrontarsi, in un modo o in un altro, con questo filtro. A mio modo di vedere, sembra più che plausibile assumere che l’ipotesi della memoria epica abbia valore critico, e che la presenza di una figura singola e fondante possa essere a buon diritto accettata non solo come valida, ma in effetti come necessaria per spiegare la coerenza strutturale di tutto il sistema che ci è ben noto in chiave pienamente storica. C’è una certa fragilità nell’attribuzione di una dimensione storica a qualunque personaggio dell’antichità più remota. Per Abramo, possiamo contare sulla serie di parametri che abbiamo passato in rassegna, che ci permettono di verificarne, pur con tutte le sfumature del caso, una realtà originaria di base. Questo è tutto quello che posso fare: Abramo è una figura fragile storicamente, fragile e scarna, ma almeno credibile. È questa figura che ora consegno a don Ignacio.

ALBERTO SAVORANA:

Ringrazio profondamente Giorgio per questa sua lezione da grande archeologo e storico, che come vedete non procede per tesi affermate, ma scava negli indizi che la realtà contiene. Arriva ad una conclusione che apre la possibilità di una strada nuova: la plausibilità della figura di Abramo. Un uomo, collocato in un momento del tempo, che segna l’irruzione di qualcosa di nuovo nella storia come noi la conosciamo. Invece di affermare qualcosa in termini categorici, con questa sua lezione, Giorgio ha cominciato a rimuovere qualche possibile ostacolo, qualche possibile obiezione che rende più plausibile quello che potremo vedere nella mostra.

Cedo la parola a don Ignacio, facendo una semplice domanda: la mostra parte dall’ipotesi formulata da don Giussani per cui Abramo segna nella storia dell’uomo la nascita dell’io. Come il percorso della mostra dà credito, arricchisce la plausibilità di questa ipotesi?

IGNACIO CARBAJOSA PÉREZ:

Grazie. Innanzitutto non spaventatevi perché non intendo parlare tre quarti d’ora come ha fatto il caro Giorgio. Gli ho chiesto la carità di mettere davanti a noi questi studi perché senza l’appoggio della storicità tutto quello che io dirò diventa una devozione. Per questo è una grande carità quello che ha fatto con noi.

Il titolo della mostra può risultare provocatorio. Abbiamo sentito da Giorgio che l’essere umano era da millenni sulla faccia della Terra. In che senso allora l’io, così come noi lo conosciamo, nasce con Abramo? In che senso nasce intorno al 1800 a.C.? Giorgio Buccellati ha già introdotto la risposta, ambientando la religiosità delle civiltà mesopotamiche in confronto con quella biblica. Ha detto che per i mesopotamici non era possibile dare del tu al fato, al destino. Allora, ci domandiamo noi, come mai i racconti biblici ci mostrano il mesopotamico Abramo in un rapporto così stretto col Dio Vivente, tanto da dare del tu al destino? Questa è stata la prima mossa storica del destino, che prende l’iniziativa, chiamando un nomade della Mesopotamia – Abramo – a generare l’io umano così come oggi lo conosciamo. È per questo che don Giussani dice: “Tutta la storia di tutto il mondo diventa chiara in un filone che parte da un uomo della Mesopotamia, Abramo; Dio lo ha scelto per farsi conoscere dagli uomini e per salvare gli uomini che navigavano in una dimenticanza totale o in un’affermazione della totalità secondo una propria misura”.

Ci troviamo di fronte a un sorprendente intreccio tra la natura, l’io che abbiamo tutti, e la storia, l’avvenimento di Abramo. Mi chiedo: come può un avvenimento storico segnare la natura dell’io? C’è voluta una storia, un intervento di Dio nella storia perché Dio potesse svelarsi. Solo il divino infatti, entrando nella storia, salva l’umano. Ed è molto importante osservare subito che questo intreccio tra la natura e la storia è difficilmente sopportabile per la ragione moderna. Infatti Kant, Lessing e altri padri dell’illuminismo europeo sono partiti con la pretesa di arrivare a descrivere la natura dell’io a partire dal solo uso della ragione, tralasciando esplicitamente una fede storica – il cristianesimo – nella cui tradizione si riconoscevano ancora. Bastano due citazioni, la prima di Lessing: “Casuali verità storiche – avvenimento Abramo, avvenimento di Cristo – non possono mai essere la prova di necessarie verità razionali”, che raggiungiamo con l’uso autonomo della ragione. Oppure Kant, dove già il titolo dell’opera da cui cito, La religione entro il limite della semplice ragione, è tutto un programma: “La fede religiosa pura -usando la ragione, riesco ad arrivare al fatto che c’è un Dio creatore e che io ho un imperativo etico verso Dio e verso i miei fratelli uomini – è l’unica in grado di fondare una Chiesa universale, perché, essendo semplicemente una fede di ragione, può essere comunicata a tutti per convinzione. Viceversa, una fede storica, come quella del cristianesimo, l’ebraismo, fondata semplicemente su fatti, non può estendere il suo influsso al di là del limite di tempo e di luogo cui possono giungere le notizie su cui poggia la sua credibilità. Ma – chissà perché – la debolezza particolare della natura umana fa sì che non sia possibile fare sulla fede religiosa pura l’assegnamento che merita, cioè fondare la fede esclusivamente su di essa”. Allora sarebbe la debolezza particolare della nostra natura umana ciò che impedisce a noi, cristiani dei fatti, di arrivare a una fede religiosa pura, cioè una fede di ragione. Don Giussani, amante della ragione, ha identificato bene la rivoluzione che l’avvenimento cristiano, storicamente situato, stabilisce nel mondo delle idee e la sfida che rappresenta per la mens moderna: “É solo un avvenimento che può rendere chiaro e consistente l’io nei suoi fattori costitutivi. È questo un paradosso che nessuna filosofia, nessuna teoria – sociologica o politica – riesce a tollerare: che sia un avvenimento, non una analisi, non una registrazione di sentimenti, il catalizzatore che permette ai fattori del nostro io di venire a galla con chiarezza e di comporsi ai nostri occhi davanti alla nostra coscienza, con limpidità ferma, duratura stabile”.

Con grande genialità Benedetto XVI, a Ratisbona prima e in altre occasioni poi, ha sollecitato un allargamento del concetto di ragione e del suo uso, per accogliere la possibilità dell’intervento di Dio nella storia. Parlando dell’approccio alla Bibbia, dice: “L’ermeneutica secolarizzata della Sacra Scrittura è posta in atto da una ragione che strutturalmente vuole precludersi la possibilità che Dio entri nella vita degli uomini e che parli agli uomini in parole umane. Anche in questo caso, pertanto, è necessario invitare ad allargare gli spazi della propria razionalità. Per questo, nell’utilizzazione dei metodi di analisi storica, si dovrà evitare di assumere, là dove si presentano, criteri che si chiudono alla rivelazione di Dio nella vita degli uomini. Cioè, accettare la possibilità di un intervento storico di Dio nella vita degli uomini.

“É necessaria una ragione che indagando gli elementi storici presenti nella Bibbia si mostri aperta e non rifiuti aprioristicamente tutto ciò che eccede la propria misura”.

Entriamo dunque a guardare i tratti del volto umano così come nascono in Abramo, così come noi li conosciamo nella nostra tradizione ebraico-cristiana occidentale. Primo tratto: un io in rapporto. Certo, ha detto Giorgio parlando del poema Gilgamesh, sarebbe assurdo affermare che prima di Abramo l’io umano non fosse religioso. Certamente lo era. Ma non potendo dare del tu al fato, l’io rimaneva in una sorta di orfanità cosmica. Lo si vede, per esempio, quando il protagonista, Gilgamesh, sta cercando un amico che è morto. C’è un’ultima orfanità, non c’è un rapporto con un tu del mistero. Questa orfanità è segnata dalla enigmaticità ultima del destino in cui tentava di penetrare tramite un’appropriazione razionale di un universo prevedibile. Rimaneva comunque un’impresa solitaria, triste, titanica.

Da quando quel tu divino si fece vivo in un intervento nella storia, in un dialogo, l’io di Abramo cominciò a concepirsi come un io in rapporto, in rapporto con un tu che si era fatto vicino attraverso una chiamata e gli aveva assegnato una strada. Come accade per il bambino con il tu della madre, il volto dell’uomo si svela in un rapporto. La chiamata di Abramo segna la nascita dell’io. Io sono rapporto con te. Leggiamo ancora da don Giussani. “Se Abramo si domandasse, mentre se ne va nella notte lungo una direttiva che Dio misteriosamente gli offre: «Io chi sono?», risponderebbe: “Sono tuo, di Te”. Non c’è nessuna definizione sostanziale più vera, più grande di questa. Ogni altra è piombo che rimane come corpo estraneo in noi, solo questo aggettivo possessivo ci rianima, ci ridà l’anima: «Io sono Tuo!».

Da quel momento, allora, si riguadagna una comprensione nuova del proprio senso religioso. I battiti del cuore, quelli di Gilgamesh, si leggono con chiarezza nuova, come nostalgia di un tu che ha stabilito un rapporto storico con la sua creatura. Non “di che cosa è questa mancanza”, ma “di chi è mancanza questa mancanza”, per citare il titolo del Meeting. Perfino l’espressione poetica di Leopardi, ormai lontana dall’avvenimento cristiano, non può non essere riconosciuta figlia di quella tradizione: Leopardi è figlio della tradizione cristiana, come si vede in questi versi de Il pensiero dominante: “Come solinga è fatta / la mente mia d’allora / che tu quivi prendesti a far dimora!”. Sembra un paradosso: da quando tu hai fatto dimora, sei entrato nella mia vita, io sono nostalgia di te, la mia mente è “solinga”. Ecco come la tradizione cristiana ha segnato, volente o nolente, anche l’anima del grande Leopardi.

Un secondo fattore: responsabilità e lavoro. In quella prima chiamata, Dio assegna un compito ad Abramo: “Vattene dal tuo Paese, dalla tua patria, dalla casa di tuo padre verso il Paese che io ti indicherò”. La vita così acquista uno scopo, vissuto come risposta a un altro. E il lavoro diventa vocazione, compito in cui rispondo all’indicazione di un altro. Niente è più inutile, tutto è salvato e guadagna un suo significato all’interno di un rapporto, all’interno di un grande amore. Non c’è niente di inutile. La libertà e i gesti dell’uomo, a cominciare dal suo lavoro, sono risposta alla chiamata di Dio, e in quella prospettiva acquistano valore e fecondità. La vita così si fa più semplice: non è più un inseguire qualcosa che non si lascia afferrare, ma è un rispondere, una responsabilità.

Terzo fattore dell’io: l’io diventa protagonista del tempo e della storia. Nel mondo religioso della Mesopotamia – questo lo sappiamo bene – domina una concezione ciclica del tempo, in cui non c’è spazio per la novità e l’avvenimento. La natura stessa con i suoi cicli che sempre ritornano – pensiamo alle stagioni, al raccolto della terra, la vita e la morte, i cicli della donna – favorisce e fa sembrare logica la concezione ciclica del tempo. I riti religiosi, con ricorrenza ciclica, cercano di favorire o ristabilire il benefico susseguirsi dei cicli naturali. Soltanto l’irrompere nel tempo di Dio, che assegna un compito e fa una promessa, è in grado di rompere questa dinamica e introdurre il primo capitolo di una storia che si protende in avanti linearmente, non più ciclicamente. A livello civile, ha ragione un’osservazione acuta e giusta di Giorgio. Certamente la rivoluzione urbana, con la nascita delle città-stato e l’irruzione della scrittura, aveva introdotto già prima di Abramo un primo senso lineare della storia. Il susseguirsi degli imperi con i suoi re era registrato nelle memorie scritte conservate nei primi archivi. In ogni caso, la storia della Mesopotamia è sempre la storia di una istituzione, la storia della città-stato. Ma a livello della concezione individuale dell’uomo, a livello del rapporto con il destino, dominava comunque la dimensione ciclica della storia. Con il popolo biblico, invece, comincia la storia della persona: Dio assegna un compito, fa una promessa, si lega con un’alleanza. La storia è dunque un susseguirsi carico di significato di avvenimenti che avverano quella promessa, nonostante tutte le difficoltà: la sterilità di Sara, l’uccisione del figlio. Il destino dell’uomo e il proprio compimento si legano con la promessa protesa verso il futuro: una discendenza numerosa, un figlio in un trono stabile, un messia liberatore, e così avanti.

Quarto e ultimo fattore, fondamentale: l’io si concepisce dentro un popolo. Dal verificarsi sorprendente della promessa, superando le circostanze che sembravano contraddirla, nasce il popolo. Da allora l’io si concepisce come appartenente a un popolo con cui Dio ha istituito un’alleanza, con cui Dio porta avanti una storia in favore di tutta l’umanità. Il popolo è costitutivo del rapporto tra Dio e Abramo nel momento della vocazione. “Vattene dal tuo Paese, dalla tua patria, farò di te un grande popolo”. La storia di quel popolo, la storia di Israele diventa storia di salvezza per tutta l’umanità.

Ma arriviamo a un momento della storia, la storia di Israele, grande pedagogo secondo san Paolo. Per capirci: per avere un io desto, un io con tutti questi fattori, ci vuole un tu sempre contemporaneo. Pensate a un bambino: se dopo un mese di vita il tu della mamma sparisce, non si sviluppa bene. Allora, c’è stato un momento doloroso nella storia di Israele, in cui quel tu è stato cristallizzato in legge. Per amore a quel popolo e a tutta l’umanità, come è arrivata la creatività di Dio contro a questa difficoltà? Con l’incarnazione: ci vuole una mano che ce lo porge ora. Non più con una voce, non più con una legge, ma la carne umana del figlio. Per questo san Paolo parla di Cristo come il vero discendente di Abramo. Lui è l’uomo che obbedisce al Padre. Lui è l’uomo dove tutti i fattori dell’io vengono a galla, proprio come abbiamo visto adesso. È lui – san Paolo – che porta soluzione a quel problema: come mai i gentili pagani possono essere discendenza di Abramo? La vera discendenza è un uomo, è Cristo e tutti quelli che appartengono a Cristo diventano veri discendenti di Abramo. È nel rapporto tra i discepoli che guardano a questo uomo che attira i loro volti, che si recupera quell’io veramente umano.

ALBERTO SAVORANA:

E’ così che, nel percorso storico della mostra, arriviamo all’anno zero della storia come noi la numeriamo oggi. Ma poi la mostra fa fare un salto cronologico e ci proietta nell’oggi, nel nostro presente. Qui introduci una nuova ipotesi: che questo metodo che ha costituito l’io, con i quattro fattori che hai identificato, non sia valso solo per l’antico, non solo per l’inizio della storia, ma sia un metodo adeguato all’uomo di oggi, alla ricerca del suo proprio volto umano. Allora, come documenti, come svolgi questa seconda parte, attualizzando il metodo che il Mistero avrebbe scelto per comunicarsi all’uomo di ogni tempo?

IGNACIO CARBAJOSA PÉREZ:

In questo senso il paragone con il prima di Abramo può risultare illuminante.

Il paragone più semplice è con la Mesopotamia: secondo me siamo nella stessa confusione di quando la storia è cominciata con Abramo. Le cose più evidenti in un certo momento non sono più evidenti. Su questo c’è poco da dire, il crollo delle evidenze è qualcosa riconosciuto da tutti. In realtà, se siamo più precisi, dobbiamo dire che da quando il volto di Dio è diventato un volto dai contorni sfumati, allora il volto dell’uomo ha cominciato a perdere quei tratti che definivano il vero io dell’uomo. È molto importante capire questa catena causale. Si capisce allora la pericolosità di cui parlava don Giussani a metà degli anni ’80. “Amici miei, siamo in un’epoca di una pericolosità sterminata. Il Papa ha detto che il pericolo più grande per l’uomo non è la schiavitù fisica, ma l’eliminazione della possibilità di comportarsi da uomo. Siamo in un’epoca in cui le catene non sono portate ai piedi, ma alla motilità delle prime origini del nostro io e della nostra vita”.

Adesso che quella pericolosità è diventata un fatto, con delle conseguenze nelle leggi e nelle espressioni culturali, noi proviamo la tentazione di fermare il crollo delle evidenze con una più efficace strategia di potere che possa arginare le conseguenze. Siamo tutti coscienti di questa tentazione, che in realtà è un tentativo senza futuro, perché chi dovrebbe sostenere le evidenze è un io ormai smarrito. D’altra parte, corriamo il rischio di censurare o addirittura cancellare nella loro radice i desideri di compimento che si nascondono nei più svariati tentativi di raggiungere la pienezza. Invece che mettere davanti agli uomini una presenza che attiri tutto il desiderio, come faceva Gesù, abbiamo la tentazione di vietare le strade sbagliate, come se il desiderio si mettesse a posto da solo una volta che gli si chiudono quelle strade, come se il desiderio non ci fosse stato dato per cercare la felicità. Ma Dio, allora, cosa fa? Dobbiamo imparare cosa fare anche in questo momento storico. A noi sembra che se crolla tutto un mondo di evidenze, crolla anche la civiltà cristiana, e che la certezza della fede venga meno. Tante volte abbiamo l’impressione che fermare quel processo potrebbe sostenere l’evidenza della nostra fede. Ma è questa la strada che ha intrapreso il Mistero nella storia? Da quando il Mistero ha cominciato l’avventura affascinante di diventare compagno dell’uomo, affinché questi possa ritrovare se stesso, il metodo è sempre lo stesso. Qual è il metodo, lo vediamo da Abramo in poi: per arrivare a tutti e a tutto Dio ha cominciato scegliendone uno.

Vedete qui l’immagine di Ground Zero a New York, settembre 2001. Vedete cosa vuol dire il crollo delle Twin Towers, di un grande edificio, e come quella distruzione vada per ondate. Invece, abbiamo quest’altra bellissima immagine, in parallelo:come dall’elezione di uno, anche qui per ondate, nasce un popolo che può arrivare a tutto, a tutti. È come se il Mistero dovesse ricominciare da capo, come se dovesse ricominciare con ciascuno di noi. A noi invece questo metodo sembra assurdo. Per salvare il mondo, come prima mossa, Dio chiama Abramo, un politeista mesopotamico nelle periferie dell’impero. Quando ha scelto Abramo, Dio non ha messo a posto tutta la realtà e la storia, ha cominciato a generare un io, a dare consistenza a quell’io, fino al punto che con Abramo possiamo parlare della nascita dell’io. Infatti, l’io si costituisce soltanto davanti a una presenza che lo chiama, che lo attira, che lo risveglia dal torpore in cui tante volte cade. Dire sì a Colui che ci chiama è di fatto il contributo più grande al mondo.

ALBERTO SAVORANA:

Per venire incontro a questa situazione dell’uomo, dell’uomo antico e dell’uomo che è ciascuno di noi, dice papa Francesco nel messaggio al Meeting: “Dio, il Mistero infinito si è curvato sul nostro niente assetato di Lui, e ha offerto la risposta che tutti attendono, anche senza rendersene conto, mentre la cercano nel successo, nel denaro, nel potere, nelle droghe di qualunque tipo, nell’affermazione dei propri desideri momentanei. Solo l’iniziativa di Dio Creatore poteva colmare la misura del cuore. Cioè costituire un io cosciente di sé e del proprio destino”.

Il viaggio che abbiamo iniziato oggi pomeriggio con Ignacio e Giorgio non finisce qui, ci accompagnerà durante tutta la settimana del Meeting. A cominciare dalla possibilità di visitare la mostra su Abramo, poi, attraverso gli incontri a partire da domani pomeriggio, quando padre Lepori ci guiderà dentro la grande domanda di Luzi che abbiamo scelto come titolo del Meeting. E via via fino a lunedì pomeriggio, quando don Juliàn Carrón, Joseph Weiler e Monica Maggioni riprenderanno il filo del dialogo di oggi pomeriggio e lo renderanno ancora più pertinente alle sfide del presente, interrogandosi sul contributo che la vicenda del grande padre Abramo, scelto da Dio per raggiungere ogni uomo che vive sulla faccia della terra, ha da dare oggi a noi, testimoni di un crollo epocale ma desiderosi di una ripresa. In che senso allora è possibile anche oggi che il metodo di Dio offra l’unica adeguata strada per rigenerare un io capace di vivere all’altezza dei tempi? Grazie a tutti, a don Ignacio e a Giorgio, e buon Meeting.