Chi siamo

’68 E OLTRE. IL ’68 VISTO DA ORIENTE

In collaborazione con Russia Cristiana. Partecipano: Francesco Braschi, Presidente Associazione Russia Cristiana; Adriano Dell’Asta, Professore di Lingua e Letteratura Russa all’Università Cattolica di Brescia e Milano; Annalia Guglielmi, Ricercatrice, Esperta dei paesi dell’est.

’68 E OLTRE. IL ’68 VISTO DA ORIENTE

Ore: 12.30 Arena della Storia A5

‘68 E OLTRE. IL ‘68 VISTO DA ORIENTE

In collaborazione con Russia Cristiana. Partecipano: Francesco Braschi, Presidente Associazione Russia Cristiana; Adriano Dell’Asta, Professore di Lingua e Letteratura Russa all’Università Cattolica di Brescia e Milano; Annalia Guglielmi, Ricercatrice, Esperta dei Paesi dell’Est.

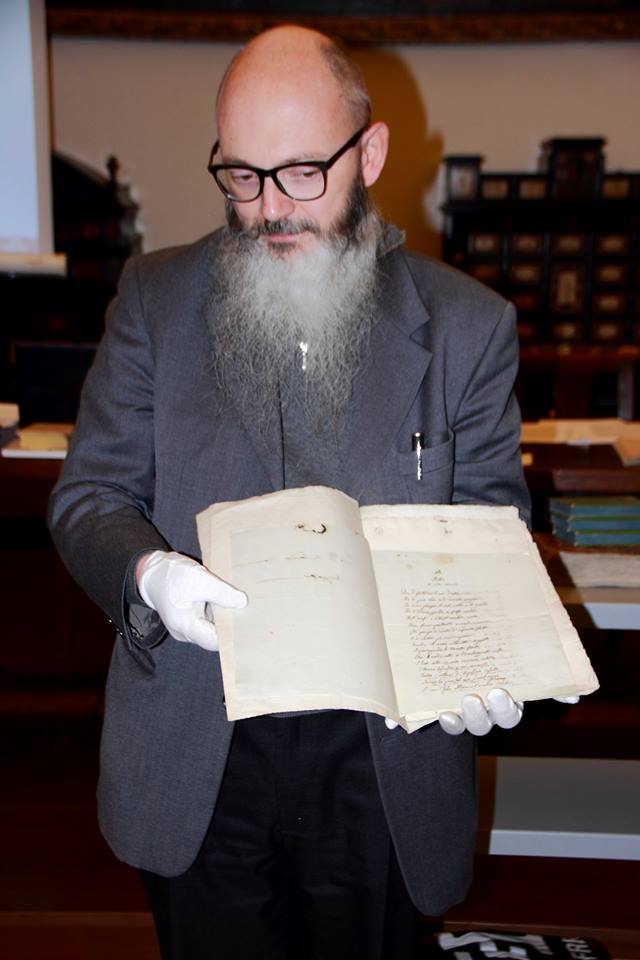

FRANCESCO BRASCHI

Buona giornata a tutti e benvenuti a questo incontro del ciclo dedicato all’anniversario del 1968, che si concentra oggi, in particolare, sul tema del ‘68 visto nei Paesi dell’Est. Per introdurre questo incontro, mi sembra non ci siano parole più calzanti di quelle di uno tra i dirigenti di Solidarnosc, Bronisław Geremek, che fu poi deputato e ministro negli anni Novanta, dopo la caduta del comunismo. Nel 1990 diceva: «Se guardiamo all’Europa centrale di oggi, possiamo scorgere sia un’atmosfera di libertà riconquistata, sia un senso di debole radicamento delle istituzioni e del pensiero democratico nelle società post- comuniste. Ma tre pericoli accompagnano in questa fase i Paesi che si sono liberati dalla dittatura comunista. Il primo pericolo è il populismo, che trova un terreno di coltura naturale nelle esperienze vissute finora da tali società e si fonda sulle illusioni egualitarie. Il populismo può diventare un’arma pericolosa nelle mani dei demagoghi politici, può rovesciare ordinamenti democratici. Il secondo pericolo è la tentazione di instaurare governi dalla mano forte, una tentazione particolarmente forte nelle società post- comuniste, perché ancora deboli sono le istituzioni democratiche e soprattutto lo stile democratico di pensiero. Il terzo pericolo della fase di passaggio è il nazionalismo. Sotto il governo comunista, la forma più semplice di resistenza da parte della società e dei cittadini era il richiamo al sentimento nazionale che garantiva la solidarietà tra le persone. Ma a volte, in situazioni di instabilità sociale, questo sentimento subisce deformazioni, diventa nazionalismo e sciovinismo». Ecco, la lucidità di queste parole scritte nel 1990 ci rende certi di quanto sia importante guardare al ‘68 nei Paesi dell’Est, non per fare semplicemente un’opera, che sarebbe comunque doverosa, di approfondimento e di conoscenza di una sfaccettatura tutt’altro che secondaria del ‘68, ma soprattutto perché il ‘68 rappresenta, anche nei Paesi dell’Est, una delle chiavi di volta per capire il 1989 ma anche quello che stiamo vivendo adesso. I tre pericoli di cui si parlava nel ‘90 sono pericoli ben presenti ancora oggi, e non soltanto nei Paesi dell’Europa dell’Est. Allora, vogliamo tentare di intraprendere un piccolo viaggio nei Paesi dell’Est, nel ‘68, nella preparazione del ‘68, nelle conseguenze del ‘68, con l’aiuto degli amici che sono qui questa mattina. Innanzitutto, la dottoressa Annalia Guglielmi, esperta, ricercatrice dei Paesi dell’Est, in particolare della Polonia, storica, collaboratrice e amica per molti anni di don Francesco Ricci, con un’esperienza anche di residenza in Polonia, e il professore Adriano Dell’Asta, già direttore dell’Istituto italiano di Cultura a Mosca, professore di Lingua e Letteratura russa all’Università Cattolica di Brescia e di Milano, vicepresidente della fondazione Russia Cristiana. Io sono Francesco Braschi, presidente dell’associazione Russia Cristiana e lavoro normalmente alla Biblioteca ambrosiana di Milano. Allora lasciamo subito la parola ad Annalia Guglielmi, chiedendo a lei un approfondimento sulle caratteristiche principali, sui poli del pensiero e sulle conseguenza del ‘68 nei Paesi dell’Est, in particolare nello scenario dei Paesi dell’Oltrecortina, mentre poi al professor Dell’Asta lasceremo una focalizzazione in particolare sulla Russia. Prego.

ANNALIA GUGLIELMI

Grazie a tutti di essere venuti. Vorrei ricordare che esattamente cinquant’ anni fa, la mattina del 21 agosto 1968, Praga si risvegliò invasa dalla truppe del Patto di Varsavia. Scrive uno studente universitario: «A tutti gli studenti del mondo. Sono uno studente ceco e ho 22 anni. Nel momento in cui scrivo, i carri armati sostano in un grande parco, proprio sotto le mie finestre. Ci sono molte cose che non so più. Non so neppure se riuscirò a portare a termine gli studi. In questo momento tutto perde il suo senso originario. La mattina del 21 agosto 1968 mi sono svegliato in un mondo totalmente diverso da quello in cui sono andato a dormire solo poche ore prima. L’unico modo con cui ci potete aiutare è questo: non dimenticate la nostra Cecoslovacchia». Un brevissimo cenno storico a quanto era accaduto. Si può dire che in una prospettiva storica, quella che poi venne chiamata la Primavera di Praga è forse l’evento più importante per la storia del movimento socialista, dalla rivoluzione bolscevica fino all’avvento di Gorbaciov e alla caduta del muro, soprattutto per una sua caratteristica assolutamente unica e cioè di essere stato un tentativo di riforma del socialismo a partire da dentro, dall’interno delle strutture socialiste. La vicenda si può sintetizzare in questo modo: con la denuncia di Nikita Krusciov dei crimini stalinisti al XX congresso del Partito comunista russo nel ‘56, partì in molti Paesi una nuova fase del socialismo. Si cercarono strade nazionali, si fecero diversi tentativi di apportare dei correttivi al sistema. Invece, in Cecoslovacchia, i vertici del partito, in particolare il segretario Novotný, rimasero arroccati all’interno delle vecchie logiche. Questo provocò un crescente malessere all’interno delle strutture del partito stesso finché, nel gennaio 1968, Novotný venne isolato, destituito e sostituito da Alexander Dubček alla guida del partito. Gli otto mesi che vanno da gennaio ad agosto, in Cecoslovacchia, sono ricchi di riforme sostanziali. Innanzitutto, venne abolita la censura, donando alla Cecoslovacchia una libertà di espressione e di informazione assolutamente sconosciute ed unica all’interno dei Paesi del blocco. E in aprile fu annunciato il cosiddetto Programma d’azione: per la prima volta si parla della realizzazione di un socialismo dal volto umano. Secondo me, questa definizione del socialismo dal volto umano non indica soltanto un socialismo più tollerante, meno basato sul terrore, come era ai tempi di Stalin, più rispettoso delle libertà civili. Soprattutto, indica forse un socialismo che doveva passare dalla rigida applicazione delle teorie marxiste alla presa di coscienza della realtà per quella che è e non per quello che viene descritta dalla ideologia. E questo, in tutti i settori della vita, a partire dal campo economico. Uno dei più importanti teorici della Primavera di Praga in campo economico è Ota Sik che, riprendendo un passo di Hanna Arendt, scrive: «Solo una società di automi potrebbe consentire un calcolo e una previsione senza errori, una statistica del comportamento in cui l’imprevisto e l’imprevedibile siano sempre esclusi». Si comincia a mettere in discussione l’ideologia stessa. Un altro elemento significativo di queste società è che si era instaurato un socialismo livellatore, un egualitarismo spinto all’estremo aveva fatto sì che salari e stipendi – dice sempre Ota Sik – diventassero una sorta di pensione sociale garantita che spetta a chiunque faccia qualcosa. Riprendo la definizione di socialismo dal volto umano, perché i protagonisti del nuovo corso cecoslovacco avevano sperimentato sulla propria pelle che l’utopia, quando tenta di piegare tutta la realtà e i suoi disegni, può generare effetti terribili. E allo stesso tempo, l’ideologia crea una sorta di universo parallelo in cui le parole d’ordine prendono il posto della realtà e l’uomo viene in qualche modo sostituito da un fantasma che gli viene trasmesso dagli organi della propaganda. Come diceva ancora Hanna Arendt, «il pensiero ideologico insiste su una realtà più vera, che è nascosta sulle cose percepibili dominandole tutte e fa sì che gli esseri umani vivano un terribile sogno che nasconde la realtà». In moltissimi documenti e testimonianze del ‘68 praghese, troviamo la descrizione, la denuncia di questa sorta di assopimento che aveva pervaso tutta la società a partire dall’ideologia, ma è anche testimoniato l’entusiasmo per il risveglio di una coscienza. Infatti, dice il sociologo ceco Václav Bělohradský, «nell’astrazione da se stessi consiste la più grande colpa degli intellettuali. Il tradimento della propria coscienza va riconosciuto come radice di ogni male e va corretto. Il coraggio di avere una coscienza è il più importante e forse il solo contenuto della Primavera di Praga». E credo che questo, che va al di là delle mere classificazioni politiche, sia uno dei messaggi più importanti della Primavera di Praga: riportare in primo piano l’uomo, i fatti e la realtà, smascherare in questo modo l’ideologia. Václav Havel, che molti di voi sicuramente hanno letto, nell’aprile del 1968 scrive: «Il maggior problema che il Partito comunista deve affrontare oggi consiste nel fatto che la sua ideologia crea una barriera tra l’uomo e la realtà». Questo, ovviamente, comincia a minare le basi stesse del sistema e i Paesi fratelli del Patto di Varsavia non possono stare a guardare, per cui si arriva all’invasione, nella notte tra il 20 e il 21 agosto. Rudé právo, che era l’organo del Partito comunista cecoslovacco, ancora allineato con il pensiero di Dubček, il 25 agosto scrive: «Praga è ricoperta di manifesti. Durante la notte, Praga ha perduto i nomi delle vie e in molti casi anche i numeri civici. I giovani hanno smontato le tabelle con i nomi delle strade e i numeri delle case, hanno cancellato e asportato i cartelli indicatori agli incroci affinché potessero orientarsi in città soltanto coloro che la conoscono bene». Praga è insomma in piedi. La popolazione, nonostante ci fossero stati alcuni appelli alla resistenza armata, sceglie la strada della resistenza attraverso la disobbedienza civile. Appunto, vengono cambiati i nomi delle strade, si hanno notizie di colonne di carri armati che vagarono per giornate intere nella campagna cecoslovacca senza riuscire a raggiungere la meta. E possiamo anche dire che questa scelta della non violenza, forse, è un altro elemento che approfondisce la distanza tra il ‘68 praghese e il ‘68 nei Paesi occidentali. Un episodio molto grave e significativo avviene nel gennaio 1969 quando un giovane studente, Jan Palach, si diede fuoco in piazza Venceslao e poi fu seguito da altri sette ragazzi. In un documento di Charta 77, movimento di opposizione che sorse appunto nel 1977 in Cecoslovacchia, leggiamo: «Jan Palach morì e noi tutti per un attimo ammutolimmo». Cerchiamo di immaginarci l’attimo in cui ha preso il coraggio per compiere quel gesto terribile. Fermiamoci un attimo a fissare quella torcia e ci accorgeremo di fissare qualcosa che non si può buttare al vento, né ieri né oggi né domani, è qualcosa che rende l’uomo uomo, proprio perché lo supera. Comunque, la Primavera di Praga di fatto fallisce, Dubcek viene destituito e sostituito da Gustáv Husák che, già nell’aprile del ‘69, dà inizio a quello che viene chiamato “processo di normalizzazione”, cioè la cancellazione di tutte le riforme introdotte dalla Primavera, la detenzione di moltissimi cosiddetti ribelli. Soprattutto, a migliaia di intellettuali venne impedito di scrivere o di insegnare. Possiamo anche dire che, nell’arco di due anni, più di 200 mila cecoslovacchi emigrarono dal Paese. Un altro evento importante del ‘68 all’estero è avvenuto qualche mese prima in Polonia, nel marzo del ‘68. Possiamo dire che per certi aspetti si trattò anche di una sorta di regolamento di conti all’interno del Partito comunista stesso, dove erano presenti due fazioni: una rappresentata dal segretario del partito Gomułka, un grigio uomo dell’apparato che cercava di mediare, di tenere insieme i pezzi del partito, l’altra dall’allora ministro degli Interni Mieczyslaw Moczar, che faceva leva sui sentimenti profondamente nazionalisti e molto spesso antisemiti. Era una corrente molto autoritaria che mal sopportava qualsiasi voce di dissenso o di protesta. In questo contesto, nel gennaio del 1968 andò in scena a Varsavia un’opera teatrale di Adam Mickiewicz, Gli avi. Adam Mickiewicz è forse il poeta del 1800 più importante della storia della letteratura polacca: in questo dramma, si parla dell’oppressione della Polonia da parte della Russia zarista. Il pubblico applaudì in modo particolarmente vivace i passaggi in cui Mickiewicz sottolineava questa oppressione della Polonia, Moczar e le autorità interpretarono questo come un segno di atteggiamento antirusso, e quindi antisovietico, e decisero di imporre al teatro la sospensione degli spettacoli. Questo provocò immediatamente una reazione, soprattutto degli studenti universitari. Ci furono diversi cortei, manifestazioni, finché si arrivò, l’8 marzo del 1968, ad una grande manifestazione per le vie di Varsavia che venne repressa brutalmente dalla polizia, la milizia polacca. Furono moltissimi gli arresti: in questo modo, si ottenne soltanto di far dilagare la protesta anche ad altre città della Polonia. Nel frattempo, la stampa di regime, su influenza di Moczar, ascriveva il disordine degli studenti universitari ai cosiddetti “sionisti”. Non dimentichiamo che nel 1967 c’era stata la Guerra dei Sei Giorni tra Israele e i Paesi Arabi. L’Unione Sovietica e tutti i Paesi del blocco si erano schierati a favore dei Paesi Arabi e quindi avevano interrotto le relazioni diplomatiche con Israele. Insomma, c’era un discreto fermento nel mondo internazionale: questa accusa di quinta colonna sionista poteva avere una certa presa nell’opinione pubblica. In questo contesto di antisionismo che mascherava in realtà un antisemitismo, Gomulka, segretario del Partito, in un comizio affermò che anche in Polonia era attiva una quinta colonna sionista e chiese che i sionisti dichiarassero la propria lealtà verso la Polonia oppure lasciassero il Paese. Si scatenò in qualche modo una caccia ai sionisti, e quindi una campagna antisemita. Vi basti pensare che tra il ‘68 e il ‘72 lasciarono la Polonia 20 mila dei 30 mila ebrei sopravvissuti all’Olocausto. La Polonia perse un enorme patrimonio di cultura e molta della sua classe dirigente. Vale la pena ricordare un articolo di Adam Michnik, che poi è stato uno dei grandi protagonisti di Solidarnosc, che è comparso sul Guardian in occasione dell’anniversario del ‘68. Descrive così quegli eventi: «Forse sono stati ingenui nell’aspettarsi dei cambiamenti, ma la Primavera di Praga e il movimento studentesco in Polonia hanno aperto la strada alla libertà. La mia generazione è stata forgiata dalle proteste e dai manganelli della polizia, dalle speranze generate non solo dalla Primavera di Praga ma anche dal movimento studentesco polacco in marzo. Per quelli di noi che erano in prigione in Polonia, la Primavera di Praga è stata un presagio di speranza. Ricordo il mio shock quando ho saputo dell’invasione sovietica della Cecoslovacchia: il trauma è durato a lungo. Nel decimo anniversario di quell’invasione, Vaclav Havel, Jacek Kuron e io, insieme ad altri dissidenti, ci incontrammo sul confine ceco-polacco. C’è una fotografia di quell’occasione: futuri presidenti, ministri e parlamentari che a quel tempo erano perseguitati dalla polizia come criminali comuni». Si instaura anche una solidarietà tra le due nazioni. Bisogna dire che quando usciranno di prigione, molti di questi personaggi, che vengono anch’essi dall’interno delle fila del movimento giovanile socialista, oltre a perdere ogni speranza nelle possibilità di riforma del sistema, cominciano ad intessere una fitta, fittissima rete di collaborazione con gli intellettuali cattolici che a quell’epoca erano sotto la protezione del cardinale di Cracovia Karol Wojtyla. E comincia proprio in quel momento questo dialogo che per la Polonia sarà molto fruttuoso e importante tra elementi laici, riformisti e cattolici. Nel 1987, ci fu un incontro molto significativo tra Adam Michnik e Daniel Cohn-Bendit, che era stato il grande leader del Maggio francese. E Michnik dice, ricordando il suo Sessantotto: «Il mio cielo era in fiamme. Vengo da una famiglia di ebrei completamente polacchizzati sulla base del loro comunismo. Paradossalmente, negli anni Sessanta facevo parte di quella ristretta cerchia di persone che non aveva paura dei comunisti. Il 9 marzo 1968 fui arrestato. Ho riavuto la libertà solo dopo un anno e mezzo. Quando per la prima volta ricevetti i giornali, non credevo ai miei occhi: il giornale scriveva che ero un ebreo e che non c’era posto per me in Polonia». E Zygmunt Bauman, uno dei pensatori più importanti del XX secolo, un anno dopo i fatti del ‘68 scrive: «Gli si diceva, a questi ragazzi: l’obiettivo del socialismo è l’uomo. Vi hanno creduto e vi hanno aderito con entusiasmo ma si sentivano soffocare nel clima opprimente della censura e della delazione. Quando entrarono sulla scena politica, la loro prima sensazione fu il puzzo della fogna e la vischiosità della cloaca e mancava loro l’aria». È importante come ultima cosa, forse, fare un accenno alle reazioni che l’Occidente ebbe nei confronti dei fatti accaduti in Polonia ed in Cecoslovacchia. In generale, si può dire, salvo poche, pochissime eccezioni, che l’Occidente non ha compreso la reale portata di questi eventi. I governi sono stati molto prudenti, hanno fatto qualche protesta formale, i Partiti comunisti dell’Occidente nel giro di pochi mesi sono passati dalla condanna dell’invasione all’accettazione della normalizzazione di Husák. Soprattutto, bisogna dire che quello che accadde in particolare in Cecoslovacchia fu liquidato con la parola “revisionismo”, che aveva un’accezione sostanzialmente negativa. In quell’epoca, molti marxisti occidentali avevano fatto una scelta chiara per il socialismo del Terzo mondo e asiatico, si guardava alle figure di Fidel Castro, di Che Guevara, di Mao e non si guardava alla figura molto meno affascinante di un Alexander Dubček. Possiamo dire ancora una cosa, per quello che riguarda invece l’atteggiamento degli intellettuali. Al congresso degli scrittori cecoslovacchi, che si svolse nel giugno del 1967, un giovane Milan Kundera, che molti sicuramente conoscono, paragonò l’epoca dello stalinismo a quella dell’occupazione nazista. E sostenne la necessità di scelte radicali fra la verità e il nulla. Václav Havel lesse una lettera firmata da alcuni registi cinematografici in cui si denunciava lo spirito da pogrom nei confronti dell’opera creativa degli intellettuali. All’indomani di questo congresso, la repressione fu durissima e molti intellettuali cecoslovacchi furono messi in prigione. Altri inviarono un appello all’opinione pubblica e a tutto il mondo libero, in cui si denunciava una caccia alle streghe sferrata contro l’intera comunità degli scrittori cecoslovacchi, si chiedeva l’abolizione della censura e la lotta contro l’annichilimento della dignità umana. E continuava, l’appello: «Quello che cerchiamo non è l’aiuto delle grandi potenze ma una solidarietà di tipo spirituale. Protestate! È un caso di emergenza! Chiedete il diritto di libera espressione critica e anche la fine delle persecuzioni. E preghiamo di fare ciò specialmente voi intellettuali occidentali di sinistra, che ancora siete soggetti a pericolose illusioni sulla democrazia e la libertà nei Paesi socialisti». L’appello li chiama uno per uno, per nome: Arthur Miller, Sartre, Prévert, Heinrich Böll, Günter Grass, ecc. Ma le risposte di questi intellettuali furono assolutamente raggelanti, a parte Günter Grass, che poi fu prontamente redarguito da Rinascita, la rivista del Pci. Addirittura Peter Weiss si spinse ad affermare: «Se non si tratta di un falso o di una provocazione, posso spiegare questo appello solo così: gli intellettuali cecoslovacchi sono caduti vittime di fatali fraintendimenti e di una sopravvalutazione della libertà in Occidente». Anche all’interno dei gruppi più attivi del movimento studentesco italiano, la posizione prevalente fu di condanna, sia dell’invasione che del nuovo corso cecoslovacco, mettendo sullo stesso piano vittime e carnefici. Addirittura, in un volantino si legge: «Noi non piagnucoliamo sui diritti degli Stati». E quello che veramente colpisce di più è questa equiparazione di vittime e carnefici. Il ‘68 polacco, come la Primavera di Praga, sembrarono terminare con una sconfitta irrevocabile. A proposito del marzo polacco, ancora Bauman scrive: «Questo è stato forse l’ultimo episodio di una ventennale convivenza tra l’intellighenzia e il governo comunista. Per l’ultima volta, l’intellighenzia si è rivolta al potere con una petizione. Per l’ultima volta, facendo quella petizione, ha riconosciuto il diritto del potere di governare la vita culturale della nazione. I colpi di manganello che a marzo hanno percosso le schiene degli studenti hanno sconfitto definitivamente le ultime illusioni». Un’altra cosa possiamo dire per concludere, e cioè che il comunismo, molto caro a tanti giovani del ‘68, è sostanzialmente un comunismo inventato, cioè una specie di mosaico fatto da elementi della Rivoluzione cinese, elementi terzomondisti, Che Guevara, Mao, ecc. Invece, per chi lottava all’Est, il comunismo era ben altra cosa. Possiamo dire che l’Occidente amava l’idea del comunismo, l’Est opponeva a questa idea i fatti. E questo rendeva molto difficile capire, da parte del mondo occidentale di sinistra, quello che accadeva all’Est. Riprendo ancora una cosa che dice Adam Michnik: «Il movimento di libertà polacco del 1968 ha perso il suo confronto con la violenza della polizia. La Primavera di Praga fu schiacciata dagli eserciti del Patto di Varsavia. Ma in entrambi i Paesi, il 1968 ha dato alla luce una nuova coscienza politica. I movimenti di opposizione polacchi e cechi, emersi solo pochi anni dopo, affidarono le loro radici agli eventi del ‘68». Cioè, possiamo dire che per certi aspetti il 1968 segna un passo molto importante verso quello che accadrà nel 1989. Concludo dicendo solo una cosa: credo che pochi esempi nella storia del XX secolo possano illustrare il titolo di questo Meeting come gli eventi del ‘68: “Le forze che muovono la storia sono le stesse che rendono l’uomo felice”. Nel ‘68, in questi Paesi, uomini, donne, ragazzi scesero in piazza e pagarono un prezzo altissimo, non per un calcolo politico ma semplicemente per rispondere al proprio desiderio di felicità e di libertà. Per questo hanno riportato una sconfitta politica storica di fronte ad un potere ma questa sconfitta poi è diventata una vittoria nei confronti della storia. Vorrei leggervi solo questa testimonianza di Jacek Kuron, che secondo me illustra molto bene questo: «Penso che valga la pena andare in prigione per poi uscirne. Perché è in quel momento che all’improvviso, assolutamente all’improvviso, si sente tutto il sapore del mondo, di tutti quei colori, di tutti quei profumi, di tutte quelle luci. Non avevo mai conosciuto prima quelle stelle, quel profumo di primavera in maggio, quel verde, quei colori. Non conta più niente altro se non tutto questo scintillio e questi colori del mondo e gli amici e questa gioia selvaggia». Grazie.

FRANCESCO BRASCHI

Grazie di cuore, grazie anche per avere sottolineato quali siano state le risonanze in Occidente. Proprio su questa falsariga, chiediamo ora al professor Dell’Asta di aiutarci ad allargare lo sguardo in particolare verso la Russia, verso il Paese che diventa l’attore dell’invasione della Cecoslovacchia ma che nello stesso tempo vede in quel momento come l’emergere di forze, di domande, di una nuova cultura che nemmeno in Unione Sovietica era stato possibile del tutto soffocare. E poi faremo infine una piccola panoramica sulle radici, sul ritorno su di noi degli avvenimenti di cui ci stanno raccontando questi amici.

ADRIANO DELL’ASTA

Grazie, buongiorno a tutti, grazie di essere qua, grazie Francesco, grazie Annalia. Le ho chiesto il foglio con l’ultima citazione perché, neanche a farlo apposta, io vorrei partire esattamente da quello. Prima ricordiamoci il titolo: “Le forze che muovono la storia sono le stesse che rendono l’uomo felice”. Il tema è la felicità. Annalia finiva citando Kuron, che parlava sì di questo andare in prigione per poi potere godere del profumo, dei colori, delle luci e delle stelle. Allora, partiamo dalle stelle: padre Romano Scalfi, fondatore di Russia Cristiana, lo sapete, in una delle sue ultime apparizioni al Meeting, nell’intervento del 2003, diceva esattamente così: «Se accendono le stelle, vuol dire che qualcuno ne ha bisogno?». È un verso del grande poeta della rivoluzione, Majakovskij. E Padre Romano commentava: «Noi rispondiamo positivamente, abbiamo bisogno delle stelle, abbiamo bisogno di ogni cosa bella, buona e vera, perché abbiamo bisogno di felicità. Soltanto che la felicità, come l’arte e come la vita, ha bisogno di una roccia su cui edificarsi, se vuol essere una casa che resiste alle tempeste, per non crollare, come dice il Vangelo. Václav Havel ha definito la cultura “rapporto del particolare con l’assoluto”. La felicità, parte della cultura di un popolo sano, non può essere da meno. Riconosco che a parlare oggi del desiderio di felicità, della ricerca della verità, si passa per gente non aggiornata. Ma, come cantava Okudžava – era un grande chansonnier, cantautore della Russia di quegli anni -, «finché la terra ancora gira, finché la luce è ancora chiara, vale la pena di ostinarsi nel coltivare questo desiderio e insistere in questa ricerca». Ecco, il ‘68, all’Ovest, almeno all’inizio, il primissimo inizio, e all’Est, è esattamente questo desiderio di felicità, questo desiderio di bellezza, subito affermato, sempre affermato e sempre attaccato dal potere. Oggi sono cinquant’ anni, giusti giusti, ci ricordava Annalia, dal 21 agosto del ‘68. Che è lo scempio, il tradimento di quel desiderio. Ma subito dopo, quattro giorni dopo, nell’Unione Sovietica che aveva consumato quel tradimento c’è anche la manifestazione di quattro gatti: erano sette, otto, il numero è controverso, se si conta o meno un neonato. Otto disgraziati dissidenti che scendono sulla piazza Rossa dove stanno per pochi secondi perché appena tirano fuori due cartelloni subito arrivano e li arrestano. I due cartelloni sono uno in ceco e l’altro in russo. Il primo recita: «Viva la Cecoslovacchia libera e indipendente». L’altro, citando una famosa frase della tradizione rivoluzionaria russa: «Per la vostra e per la nostra libertà». I dissidenti di Polonia e Cecoslovacchia dissero poi che quei quattro gatti avevano riscattato l’onore di un Paese che altrimenti si era ricoperto di vergogna. Questo desiderio di felicità, questo desiderio di libertà, la mostra sul ‘68 – bella, andate a vederla e prendete il catalogo – si apre con: «Vogliamo tutto!». Era uno slogan francese del ‘68. Qualche anno dopo, in Russia, un processo ad uno dei giovani dissidenti cristiani si concluse esattamente con queste parole. Il giudice chiese come ultima parola agli accusati, ad uno degli accusati, Vladimir Pores, perché aveva fatto quello che aveva fatto: «Cosa volevi?». Era un giovane in carriera, universitario, filologo, aveva una moglie, due figlie. Il giudice gli dice: «Ma che cosa volete voi?». E lui risponde: «Noi cristiani vogliamo tutto il mondo». Capite, il desiderio è lo stesso, il desiderio di totalità, di bellezza, di verità, che inizia, all’Ovest come all’Est, esattamente con questo desiderio di felicità, di bellezza, delle stelle. In Russia era iniziato prima: chi è vecchio del Meeting, sa che qualche anno fa abbiamo fatto questa mostra sui ragazzi di piazza Majakovskij. Un gruppetto di ragazzi che nel ‘58, a seguito del festival mondiale della Gioventù si trovano sotto la statua del grande poeta della rivoluzione, Majakovskij, e cominciano a leggere poesie. Prima, poesie della tradizione, assolutamente permesse, poi qualcuna delle loro poesie, poi arriva la polizia e dice: «Ragazzini, basta, piantatela». E lì inizia il dissenso, questo fenomeno della letteratura clandestina: «Se non ce le lasciate leggere, allora noi le stampiamo, ovviamente in maniera clandestina, perché, uccisa la nostra voce, la gente possa leggere». Inizia lì la grande editoria clandestina che poi pubblicherà Solzenycin e via dicendo. Ma il ‘58? Solo un momento e arrivo. Questa storia era iniziata prima. Vi racconto brevemente questa storia che succede otto anni prima, nel ‘50. Sono ragazzi giovanissimi, di 15 anni e poco più. Uno di questi ragazzi è Susanna Pecuro, andate a cercarvela poi su Internet, su Internet russo, non so se in italiano c’è. Io l’ho scoperta per caso, questa storia. Questa ragazza era nata nel ‘33. Si trovano a leggere poesie anche loro, poesie della tradizione nella sede del Komsomol, la gioventù comunista. Nessun problema fino a che cominciano a leggere, anche lì, qualche poesia loro. E allora la professoressa che guida il gruppo riceve un’indicazione dall’alto: «Chi ha autorizzato questa cosa? Poi quelle poesie sono un po’ tristi, noi siamo un Paese felice, non possiamo avere poesie tristi». E quindi, ai ragazzi dicono: «Piantatela!». Ovviamente, i ragazzi, come nel nostro ‘68, reagiscono, cominciano a trovarsi da altre parti di nascosto, cominciano a discutere: «Ma com’è questo nostro Paese che voleva liberare l’uomo, che non ci lasciano leggere delle poesie?». Discutono: «Che cosa facciamo? Ci liberiamo?». E qualcuno dice: «Dobbiamo ritornare alla lotta armata, dobbiamo riprendere quello che abbiamo interrotto con la Rivoluzione». E qualcun altro del gruppo dice: «No, non si può fare la lotta armata perché finiamo come loro». Non arrivano a discutere più di tanto perché, come al solito, qualcuno li denuncia. Vengono arrestati il 19 gennaio del 1951. Processo, il 3 febbraio del 1952. Vengono pronunciate le sentenze: Susanna Pecuro se la cava con 25 anni di campo di concentramento. Se la cava perché altri tre vengono condannati a morte e la condanna viene eseguita. Nel ‘52 finisce così, con tre condanne a morte. Io come la so questa storia? La so, dicevo, per caso, perché ho mandato un mio studente a fare la tesi alla sede di Memorial, dove raccolgono queste storie, chiedendo: “Fatti dare qualche cosa del periodo di piazza Majakovskij”. E lì gli amici gli hanno dato lettere di Susanna Pecuro che lui non riusciva a decifrare perché erano scritte con una calligrafia mostruosa. E allora dice: «Non ce la faccio». E gli amici di Memorial chiedono ad una loro collaboratrice anziana di dargli una mano. E alla fine della trascrizione, quando lui sente la firma, “Susanna Pecuro”, la guarda e dice: «Ma Susanna sei tu!». Era la stessa Susanna che, per uno scherzo degli amici o lo sa il Signore, l’aveva aiutato. A quel punto il ragazzo, che era un ragazzo normale, come i nostri ragazzi, le fa la domanda che le aveva fatto il giudice: «Ma chi te l’ha fatto fare? C’era ancora Stalin, perché avete fatto questo?». La risposta di Susanna era stata impressionante, è impressionante: «Eravamo amici, ci piaceva la poesia, ci piaceva la bellezza, come facevamo a non condividerla?». Ecco, in questo c’è tutto l’inizio del ‘68 all’Est e tutta la differenza già dall’Ovest. Si trovano per un desiderio di bellezza, non per negare, per opporsi a qualche cosa, per essere contro, senza violenza, quindi, e per amicizia. Le due caratteristiche che distinguono dall’inizio il ‘68 all’Est da quello all’Ovest sono il rifiuto esplicito, cosciente, della violenza, non perché avevano paura, non perché così non rischiavano – tre condanne a morte, no? – ma perché, esplicito, «non possiamo fare come loro». Perché avevano una scuola di esperienza e di pensiero. «L’ideale della perfezione senza Grazia porta al nichilismo». Questo era Berdjaev, subito dopo la rivoluzione russa. L’ideale della perfezione senza Grazia porta al nichilismo. Quindi, niente violenza per principio e niente ideologia ma l’esperienza, la condivisione, l’amicizia. Hai ricevuto un dono, la Grazia, o, per chi non è credente, la bellezza, le stelle: chi le ha messe su le stelle, no? E le devi condividere. Secondo passo, che ci viene dopo il «senza violenza e senza ideologia», che ci viene da questa storia. Cos’è l’ideologia? Annalia l’ha già ricordato: l’ideologia è la sostituzione della realtà con una sua rappresentazione, con l’idea che mi faccio della realtà. Quello che io penso, quello che io credo, quello che mi sento. Guardate quanto è attuale questa sostituzione. Non è una questione di comunismo, intendiamoci. Solzenycin, gli autori che ho citato, non avevano nessuna simpatia per il comunismo ma il problema non è il comunismo, è un’altra cosa. C’è un documento che vi invito a rileggere, è del 1974, di Solzenycin: Vivere senza menzogna. Il problema, ripeto, non è l’ideologia ma la menzogna, la menzogna che ha avvelenato ogni caratteristica del vivere civile. «Bisogna resistere alla tentazione della protesta e della violenza», perché c’è questa coscienza fondata sull’esperienza che questa via è da evitare. La via della violenza è da evitare perché c’è una lezione, quella della storia. In questo documento, Solzenycin dice: «Perché dobbiamo evitare la violenza? Perché dobbiamo respingere la violenza, qualsiasi tipo di violenza?». «Perché – cito – l’infamia dei metodi si perpetua moltiplicandosi nell’infamia dei risultati». Sembra una posizione debole, utopica, irrealistica: «Va bene, cosa facciamo?», sembra rinunciataria. Invece è estremamente realista. Il metodo, il risultato infame è esattamente questa menzogna. Noi, per superare questa situazione apparentemente senza via d’uscita, dice Solzenycin, dobbiamo «rifiutare di partecipare personalmente alla menzogna». Non è la ricerca del nemico, non è la recriminazione, non è una nuova ideologia più intelligente ma il rifiuto di partecipare personalmente alla menzogna. E qui, di nuovo, la domanda: ma che cosa vuole dire non partecipare personalmente alla menzogna? Tutti i lettori di Solzenycin qui si aspettano che lui dica: «No! – con l’aria corrucciata del profeta – Che cos’è la verità?». Perché in Occidente Solzenycin è stato letto così, è quello che ci viene ad insegnare, che ci viene a fare il bel discorso. Solzenycin – è impressionante – risponde così: «Cos’è la verità, cos’è la menzogna, ciascuno lo discerne a modo suo». È una impressionante sfida e anche un pacificato affidamento alla libertà dell’uomo. Non c’è nessun relativismo. Solzenycin è quello che nell’Arcipelago Gulag ha denunciato i campi di concentramento e ha fatto sì che l’Occidente la piantasse, dopo le risposte che abbiamo appena sentito da Annalia. Qui non c’è nessun relativismo, il comunismo resta il comunismo che ha costruito i campi di concentramento, resta un’idea che, applicando metodi infami, ha rovinato tutto quel che di buono poteva esserci, ammesso che ci fosse. Ma allora? Solzenycin dice: «Nessuna partecipazione». Cosa sia, ciascuno lo discerne a modo suo. Ma se facciamo questo primo passo, dice Solzenycin, «saremo stupiti nel vedere con quale rapidità la menzogna crollerà impotente e ciò che dev’essere nudo, nudo apparirà al mondo». La verità, che fino a quel momento poteva sembrare un patrimonio geloso di pochi, che la usano per eliminare chi è fuori dalla linea corretta, chi è fuori dalla linea del Partito, o per dividere continuamente la società in modo da poterla dominare meglio – giochino del potere, eh? Vecchio! -, questa stessa verità si presenta come un luogo di unità e di incontro. Viene affermata come il frutto di un’esperienza che va condivisa, e come tale diventa forza di costruzione comune. Ripeto: nessun relativismo. Semplicemente, cogliere l’ideologia non come un semplice contenuto che si può aggiustare. «Ma sì, capisco che l’analisi economica di Marx non funziona, capisco che quello che hanno fatto poi è da cattivi, ma noi siamo buoni, spirituali, non faremmo mai quello che hanno fatto loro». No? È una forma di pensiero, non un banale contenuto, che distrugge ogni contenuto. I mezzi distruggono il fine migliore. Come superarlo? È vivere senza menzogna. Havel diceva: «Vivere nella verità». E nessuno dei due andava a fare lezione, perché partivano da uno sguardo sulla realtà come dono che non faccio io. La realtà come manifestazione di una misericordia infinita. Per cui, io non posso applicare nessuna violenza. Sì, sì, va bene, questo è un discorso da poeti, non si può dire quando si fa la lotta politica. Andiamo a riprendere Arcipelago Gulag, la denuncia. «Cosa abbiamo fatto noi che abbiamo costruito i campi di concentramento, che siamo entrati in Cecoslovacchia, che prima eravamo andati a Budapest? Chi è stato a fare questo?». Domanda Solženicyn: «Da dove viene questa razza di lupi nel nostro popolo?». E Solženicyn, che di solito si dice essere un nazionalista (il grande russo che non stima gli altri popoli): «Da dove viene questa razza di lupi nel nostro popolo? È di altre radici, è di un altro sangue? No, del nostro». Per non sventolare troppo i manti bianchi dei giusti, chiediamoci, anche se questo vuole dire passare dal discorso sul popolo, sulla nazione, sul gruppo, sul Partito al discorso su di me: «Se la mia vita avesse preso una piega diversa, non sarei diventato un boia anch’io?». Solženicyn si era fatto otto anni di campo di concentramento, quindi non è noi qui comodi, seduti, tranquilli che disquisiamo. No, sta raccontando e sta dicendo: «Non sarei diventato un boia anch’io?». È una domanda paurosa, se si vuole rispondere onestamente. E poi spiega perché, però, qualcuno non lo è diventato: «Senza neppure saperlo, ci riscattavamo con monete di rame e con decine di quelle monete d’oro cambiate dai nostri avi in quel tempo in cui la moralità non era ancora ritenuta relativa e male e bene si distinguevano semplicemente col cuore». Il cuore. E qui continuerebbe la sfida ma su questo mi fermo, la sfida del cuore vuol dire la sfida alla persona singola. Il dissenso, il ‘68 all’Est, è stato la riscoperta della responsabilità personale: che cosa faccio io. Ed è stata la riscoperta che invece il rischio, il punto in cui tutto questo desiderio di felicità veniva tradito, era esattamente la dimenticanza della persona. No, dai un’ultima citazione, me la consenti? Viene da Pasternak, Il dottor Zivago, ritorniamo nel ‘58. Chi l’ha letto si ricorda che c’è questo giovane rivoluzionario, Sasha, che è l’uomo di Lara, un giovane rivoluzionario generoso che poi diventa invece un assassino. Il suo nome originario, Pavel Antipov, viene cambiato in Strel’nikov, il fucilatore. Qual era il problema di Strel’nikov? dice il Zivago: che «alla sua intelligenza mancava il dono del fortuito, la forza che con scoperte impreviste viola la sterile armonia del prevedibile. E per operare il bene, alla sua coerenza di principi mancava l’incoerenza del cuore che non conosce casi generali, ma solo il particolare». Il particolare che poi, nel resto del romanzo, Pasternak fa vedere che cambia il mondo, perché quello che il mondo contemporaneo non riesce a capire è esattamente la forza di un particolare che cambia la storia. «In qual modo una singola circostanza umana, insignificante dal punto di vista dell’antichità, diventa per il cielo equivalente all’emigrazione di un popolo intero?». Sta parlando della nascita di Cristo. Qualcosa nel mondo era mutato: scomparsa Roma, cessava il potere del numero, l’obbligo imposto a ciascuno con le armi di vivere come tutti gli altri, come la massa. I capi e i popoli spariscono nel passato. Al loro posto sorge il rispetto della persona, l’affermazione della libertà. Una singola vita umana è diventata la storia di un Dio, ha riempito del suo contenuto tutto lo spazio dell’universo. Come si dice in un cantico dell’annunciazione, «Adamo voleva diventare Dio e sbagliò, non lo divenne. Ma ora Dio diventa uomo per fare di Adamo un dio». Questo è tutto il ‘68 all’Est, grazie.

FRANCESCO BRASCHI

Grazie. Nel marzo del ‘69 una nota di edizione della rivista Russia Cristiana di padre Romano Scalfi sollevava una questione, che ci fa sentire l’eco di un’accusa che era stata rivolta ai membri di Russia Cristiana. Scriveva Padre Scalfi: «La fedeltà a un incontro con la Russia che ci ha conquistati può nascondere il pericolo di una fuga dalla realtà del nostro tempo e del nostro Paese. Noi ci sforziamo di non dimenticarlo». Ecco qual era l’accusa: voi filosofate sulla Russia ma è qui, adesso, nel ‘68, nel ‘69 che si cambia il destino dell’Occidente, che si lotta contro il borghesismo, che si lotta contro il capitale. Padre Romano risponde: «L’Unione Sovietica è un banco di prova per idee che hanno entusiasmato intere generazioni». Ma dice: «Anche nell’Unione Sovietica l’uomo non si lascia imbrigliare dal sistema, non viene redento dalle strutture, ripresenta le difficoltà e le esigenze di sempre. Insomma, è l’eterno insoddisfatto il cui cuore può trovare pace soltanto in Dio. L’Unione Sovietica costituisce una lezione per tutta l’umanità, la riduzione all’assurdo di sognati rivolgimenti sociali, rivoluzionari, l’esempio di quello che non si deve fare. Il popolo russo ha pagato le spese di questo esperimento e oggi, nei suoi rappresentanti più sensibili, alza la voce per ammonire il mondo intero. Chi nella Russia ha la fede in Dio, oggi si riallaccia ai valori del passato cristiano, non per rimpiangere un passato che nessuno potrà risuscitare ma per cercare, arricchiti dall’esperienza sofferta di questi 50 e più anni, ispirazione per un rinnovamento del Paese che assicuri all’uomo la dignità e la libertà promesse dalla teoria comunista ma annientate dalla sua prassi, dalla sua pratica. Un rinnovamento dell’uomo ancorato alla verità fondamentale dell’antropologia cristiana». Qual era questa verità dell’uomo ancorata all’antropologia cristiana? Permettetemi di finire con il richiamo a un episodio accaduto tre anni prima del ‘68, nel 1965. Siamo intorno al 20 di settembre del 1965. Al Concilio Vaticano II, si discute uno degli ultimi documenti del concilio, la Dignitatis Humanae, la dichiarazione sulla libertà religiosa. È stato uno dei documenti che hanno avuto più difficoltà, la posizione classica della Chiesa per molto tempo era stata quella di chi diceva: «La Chiesa può soltanto tollerare che venga permessa a tutti la libertà di religione, perché la Chiesa non può permettere in linea teorica, non può approvare che uno Stato dia alla menzogna, cioè a tutte le religioni diverse dalla cattolica, il diritto di esistere». Il discorso, anche al Vaticano II, era stato innanzitutto impostato così: bisogna difendere i diritti della verità, e dunque la libertà religiosa potrà essere semplicemente tollerata in un regime pluralista dove i cattolici non hanno la maggioranza. Era l’impostazione del cardinal Beran, era l’impostazione di altri pensatori. Ma al Vaticano II arrivarono un testo scritto e un testo letto. Il testo letto era del cardinal Beran, il cardinale arcivescovo di Praga, che riguardo alla libertà religiosa, lui che veniva da un Paese che stava per subire l’invasione ma che all’epoca non aveva ancora iniziato quel processo di rinnovamento e perseguitava ancora la Chiesa, dice: «Quando nella mia patria fu limitata la libertà di coscienza, con l’avvento del comunismo, cominciai a constatare le gravi tentazioni derivanti da questo stato di cose. Osservai nel mio gregge, anche nei sacerdoti, non solo gravi pericoli per la fede ma anche gravi tentazioni di menzogna, di ipocrisia, di altri vizi morali che corrompono facilmente un popolo privo di libertà di coscienza. Sempre e dappertutto, la violazione della libertà di coscienza genera ipocrisia». E avanzava, diceva: «Perciò nella mia patria (e sta leggendo la sua esperienza di cristiano perseguitato) sembra che la Chiesa cattolica ora stia espiando dolorosamente i peccati e gli errori commessi nel passato, in suo nome, contro la libertà di coscienza», come la morte del sacerdote Giovanni Hus, bruciato vivo nel secolo XV e l’obbligo imposto nel secolo XVII, a gran parte del popolo boemo, di convertirsi al cattolicesimo. Dice: «La storia ci ammonisce a proporre in questo Concilio, senza alcuna restrizione, che sarebbe di opportunismo il principio della libertà religiosa e della libertà di coscienza. Se ciò sarà fatto e per giunta in spirito di penitenza per i peccati commessi in passato in questo campo, l’autorità morale della nostra Chiesa sarà tenuta in grande considerazione. Anche coloro che oggi opprimono la libertà di coscienza a danno della Chiesa si sentiranno come isolati, umiliati, confusi ai nostri giorni al cospetto degli uomini di buona volontà. E questo sarà un fatto salutare perché potrebbe costituire l’inizio del pentimento». In altre parole, la persecuzione portava il cardinal Beran, la voce della Chiesa cecoslovacca, a riconoscere cosa significa libertà di coscienza. Ma non basta. Ancora più a fondo dell’intervento del cardinal Beran, arriva lo scritto del cardinal Wyszyński, primate di Varsavia, anch’egli perseguitato dal regime comunista. E lui dice: «La libertà religiosa può essere presente solo dove a tutti gli uomini i soggetti civili attribuiscono il diritto di credere e manifestare la fede secondo la volontà di ciascuno. Infatti – attenzione al suo ragionamento -, dal fatto dell’unione religiosa intima, interiore, con la divinità o con un Dio personale, si può dedurre che ogni religione, in un certo senso è vera». Che cosa vuol dire? «Ovvero, significa la verità propria del singolo uomo religioso. Per questo motivo, la dichiarazione del Concilio deve esprimere che ogni religione, ad eccezione delle forme patologiche, gode di dignità e considerazione». Potremmo pensare: è diventato relativista? No. Continua: «Quanto sopra affermato non esclude che il santo Concilio possa, anzi, debba affermare che l’unica religione a pieno titolo vera sia quella che Cristo Signore ha rivelato e affidato alla sua Chiesa perché la custodisse. Ma la via che si apre agli uomini dei nostri tempi per conoscere e accogliere questa religione cristiana, è la stessa proposta al tempo degli apostoli e cioè la via dell’insegnamento, della persuasione, dell’istruzione nella giustizia – citazione della II Lettera a Timoteo -, unita a una buona volontà degli uomini che Dio conferma con la sua grazia». Allora, cosa dobbiamo fare delle altre religioni, come dobbiamo considerarle, in attesa che avvenga questa opera di convincimento? Sentite cosa scrive: «Le diverse forme religiose che esistono sulla terra vanno trattate secondo le parole dello stesso Cristo che dice, nel Vangelo di Giovanni, cap. 10: “Ho anche altre pecore che non sono di questo ovile”. Perciò, questi uomini che credono diversamente sono detti “pecore”, simili alle pecore ebraiche, benché erranti, senza il buon pastore. E davvero queste pecore sbagliano così terribilmente che chiunque le ucciderà crederà di rendere onore a Dio». Cioè, quegli uomini – e lui includeva anche quelli che credevano in una fede non religiosa come poteva essere quella nel marxismo – errano così terribilmente da pensare di rendere lode a Dio – citando sempre Gesù nel Vangelo di Giovanni – uccidendo i cristiani. Tuttavia, le menti di tali persecutori non devono essere condannate a priori, come dimostra ad esempio il caso di san Paolo apostolo, che era il persecutore Saulo, che perseguitò senza sapere». E conclude questo pensiero: «La libertà di errare in materia di fede religiosa, dunque, è da conservare, perché ha la sua radice nella natura umana – perché? -. Perché la via che Dio sceglie per annunciare la sua verità non è la via dell’incenerimento di chi crede in modo sbagliato ma è la via di una sequela di Dio all’uomo, di una continua proposizione della verità, ma nel rispetto pieno della libertà della persona. E dice: «È sbagliata l’opinione secondo cui la libertà religiosa concessa a tutti gli uomini significa equiparare il falso con il vero. Ogni uomo serio e leale riconosce la propria religione come vera e ritiene falsa quella degli altri uomini ed è necessario che l’uomo agisca secondo la propria coscienza anche se erronea». E conclude: «La santa Chiesa Cattolica (Wyszyński parlava a nome di tutto l’episcopato polacco nel 1965) desidera vivamente che secondo le parole di Cristo, possa in breve tempo essere un solo ovile in tutto il mondo. Tuttavia, la Chiesa Cattolica deve provare a se stessa che vive per fede e lo deve provare anche al mondo intero, ovvero, deve provare che è fiduciosa con l’aiuto della grazia di Dio di poter condurre gli altri uomini alla verità della rivelazione cristiana Grazie ai buoni esempi e alle argomentazioni. Se i cattolici esercitassero meglio il principio del vivere per fede, questa sarebbe senza dubbio una via ottima per rinforzare la Chiesa di Cristo e aumentare il numero dei credenti. Se i cattolici riconosceranno sinceramente a tutti gli uomini la libertà religiosa allora potranno davvero chiedere anche per se stessi questa libertà». Ecco io vi confesso che quando ho trovato queste due citazioni, sono rimasto profondamente colpito, perché ho trovato qui la radice di quello che poi sarebbe emerso anche dal dissenso come una risposta all’ideologia, al totalitarismo, alla persecuzione che andava a riscoprire e a valorizzare la dignità profonda dell’essere umano inseguito, cercato, oggetto della cura e dell’annuncio di Dio, anche quando sbaglia, ma di un Dio che custodisce nell’uomo quella libertà e quella coscienza che gli permettono di arrivare alla verità. L’est Europa anche nelle chiese perseguitate di Cecoslovacchia e Polonia, ha saputo produrre questa capacità di approfondire non solo la fede cristiana, ma di farla riconoscere come principio ispiratore di un reale umanesimo. Quel reale umanesimo che poi trapassava e si rendeva visibile anche nel dissenso. Penso che possiamo misurare tutta la differenza tra una pretesa di cambiamento che rendeva il personale politico ma per non farlo più diventare oggetto di una revisione profonda E questa capacità invece di rimettere al centro la dignità dell’uomo. Potete giudicare voi quanto gli spunti che ci vengono dal ‘68, che ci sono stati dati ampiamente illustrati in oriente, quanto ancora oggi non solo sono attuali, ma anche dal punto di vista del metodo (quello che il Padre Scalfi diceva, il ritorno alle radici, non per ritornare a un passato che non può più tornare, ma per ritrovare lì i fondamenti di una risposta al tempo presente. Ecco quanto il metodo che ci insegna l’oriente, l’Est Europa valga ancora oggi per noi.

Grazie per la vostra attenzione, per la vostra pazienza.

Trascrizione non rivista dai relatori